“Vacanze di altri tempi”, un racconto

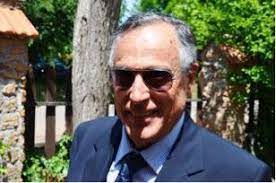

di Vincenzo Fiaschitello

Lunghe, calde e spinose, tra interminabili filari di fichidindia, correvano lente le vacanze estive.

Non c’era rifugio migliore che la casa di campagna, poveramente arredata, della nonna materna. Si dormiva su letti improvvisati di tavole e su materassi riempiti di foglie di granturco o di paglia.

Al mattino, un nugolo di nipoti con un pezzo di pane in mano si affollava attorno a un grosso tronco di quercia tagliato e poggiato su due sassi e a turno ciascuno prendeva un ficodindia che la nonna, con incredibile perizia e senza temere le spine, sbucciava continuamente.

Di giorno le femmine restavano ad aiutare gli adulti a rassettare la casa, ad attingere l’acqua al pozzo, a cucinare. I maschi si divertivano a esplorare i dintorni e soprattutto a raccogliere le centinaia di cartucce inesplose di fucili e di mitragliatrici, abbandonate dai soldati, dopo lo sbarco degli angloamericani del 1943. Era questo un gioco proibito dai nostri genitori che temevano potesse accaderci qualcosa di brutto, come appunto era capitato a un ragazzo un po’ più grande di noi che aveva perso la vista e un braccio per l’esplosione di una granata, raccolta nei campi vicini.

La sera ci si radunava nella corte per la cena alla luce di un lume a petrolio, tra il miagolio dei gatti e l’abbaiare del cane. Di lontano si vedevano i fari di qualche rara macchina che esploravano la strada delle colline: apparivano e sparivano. Quei fasci di luce in lontananza, lo stridio dei grilli e il buio attorno ci procuravano malinconia e paura, che ci rendevano buoni e tranquilli, dopo un giorno trascorso nella corsa, tra le grida e le risse.

Si avverava puntualmente quel che la nonna ci raccomandava sempre: “Badate, ragazzi, fate in modo di rappacificarvi sempre al termine della giornata, che non cada la sera senza che chiediate scusa ai vostri fratelli e perdono al Signore. Egli non dimenticherà di scrivere i vostri nomi sul blu notturno del cielo, accanto alle stelle!”

Quelle parole ci affascinavano ed eravamo sicuri che così era.

Piccola, magra, con le mani ossute, vestita sempre di nero come tutte le donne siciliane che avevano raggiunto la cinquantina, quando a mezzogiorno giungeva il suono delle campane delle chiese del vicino paese, nonna Rosa saliva su un gradino, un muretto qualsiasi e giù tre o quattro volte di seguito a gridare: crisci, crisci!

Ci invitava tutti a festeggiare in quel modo perché era di buon auspicio: si cresceva, si diventava grandi! E lei?

Anche la nonna diventava grande di anno in anno. Sempre più piccola, più rugosa e più curva. Ma non le mancava l’allegria!

Dopo la morte del nonno si era assunta ogni responsabilità per la conduzione della campagna: semina, mietitura del grano, abbacchiatura delle olive, raccolta delle mandorle e delle carrube.

La scoperta delle volubili leggi del mercato risale a quegli anni della mia fanciullezza.

Dopo che si erano asciugate al sole, le mandorle si portavano dentro. Si formava nell’angolo di una grande stanza della casa di campagna, una montagna di mandorle e dall’altra una di carrube.

Si aspettava prima di venderle!

-“Ora, vendile oggi!” -diceva con apprensione mia nonna al marito. Ma questi insisteva: “No, dobbiamo aspettare un prezzo migliore!”

I fatti gli davano ragione. Il prezzo saliva, saliva. Ma lui non vendeva. Poi, da un momento all’altro, il crollo dei prezzi.

Era sempre la stessa disavventura. In un batter d’occhio, se ne andavano in fumo tanti progetti: scarpe, vestiti, regali, dolci, allegria. Tutto svaniva per un capriccio inspiegabile del commercio. E il nonno per giorni e giorni si portava dietro le occhiate poco amichevoli della nonna, le sue infinite lamentele e i suoi rimbrotti.

Non rispondeva quasi mai. Una volta lo sorpresi con le lacrime agli occhi e lo udii esclamare: “Così doveva andare!”

E così andava tutti gli anni!

Per tutti noi nipoti, l’accensione del forno era un rito che aspettavamo con gioia ogni settimana. Si preparava l’impasto con acqua, farina e sale.

La nonna si metteva a cavalcioni sulla sbriula, un tavolo dotato di una lunga pala di legno (sbruni) che, agganciata a due supporti, veniva alzata e abbassata sopra l’impasto, sollevato e battuto contemporaneamente.

Coperto da un telo, restava per qualche tempo a lievitare. Poi di tanto in tanto la nonna dava con la mano qualche colpetto per saggiarne lo stato di lievitazione, fino a quando decideva che era pronto, sicura come un medico che, visitando il malato, fa la sua diagnosi e nessuno osa contraddirlo.

L’impasto veniva tagliato in piccole parti che, con pochi movimenti esperti delle donne, si trasformava in deliziose forme di pane.

Il forno, liberato dalla grande quantità di cenere, ormai caldo, accoglieva quel pane bianco e morbido. Tutti restavamo in trepida attesa fino alla cottura.

Era quel pane che aveva strappato a Garibaldi una celebre esclamazione dopo la battaglia di Calatafimi contro i Borboni: “Picciotti, che buon pane avete in questa isola meravigliosa!”

Ora che i pani erano cotti e ad uno ad uno andavano a finire nella grande cesta di vimini, li ammiravamo sorpresi e desiderosi di averli tra le mani per sentirne la fragranza. Rigonfi e lucidi, facevano meglio riconoscere le loro forme: rotonde, intrecciate, a bambola, a colomba. Per ultimo si cuocevano le “scacciate”, un pane molto scuro, perché impastato con farina mista con crusca. Appena sfornate, si mangiavano con olio e pomodori salati, seccati al sole.

La nonna cuoceva il pane della settimana anche per la cognata. D’estate eravamo noi ragazzi che avevamo l’incarico di portarglielo. Abitava in una piccola casa costruita sulla roccia, dove la carrata si biforcava. Non era una grande distanza, ma noi la percorrevamo molto lentamente, non tanto per il peso della cesta, quanto perché ci attardavamo a osservare ogni sorta di fiori, di piccoli animali che incontravamo sul nostro cammino.

Quando finalmente si giungeva alla meta, facevamo a gara a descrivere ciò che avevamo visto e, con nostra gioia e ammirazione, la “zia” sapeva dare un nome a tutto.

Per noi era la “zia” dagli occhi verdi. Non riuscivo a credere come quegli occhi ancora così belli non potessero più vedere nulla.

Vedova da molti anni, viveva sola in quella casa, dove tutto era pulito e in ordine. Attorno alla casa era una festa di colori. E lei ce ne parlava come se li vedesse veramente. Quando però accennava all’azzurro del mare, la sua voce si incrinava: si capiva che si commuoveva.

Gli occhi verdi avevano un segreto. Ogni estate ci prometteva che ce lo avrebbe rivelato non appena saremmo stati più grandi. Così tutti gli anni speravamo che quella volta si sarebbe verificata la rivelazione.

Quel giorno non so bene perché, eravamo andati più in fretta del solito, meno propensi a farci degli scherzi, più silenziosi. Ci accompagnava lo stridio acuto delle cicale che annunciavano un’altra giornata di grande calura.

-“Non ho sentito le vostre grida!” -disse la “zia”, accogliendoci festosamente.

Indossava una lunga gonna scura, una camicetta bianca con il colletto di pizzo ricamato e in testa aveva un fazzoletto di seta azzurro entro il quale nascondeva i suoi capelli bianchi.

Notammo subito che era più allegra e più disposta a parlare di sé. Ci raccontò del giorno del suo felice matrimonio. Subito le ragazze colsero l’occasione per domandarle alcuni particolari del vestito da sposa e della cerimonia. Mio cugino, invece, si informò sulla qualità dei dolci e delle bevande. Io me ne stavo in un angolo, attratto dalla poltrona a dondolo di vimini, ma più ancora dal pensiero del segreto.

Ad un tratto sentii la “zia” che parlava del mare con una passione e una nostalgia, come non ho mai sentito da nessuno. Parlava degli odori, dei colori, di trasparenze, di tramonti, di rocce, di solitudine e di pienezza sterminata. Noi seguivamo le sue parole anche se non comprendevamo tutto. Qualcuno le domandò quanto tempo della sua vita avesse trascorso al mare.

-“Non l’ho mai visto il mare!”- fu la sua risposta.

Restammo delusi perché sapevamo che in fondo gli occhi verdi non vedevano più, soltanto da pochi anni e che il mare distava appena qualche chilometro.

-“Mio marito mi aveva promesso che mi avrebbe portato al mare, subito dopo il matrimonio- continuò- però una mattina, mentre andavamo, accadde una disgrazia e fummo costretti a tornare indietro. Da allora non si parlò più del mare!”

A quel punto la “zia” si alzò e ci fece cenno di avvicinarci, poi aprì un armadio e prese una grande tela. L’appoggiò sul tavolo vicino alla finestra. Un fascio di luce inondò il quadro, facendo splendere colori intensi. A destra e a sinistra erano rappresentati fiori a colori vivaci, nel mezzo si apriva una porta e attraverso quella in lontananza si scorgeva il mare di un azzurro così tenero che faceva immaginare tutta la nostalgia di chi lo aveva dipinto.

Era bellissimo e non ci stancavamo di ammirarlo.

Guardai i suoi occhi verdi, non potei fare a meno di carezzare quelle dita affusolate ancora molto belle che avevano compiuto il miracolo.

Sulla via del ritorno nessuno parlò. Ciascuno di noi pensava al segreto della “zia”. Ora che lo conoscevamo, ci sentivamo cresciuti.

La fanciullezza stava ormai alle nostre spalle!

Vincenzo Fiaschitello

Nato a Scicli nel1940. Laurea in Materie Letterarie presso l’Università di Roma (1966) e Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia nei licei classici e scientifici; pedagogia, filosofia e psicologia negli istituti magistrali (1966). Docente di ruolo di Filosofia e Storia nei licei statali e Incaricato alle esercitazioni presso la cattedra di Storia della Scuola alla Facoltà di Magistero Università di Roma. Direttore didattico dal 1974, preside e dirigente scolastico fino al 2006. Docente nei Corsi Biennali post-universitari. Membro di commissioni in concorsi indetti dal Ministero P.I.

E’ autore di vari saggi sulla scuola, di opere di poesia e di narrativa.

E’ presente nel sito Poesie Report On Line e nell’Antologia R. Pasanisi (a cura di) “Le mattine sono ancorate come barche in rada”. La poesia italiana contemporanea, Edizioni dell’Istituto di cultura di Napoli, 2023

Attualmente è redattore della Rivista culturale telematica “Il Pensiero Mediterraneo” (Redazione di Roma).

Vincitore della XXXIX edizione (2023) del Premio dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli e della rivista internazionale “Nuove Lettere” per la raccolta edita di racconti “Ginevra, racconti storici e non”, Avola, Libreria Editrice Urso, 2021.

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo ha insignito della onorificenza di Commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana (2 giugno 1997).