Quando ci si vestiva a lutto…

sedotta-e-abbandonata

di Mario Pintacuda

Quando mio padre aveva solo 13 anni, il 19 agosto 1929, perse suo padre. Mi raccontava sempre che da quel giorno, per sei anni, dovette vestirsi a lutto dalla testa ai piedi, biancheria intima e fazzoletti compresi. Un nero assoluto, intransigente e indiscutibile, che ebbe il risultato di creargli una perenne avversione per questo colore, tanto che raccomandò a tutti di non indossare alcun segno esteriore di lutto quando fosse venuto a mancare lui.

Mia nonna Giovanna visse da vedova per 34 anni: e non smise mai di vestire a lutto. Non ricordo di averla mai vista indossare un abito a colori: nera d’estate, nera d’inverno, addirittura con un velo nero in testa quando usciva di casa (in genere solo per andare a Messa o nelle occasioni speciali).

Il lutto a Bagheria, come in tutta la Sicilia, era rigoroso ed organizzato secondo norme ferree. Anzitutto, quando moriva qualcuno, la prassi voleva che le donne spalancassero le finestre, con il duplice scopo di favorire l’ascesa al cielo dell’anima del caro estinto e, soprattutto, di proclamare a tutti con grida e urla di dolore la dipartita del defunto.

Giovedì 26 dicembre 1963 i miei genitori e io eravamo a Genova; una telefonata ci comunicò da Bagheria che nonna Giovanna era morta (alla bella età di 90 anni); io avevo allora nove anni.

Ricordo vagamente che partimmo la sera col Treno del Sole per arrivare la sera del 27, dopo le solite 24 ore di viaggio. Ricordo l’arrivo in una via Leonforte oscura (come sempre in paese se n’era andata la luce). Ricordo le sagome delle zie in lacrime, le loro urla di dolore. Ricordo ancora meglio, per stridente contrasto, mio cugino Pietro Maggiore che sorridendo mi prese per mano e mi portò nel balconcino, sottraendomi a quelle esternazioni estreme di dolore, dicendomi: «Mario, quando ci sono momenti tristi bisogna parlare delle cose che ci fanno sorridere»; e così fece, parlandomi a lungo per distrarmi; del resto ne avevo bisogno perché era il primo lutto familiare che vivevo più consapevolmente (quando era morta la mia nonna materna ero ancora troppo piccolo).

Delle rigide regole del lutto “baarioto” mi accorsi l’indomani, quando – volendo seguire la “Tv dei ragazzi” – mi dovetti scontrare col veto assoluto di accendere la televisione. Quando moriva qualcuno, infatti, per un periodo di almeno un mese televisione e radio (fonti possibili di colpevole “distrazione” dal dolore) erano assolutamente vietate: non si potevano accendere neanche per il Telegiornale ed era impensabile volersi consolare dal pensiero fisso della perdita subìta ascoltando un po’ di musica o assistendo a un film.

Le strettissime norme del lutto abbracciavano molti altri dettagli: per tre giorni la porta di casa del defunto restava spalancata dalla mattina alla sera per accogliere i visitatori che venivano a fare le condoglianze. Costoro, vestiti di scuro (se non di nero, essendo già a lutto per i fatti loro), entravano senza bussare, davano la mano alle persone all’interno (in genere sedute in cerchio intorno alla salma), baciavano quelle con cui avevano più confidenza e si aggiungevano alla dolente comitiva. Si intavolavano allora delle conversazioni di circostanza, in genere decantando le doti del defunto (da morti diventiamo tutti santi) ed escogitando frasi vagamente consolatorie per i familiari affranti.

Una scena analoga viene efficacemente descritta da Verga nel IV capitolo dei “Malavoglia”, quando gli abitanti di Aci Trezza entrano nella casa dei Malavoglia per far loro le condoglianze per la morte in mare di Bastianazzo: «Alcuni se ne stavano appollaiati sulle scranne, e ripartivano senza aver aperto bocca, da veri baccalà che erano; ma chi sapeva dir quattro parole, cercava di tenere uno scampolo di conversazione, per scacciare la malinconia, e distrarre un po’ quei poveri Malavoglia i quali piangevano da due giorni come fontane». Non manca neanche chi tenta di consolare e distrarre i presenti con una barzelletta, che provoca una paradossale ilarità: «E tutti si tenevano la pancia dalle risate, ché il proverbio dice: “Né visita di morto senza riso, né sposalizio senza pianto”».

Nello stesso capitolo verghiano c’è un esplicito riferimento all’usanza del cosiddetto “cùnsulu”: «Gli amici portavano qualche cosa, com’è l’uso, pasta, ova, vino e ogni ben di Dio, che ci avrebbe voluto il cuor contento per mangiarsi tutto, e perfino compar Alfio Mosca era venuto con una gallina per mano». Di questa usanza ho un ricordo preciso. Quando nel 1977 morì mio zio Nino, mio padrino di battesimo, tutta la famiglia Pintacuda, riunita nella casa di Via Litterio, consumò per diversi giorni l’abbondante “cùnsulu” quotidianamente portato dai vicini. Era consuetudine infatti che, per consolare la famiglia a lutto, distrutta dal dolore e quindi impossibilitata a pensare alle basse esigenze del cibo, il vicinato provvedesse a cucinare abbondanti libagioni (pasta, carne, pesce, contorni vari, persino dolci) che venivano poi consumate in tavolate affollate: e io mi meravigliavo di quelle quotidiane imbandigioni, degne di un pranzo di Natale, chiedendomi quanto fossero coerenti con le altre funeree imposizioni collaterali.

Dopo le esequie, la porta di casa si chiudeva e la famiglia del defunto poteva riprendere la vita normale; tuttavia i familiari dovevano rigorosamente vestirsi di nero: cravatte nere, calze nere, gonne nere, guanti neri, coppole nere, foulard neri, veli neri e via nereggiando. Gli uomini, oltre alla cravatta nera, portavano la fascia nera al braccio e il bottone nero al petto.

C’è una bellissima scena del film “Baaria” di Peppuccio Tornatore in cui, dopo il massacro di Portella della Ginestra, il protagonista va con un amico a comprare tantissimi bottoni neri che i manifestanti avrebbero dovuto indossare (e la commessa commenta: “’Nsa cu ci murìu a chisti”).

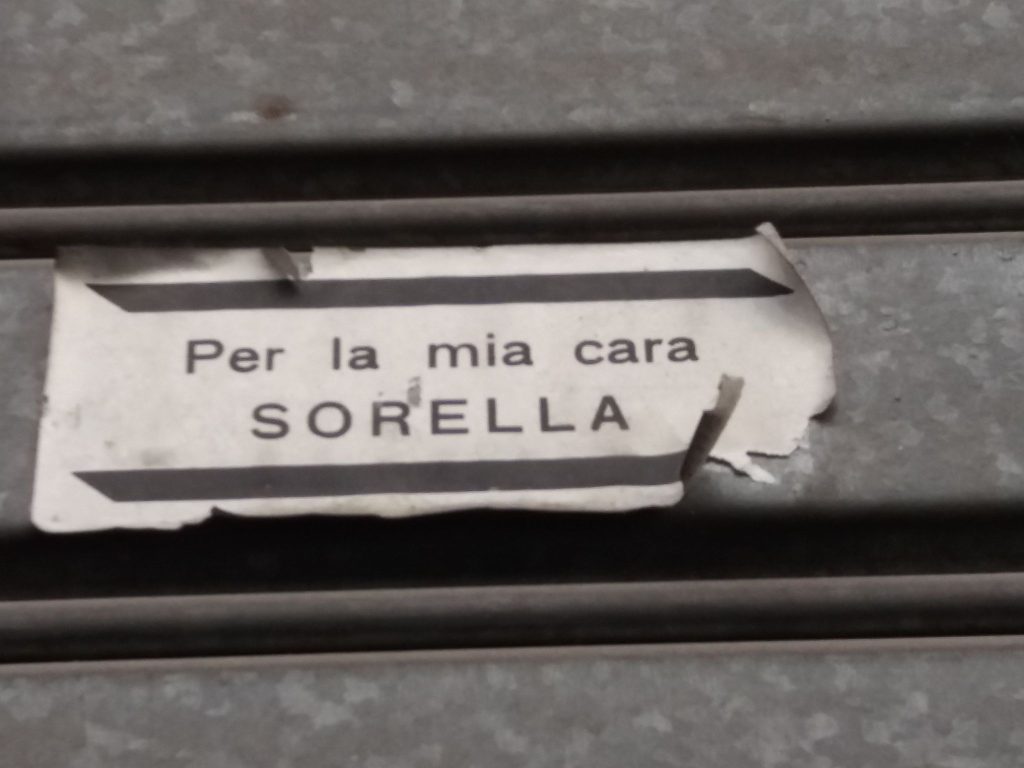

Davanti alla porta di casa si esponevano scritte listate a lutto (es. “Per la mia cara madre”, “Per il mio caro fratello”, ecc.).

Quando moriva un capofamiglia che di mestiere aveva fatto il carrettiere, sui finimenti del cavallo venivano sostituiti i “giummi” coloratissimi (simili a pon-pon) con “giummi” neri.

Il periodo di lutto variava secondo il grado di parentela e l’importanza familiare dell’estinto: per il padre o la madre erano previsti almeno tre anni di lutto, per un fratello o una sorella un anno; più a buon mercato era la morte dei cognati (un mese) o di parenti più o meno lontani.

Una volta, almeno fino all’inizio degli anni Settanta, l’iconografia stereotipata della donna siciliana la presentava immancabilmente vestita a lutto: di nero era vestita la seducente giovanissima Stefania Sandrelli in “Sedotta e abbandonata” di Pietro Germi (1964), di nero era abbigliata Monica Vitti ne “La ragazza con la pistola” di Mario Monicelli (1968), nerovestite erano le donne siciliane nei documentari di Gregoretti e Rossellini.

Le barzellette di Bramieri e di Walter Chiari, le scenette di Franco e Ciccio, gli sketch ambientati in Sicilia riproponevano immancabilmente il cliché della donna siciliana bardata a lutto dalla testa ai piedi.

Ho già detto del divieto assoluto di accendere la TV o la radio nei periodi di lutto; ma le proibizioni non finivano qua: se si prevedeva un matrimonio o una qualunque festa (battesimo, prima comunione, ecc.), la relativa festa era rinviata a tempi migliori (spesso anche mesi e mesi dopo); sarebbe stata vista con orrore una coppia di giovani che avesse osato sposarsi dopo la recente morte di un genitore.

Negli anni ’60-‘70 i più giovani cominciarono a godere di qualche attenuante, il 41-bis funerario fu addolcito e ci si poteva accontentare del bottoncino nero sul petto o di un abito scuro.

Ovviamente alle restrizioni ci si poteva sottrarre con la lontananza; chi emigrava lontano spesso sfuggiva alle aspre prescrizioni del lutto, adattandosi ai costumi delle località ove veniva a trovarsi: ad esempio a Genova mia madre, in occasione dei lutti più gravi, vestiva di scuro ma non di nero e, dopo qualche mese, tornava a vestirsi normalmente. Tuttavia, quando si tornava in paese, non si poteva sfuggire alla consuetudine e veniva ripristinata la lugubre bardatura.

Vorrei ricordare (in stridente contrasto con quello che è diventata oggi la TV pubblica, vedi festival di Sanremo…) che il 2 novembre e il Venerdì Santo la RAI (TV e radio) non trasmetteva musica leggera, ma solo brani sinfonici; l’unico modo, in quei giorni, per sentire canzonette era quello di usare (se concesso) il giradischi…

Tutto questo, finalmente, non esiste più; anzi, si è forse passati all’eccesso opposto. Ma forse, dopo tanti anni tinti di nero, una pennellata di colore così sgargiante ci voleva.

P.S.: ringrazio Mimmo Sciortino per avermi aiutato a ricostruire alcune usanze legate al lutto, inviandomi anche alcune delle foto che qui ho utilizzato.

Mario Pintacuda

Nato a Genova il 2 marzo 1954. Ha frequentato il Liceo classico “Andrea D’Oria” e si è laureato in Lettere classiche con 110/110 e lode all’Università di Genova. Ha insegnato nei Licei dal 1979 al 2019. Ha pubblicato numerosi testi scolastici, adottati in tutto il territorio nazionale; svolge attività critica e saggistica. E’ sposato con Silvana Ponte e ha un figlio, Andrea, nato a Palermo nel 2005.