“Mafia e misticismo” tratto da “Racconti attorno al mediterraneo e anche oltre”

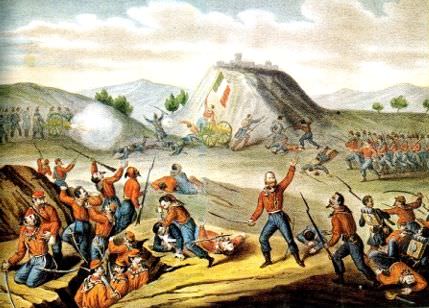

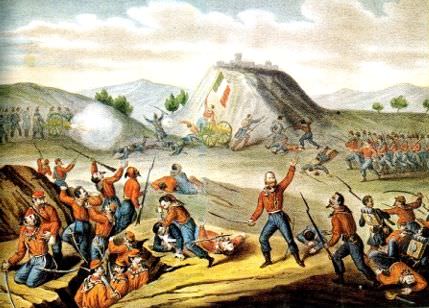

15-maggio-1860-la-battaglia-di-Calatafimi

di Vincenzo Fiaschitello

Già dal mattino del 15 maggio 1860 nelle campagne a poca distanza dalla cittadina di Vita, sulla direttrice verso Palermo, Garibaldi aveva posizionato i suoi Mille e le poche centinaia di volontari che lo avevano voluto seguire.

Alcune decine di persone avevano occupato una collinetta di fronte al Pianto dei Romani, una piccola località dove aveva cominciato ad affluire una parte delle truppe borboniche del generale Landi. Le altre erano rimaste nelle retrovie.

Un giovane portava in testa una poltroncina di vimini e passando tra i curiosi diceva: “Fate largo, fate posto al barone Tranchina”.

Scelta la posizione, il barone si sedette e aspettò.

-Ma che fanno? Si guardano e nessuno spara!

-Signor barone, ho sentito dire che i garibaldesi non hanno munizioni a sufficienza, non più di dieci o quindici cartucce a testa. E Garibaldi ha ordinato di non sparare e attendere i suoi ordini.

-Ecco, mi pare là in fondo sulla sinistra di riconoscere quella mia ventina di scalmanati che sono voluti andare. Ma guarda mancu na minchia di scupetta gli hanno data!

Il barone, senza fare altri commenti, si accinse ad aspettare e a fumare la sua pipa. Dopo un paio d’ore, finalmente, le prime file di soldati borbonici si mossero lungo la discesa verso la vallata, convinti di avere di fronte poche centinaia di sbandati, maldestri e digiuni di disciplina militare.

Iniziò così una battaglia che al primo attacco vide favoriti i garibaldini. Gli animi degli spettatori andavano riscaldandosi e un vecchietto, avvicinatosi alla poltrona del barone, gli domandò: “Voi, signor barone, per chi parteggiate?”

-Ma che ti debbo dire? Chisti currunu currunu, ma nun mi pari ca s’ammazzunu e comunque sempri ca a na veniri! (Costoro corrono corrono, ma non mi sembra che si ammazzino e comunque sempre qui da me debbono venire!) Nei nostri salotti, ufficialetti borbonici o piemontesi sono tutti uguali, sono come tanti birilli colorati. Vogliono le nostre femmine e le nostre terre. Noi siamo abituati a dare con generosità e onore, ma se non rispettano le nostre regole, ce le riprendiamo col sangue e con gli interessi.

La battaglia non era affatto favorevole ai garibaldini, nemmeno dopo l’ardito contrattacco alla baionetta guidato da Garibaldi. Si sentì suonare la tromba della ritirata. Con meraviglia degli stessi garibaldini, l’ordine fu dato dal comando borbonico. Il generale Landi, stranamente, ordinava la ritirata delle truppe borboniche. Per questo si parlò a lungo di un suo tradimento.

Molti anni dopo, Ferdinando, il nipote del barone Tranchina, uomo d’onore, la sera d’estate godeva a vedere i suoi nipoti che correvano e giocavano nel grande terrazzo della sua casa, affacciata sulla vallata dove si era svolta la battaglia di Calatafimi. La ricordava ancora come una commedia, come una colossale messinscena comica, se non fosse stato per qualche decina di morti da una parte e dall’altra e per qualche centinaio di feriti.

Molte cose da allora erano cambiate. Era difficile tenere a bada certi giovanotti che sembravano aver fretta di arrivare, non rispettavano più nessuno, per cui non poche volte il barone aveva dovuto richiamarli, tenerli a freno, ammonirli e minacciarli. La sua autorità non era più quella di un tempo. E quando qualcuno si sentì forte dell’appoggio degli amici diede l’ordine di eliminarlo.

Un colpo mortale per la famiglia Tranchina, un rimescolamento di alleanze, una moltiplicazione di vendette incrociate, di paure, che gettarono nello sgomento la gran parte di quel territorio.

L’ultimo Tranchina, il barone Alberico, aveva da poco perso la moglie per un male incurabile. Sebbene la figlia lo sollecitasse a vendere tutto e a raggiungerla a Milano, dove studiava all’università, il barone non riusciva a decidersi. L’ultima volta che l’aveva vista era stata per il funerale della moglie. Anche in quella dolorosa circostanza, la figlia Clara aveva tanto insistito, ma senza successo. Diceva sempre: “Non posso lasciare questi luoghi dove sono nato e dove hanno vissuto i miei antenati da tempo immemorabile. Io appartengo a questa terra e qui dovrò morire!”

Clara, da piccola era stata educata dalla madre, una donna colta e discreta che il marito teneva accuratamente lontana dagli affari, ma che intuiva non fossero sempre limpidi come voleva farle credere. La donna aveva trasmesso alla figlia l’amore per lo studio, per l’arte, per il valore della solidarietà. Il suo comportamento in famiglia era esemplare, anche se il padre spesso si lamentava per una certa freddezza di sentimenti nei suoi confronti, ma mai per una mancanza di rispetto. Da grande non apprezzava gli abbracci, né dei genitori, né dei parenti e estranei. Scappava via e si nascondeva quando intuiva che c’era quel rischio con l’arrivo di gente in casa: non sopportava che nemmeno la madre la toccasse.

Clara si laureò e l’anno successivo trovò lavoro come insegnante in un istituto di suore. Qui conobbe suor Ernestina, una anziana suora che aveva grande fama di mistica. Con lei Clara cominciò a confidarsi con naturalezza. Lei si riteneva fortunata di aver lasciato la casa, quando si era accorta che i personaggi che venivano a trovare il padre, sotto la maschera della gentilezza e dei modi signorili, nascondevano qualcosa di equivoco, di ributtante. Non sopportava che si avvicinassero anche solo per augurarle il buongiorno. I loro corpi emanavano un odore come di selvaggio, di terra bagnata dopo un temporale. Questo atteggiamento le era diventato talmente naturale, come se lei fosse riservata a qualcun altro o a qualcosa d’altro. Era una sensazione vaga all’inizio, che poi si era andata consolidando. E la provava anche con le persone cui voleva bene, le amiche. Le sue letture religiose, l’avevano guidata a trasformare quell’atteggiamento, dapprima semplicemente di repulsione, in un sentimento di perfezionamento spirituale. Ripeteva spesso a se stessa che per acquisire una vera disciplina interiore è necessario sapere attendere quel che si ritiene un bene. Come nella visione, le cose debbono restare a una certa distanza dall’occhio se non vogliamo rischiare di non vederle con l’avvicinarle troppo, così dobbiamo evitare, nel caso di beni preziosi, come l’amore e l’amicizia, di accorciare la distanza di tempo e di spazio. L’attesa ci aiuta a sapere apprezzare di più quello cui aneliamo e a tenere viva sempre la nostra attenzione. Una mistica come suor Ernestina non poteva non approvare quelle idee espresse dalla giovane Clara che dimostrava una particolare inclinazione alla riflessione e al bene. In lei trovava un terreno ottimamente dissodato e quando le propose di mettere in pratica l’amore per i più deboli, per i poveri, alla giovane venne in mente una serie di attività che stupirono anche la stessa suora. Cominciò a far visita agli ammalati delle famiglie che le furono prontamente segnalate: a ognuno sapeva parlare con spontaneità, portando un po’ di serenità e, specialmente ai bambini, allegria. Visitò le carceri, accompagnata dal cappellano; ogni mese finiva con lo spendere quasi tutto il suo stipendio di insegnante per sovvenzioni alimentari alle famiglie povere.

E a coloro che le rimproveravano un eccesso di carità, rispondeva che quello era l’unico modo per sperimentare il vivere in povertà, con poco, come accadeva a molte persone di sua conoscenza. Se qualcuno le faceva osservare che spesso la sua attenzione e carità erano rivolte anche a persone non degne, che nella loro vita si erano macchiate di delitti o di azioni ingiuste e violente nei confronti del prossimo, lei si rammaricava per quelle opinioni e subito dopo con dolcezza faceva osservare che era proprio questo il mistero della vita: “C’è nell’uomo, diceva, anche in quello che ha commesso i peggiori crimini, in colui che ha fatto agli altri molto male, un qualcosa di sacro che gli fa sperare sempre di ricevere del bene e non del male”.

I colloqui tra Clara e suor Ernestina si infittirono col tempo. Un giorno Clara disse alla suora:

-Ho meditato a lungo sulla mia vocazione. Mi piacerebbe farmi suora carmelitana presso un monastero della Sicilia per essere più vicina a mio padre, che vive in solitudine, dopo la morte della mia mamma.

-Se la tua volontà è ferma, io posso aiutarti. Scriverò una lettera all’arcivescovo di Palermo, il quale ti potrà dare tutti i consigli di cui hai bisogno.

Clara lasciò Milano una mattina d’autunno. A Palermo l’attendeva il padre con il suo fidato amico, un avvocato che da sempre curava gli affari del barone. In macchina l’avvocato, dopo aver salutato rispettosamente Clara, non aprì bocca e si limitò a guidare la vettura, lasciando che padre e figlia chiacchierassero tra loro. Durante il percorso da casa all’aeroporto, l’avvocato, saputo delle intenzioni di Clara di entrare in convento, se ne era uscito imprudentemente con un discorso che non era piaciuto al barone.

-Se Vostra Signoria mi consente di commentare le intenzioni della baronessina, io credo che visto lo spirito cristiano di carità che finora ha dimostrato, si potrà sperare per la famiglia Tranchina un doppio vantaggio: il primo è quello che la signorina non prendendo marito consentirà di tenere integra la proprietà; il secondo, che secondo me, è altrettanto importante, sarà quello di accrescere il prestigio del casato con un familiare che la Chiesa potrà onorare, chissà, in un futuro non lontano, addirittura come beata o santa. Vostra Signoria ricorderà che in passato le nobili casate si distinguevano particolarmente se potevano vantare un membro della famiglia elevato agli onori dell’altare. Quale straordinaria rivoluzione otterremmo se una figlia di un nobile siciliano, uomo d’onore, avesse tale riconoscimento!

-Avvocato Petralito, non fate più codesti discorsi, anzi vi proibisco di immischiarvi in questa faccenda.

Il palazzo, immerso nel parco, aveva mantenuto la signorilità di una volta, anche se qualche imposta dei balconi al secondo piano, sembrava scolorita e dissestata e qualche albero era stato tagliato per aumentare lo spazio del parcheggio ai due lati della facciata. Un tuffo al cuore Clara provò quando, entrando nella sua camera, vide che tutto era rimasto come prima: le due bambole ancora con il vestito di organza, il tavolo, i libri, i vecchi quaderni dentro i cassetti, un astuccio con penne e matite per metà consumate, disegni alle pareti, la poltroncina di velluto rosa accanto al letto. Per un po’ si commosse a rivedere quelle cose che le ricordavano il passato, ma subito dopo impose a se stessa di lasciare fuori dei suoi pensieri quei ricordi, come se fossero appartenuti ad altra persona. La sua vita, ora, aveva ben altra direzione, non c’era più spazio nella sua mente se non per la meditazione, per le letture di libri che le erano stati suggeriti. Con sé aveva il testo della “Imitazione di Cristo” e un bel libro sulla vita di santa Teresa di Lisieux, la santa che con umiltà si era dedicata alla “scienza dell’amore”.

Quella sera, con rispetto e pacatezza, Clara aveva risposto alle domande e alle obiezioni del padre, che alla fine dovette accettare la scelta della figlia.

In attesa della chiamata dell’arcivescovo, Clara, al mattino presto, accompagnata dalla figlia della governante, si recava nella vicina chiesa della piazza per assistere alla messa. Dopo il pranzo leggeva e la sera, prima del tramonto, faceva una breve passeggiata nel parco del palazzo.

Un mattino, giunta in piazza, notò sulla parete di una casa, vicino a un incrocio, una lapide. Si avvicinò per leggere, ma in quel momento tre uomini si fermarono a chiacchierare proprio lì davanti. Clara e la ragazza per un attimo rimasero ferme e impacciate, poi uno dei tre che aveva intuito le intenzioni delle donne, disse al suo amico che con la sua alta statura impediva di leggere la lapide: “Scansati, ché la signorina deve leggere!”

Ma quello non si mosse e sgarbatamente commentò; “Ma che hanno da leggere qua? Peccato che fu uno solo a cadere sotto il piombo!”

Clara e la ragazza, impaurite, procedettero senza dire parola e entrarono in chiesa.

Quella lapide, posta in ricordo della barbara uccisione di un carabiniere, colpevole di indagare su certi fatti di mafia, la mattina successiva fu trovata per terra frantumata dalle martellate.

Una settimana dopo finalmente giunse la lettera dell’arcivescovo con la quale si invitava Clara a presentarsi per il colloquio sollecitato da suor Ernestina.

Anche l’arcivescovo restò colpito dalla volontà e dalla umiltà della giovane e non mancò di assicurare tutto il suo appoggio per aiutarla a fare ciò che era necessario per iniziare il noviziato presso il convento delle suore carmelitane di Monreale.

La Madre Superiora del convento che accolse Clara, sin dalle prime settimane, si accorse delle sue qualità e che era molto avanti nella conoscenza della propria identità, tappa fondamentale per chi si avvia al noviziato, e ne fu sorpresa e felice.

Per oltre sei mesi, Clara visse in comunità, superando momenti di sconforto e di crisi, perché vedeva che c’erano aspetti della vita monastica non proprio accettabili, perché fatti di pettegolezzi, di piccoli contrasti. Ma con la pazienza, l’umiltà, la fiducia nella vocazione intesa come un fatto di fede, Clara vinse ogni dubbio, poté vestire l’abito e prepararsi per l’ultimo passo, quello di prendere i voti.

La settimana precedente fissata per ricevere l’anello di sposa del Signore ed entrare in clausura, Clara espresse il desiderio di andare per un’ultima volta a far visita agli ammalati dell’ospedale e a una famiglia di poveri. La Madre Superiora le diede il permesso e la fece accompagnare da un’altra novizia.

Uscite dal convento, la mattina presto, si accinsero ad attraversare la strada, quando una moto a forte velocità piombò su di loro. Clara fu colpita in pieno e trascinata per lunghi metri sull’asfalto, la compagna, appena sfiorata, restò quasi illesa. Il conducente della moto, un giovane che tornava da una festa notturna, ubriaco e drogato, finì in ospedale ma si salvò.

Quando Clara fu soccorsa non c’era più nulla da fare. Fu coperta pietosamente con un lenzuolo e, dopo circa due ore, finiti i rilievi di legge, il magistrato ne consentì la rimozione. La notizia si sparse in un baleno, raggiunse il convento e provocò un immenso dolore tra le consorelle.

Il barone Tranchina, sconvolto, volle vedere per l’ultima volta la sua unica figlia martoriata e al ritorno a casa ebbe un malore e dovette essere ricoverato d’urgenza in ospedale, dove gli fu diagnosticato un grave ictus.

Al funerale di Clara, officiato dall’arcivescovo, parteciparono numerose autorità e una grandissima folla. Su proposta della Madre Superiora si decise di dare una degna sepoltura alla giovane suora, così ricca di virtù cristiane, dietro l’altare della chiesa del convento.

Il barone Tranchina, immobilizzato nel suo letto d’ospedale, non poté presenziare alla cerimonia funebre e forse non se ne rese nemmeno conto. Le sue condizioni peggioravano di giorno in giorno, finché il primario, viste le condizioni del paziente, concesse all’avvocato Petralito di poterlo portare a casa e provvedere all’assistenza. Il barone restava seduto su una poltrona per tutto il giorno, senza poter parlare, né alzarsi. Sembrava assente e non riconosceva il luogo e le persone che lo avvicinavano.

-Davvero un uomo finito!, dicevano quanti lo visitavano.

In tutta questa storia, ora, il protagonista era l’avvocato Petralito, il quale come amministratore decideva tutto ciò che era necessario fare.

Un giorno il cronista di un giornale locale lo volle intervistare:

-Avvocato Petralito, non le domando come sta il signor barone, perché sappiamo tutti che le sue condizioni di salute vanno peggiorando. Lei conferma?

-Sì, certamente, purtroppo! La cosa che più mi addolora è vederlo come un tronco d’albero senza poter sentire, né capire. Debbo decidere tutto io al suo posto. E’ una bella responsabilità!

-Capisco, avvocato. Ma lei da quando tempo conosce il barone?

-E’ da una vita. Si può dire che siamo cresciuti insieme.

-Può dirmi se qualche volta c’è stato una diversità di vedute tra voi?

-Il barone era, mi scusi, è un uomo intelligente e ha sempre apprezzato le mie opinioni e i miei consigli. Ad ogni modo se lei intende dire se è capitato qualche volta che gli ho messo il bastone fra le ruote, questo mai. Anzi le accenno un fatto che stranamente è accaduto di recente. Quando il barone ha appreso le intenzioni della figlia di entrare in convento, è rimasto molto contrariato e mi ha chiesto cosa io ne pensassi. A me è sfuggito di dire un po’ per scherzo, un po’ per confortarlo, che nelle famiglie nobili di un tempo avere un familiare elevato all’onore degli altari era un privilegio straordinario e desiderato. Lui scacciò l’idea e mi rimproverò aspramente.

-Lei, tuttavia, è stato un buon profeta, perché, così come sono andate le cose, la baronessina Clara con la sua breve vita vissuta in maniera esemplare ha veramente la possibilità che la Chiesa un giorno o l’altro la proclami beata o santa.

Il barone morì tre mesi dopo la morte della figlia.

Nel cassetto della sua scrivania fu trovato un testamento olografo nel quale il barone dichiarava che in caso di sua morte e della figlia Clara, l’intero patrimonio spettasse all’avvocato Corrado Petralito, suo fedele amministratore.

Il primo giorno, dopo il funerale, l’avvocato nell’aprire il cancello del palazzo con le chiavi personali del barone, si sentì così emozionato che gli tremarono le mani e gli parve di udire la voce del barone che gli diceva: “Attento alle tue spalle!”

D’istinto l’avvocato si girò e il colpo lo ricevette al petto, dritto al cuore!

Da Vincenzo Fiaschitello : Racconti attorno al mediterraneo e anche oltre, Avola, Libreria Editrice Urso, 2017 pp.80-88