Levi e Pavese, due piemontesi esiliati nella magia del Sud

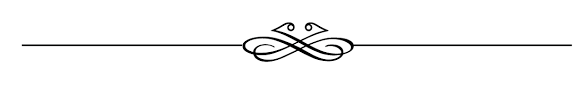

Cesare Pavese e Carlo Levi

di Stefania Romito

Quando l’esilio può divenire motivo di conoscenza e di trasformazione interiore. Così è stato per due intellettuali uniti da un medesimo destino.

Cesare Pavese e Carlo Levi appartengono a uno stesso contesto culturale, quello della Torino degli anni Trenta.

Condividevano le medesime amicizie intellettuali (Leone Ginsburg, Bobbio, Franco Antonicelli) ed entrambi furono inviati dal regime fascista al confino nel Meridione d’Italia nello stesso periodo. Era l’estate del 1935 quando Pavese giunse a Brancaleone in Calabria, in quegli stessi giorni Carlo Levi approdava in Lucania, a Grassano, al di là di Eboli.

Entrambi rimasero confinati per circa un anno (fino alla primavera del 1936) ottenendo la grazia con due anni di anticipo.

Per Levi l’esperienza del confino ha avuto l’effetto di avvicinarlo alla questione meridionale, fino a quel momento osservata con sguardo alienato, stimolandolo a trasformare il suo “Cristo si è fermato a Eboli” in responsabilità sociale nella prospettiva di portare sul tavolo dell’impegno politico una questione che doveva essere concepita “di Stato” e non soltanto limitata a una confinata area geografica.

La conoscenza empirica e approfondita del mondo contadino lucano, una realtà altra in cui a dominare è la luce ancestrale di una magia archetipica che trae il suo nutrimento dal rito delle tradizioni, arricchisce Levi intellettualmente fungendo da stimolo per la sua futura produzione letteraria. Pagine in cui il giornalismo onirico incontra la metafisica della cronaca, in una visione antropologica. Una dimensione che affonda le sue radici nella visione mitica dei valori di una realtà primitiva.

Ma se per Levi il mito si lega alla magia del primitivo vibrante nel popolo contadino (tema oggetto del mio intervento all’Università di Milano), in un discorso affine alla ricerca antropologica di Ernesto De Martino che emerge in “Sud e Magia” , per Pavese la ricerca del mito affonda i suoi tentacoli nella classicità.

Anche in Pavese l’esilio a Brancaleone calabro imprimerà un percorso importante nel suo cammino lirico. Il contatto con la mediterraneità lo avvicinerà al mito. Dirà, infatti, alla sorella Maria scrivendole dal suo esilio: “Qui tutto è greco, anche le donne hanno una cadenza greca quando vanno alla fontana a riempire d’acqua l’anfora che portano sul capo”. Proprio a Brancaleone scriverà il suo Zibaldone che diventerà il “Mestiere di vivere” in cui emerge l’importanza della classicità che diventerà pregnante nei “Dialoghi con Leucò”.

Per Pavese il mito ha radici profonde. Per Levi ha la voce del primitivo e del selvaggio che si intreccia a un discorso antropologico. Come sottolinea Pierfranco Bruni (tra i più illustri studiosi di Cesare Pavese) «Il poeta delle Langhe è uno scrittore al di fuori di qualsiasi questione realista che resta sempre dentro quella dimensione del mito che è testimonianza, espressione. Il Pavese iniziatico che sa che nella morte si può rinvenire una nuova vita. Pavese è oltre la letteratura, è dentro il tragico della filosofia che diventa metafisica dell’anima».

Esilio, quindi, come metafora della solitudine. Quella solitudine che diviene strumento di analisi interiore e potenziamento intellettuale che consente di cogliere le magie che si celano nel mistero di una terra che ha sapore di mito: il nostro Meridione.