La versione di Seneca agli esami di stato

versione-seneca-2023

di Mario Pintacuda

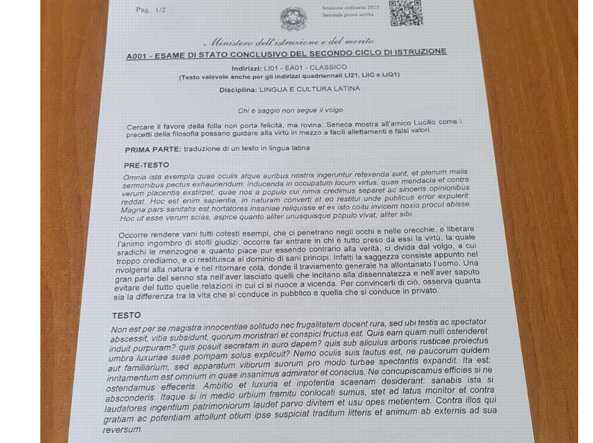

La lettera 94 di Seneca a Lucilio, da cui è stato tratto il testo proposto stamattina come seconda prova scritta degli esami di stato al Liceo classico, è una delle più lunghe e dense di contenuti fra quelle comprese nella raccolta.

Il brano proposto oggi si colloca alla fine dell’epistola, ai paragrafi 69-72, e (come ormai è giusta consuetudine per contestualizzare meglio i testi) era preceduto da un “pre-testo” e da un “post-testo” con la traduzione italiana.

Prima di analizzare il testo assegnato, occorre rilevare che nell’ampia sezione precedente l’autore aveva rilevato come gli uomini siano spesso “accecati” dal desiderio di “piacere alla folla”: i vizi non nascono con noi, ma sono “immessi dall’esterno”, soprattutto attraverso “le vane parole e le false lodi della folla” (par. 55). Invece, secondo il filosofo, “non c’è motivo che tu perda, per amore di popolarità, la tua sanità morale” (par. 60); occorre sgombrare l’anima dai vizi, senza invidiare chi è (apparentemente) più felice di noi perché incensato dal facile consenso delle masse.

Seneca presentava in tal senso alcuni exempla negativi:

1) Alessandro Magno, definito “infelix”, fu preso da una “brama folle di devastare i territori stranieri” (furor aliena vastandi, par. 62, sindrome – come si vede – attualissima ancora oggi…); non esitò dunque ad assoggettare le città greche, togliendo loro “il bene più prezioso” (cioè la libertà); non ancora soddisfatto, si rivolse contro il re persiano Dario, mirò ad “andare oltre l’oceano e le regioni del sole”, si preparò a “muovere guerra anche alla natura” (ipsi naturae vim parat, par. 63);

2) un’analoga smania di potere e di conquista si impadronì, secoli dopo, di Gneo Pompeo, spinto “da un folle desiderio di falsa grandezza” (insanus amor magnitudinis falsae, par. 64);

3) la stessa sfrenata ambizione caratterizzò Cesare e, prima ancora, Caio Mario.

Ma tutti costoro, dice Seneca, “mentre tutto travolgevano, erano a loro volta travolti” (isti cum omnia concuterent, concutiebantur, par. 67); la “forza pestifera” (pestiferam… vim) che scatenavano sugli altri finiva per ritorcersi contro di loro.

Il concetto viene fissato da una delle straordinarie, fulminanti, lancinanti sententiae di Seneca: “Non credere che si possa diventare felici provocando l’infelicità altrui” (“Non est quod credas quemquam fieri aliena infelicitate felicem”, par. 67).

Da qui inizia il “pre-testo” del brano proposto oggi ai candidati (par. 68-69): dobbiamo smascherare le apparenze, “dobbiamo liberarci dai falsi ragionamenti di cui è pieno l’animo”, dobbiamo introdurre la virtù dove ora è il vizio; soprattutto, dobbiamo distinguerci dalla folla, “a cui troppo crediamo”. Già è un bel passo avanti l’aver abbandonato “gli insani consiglieri” (hortatores insaniae), aver rinnegato la compagnia “reciprocamente nociva” di certi facili adulatori.

Se Lucilio vuole conferma di ciò, osservi “come ciascuno viva in pubblico ben diversamente da quando è solo” (aspice quanto aliter unusquisque populo vivat, aliter sibi).

Comincia qui il testo da tradurre, che anzitutto rileva come i vizi necessitino di un pubblico, vadano a caccia di spettatori che possano applaudirli; la solitudine invece, anche se di per sé non è “maestra d’innocenza” (magistra innocentiae), per lo meno fa sparire i nostri vizi, che invece “godono di essere messi in mostra e in vista” (quorum monstrari et conspici fructus est).

Nessuno, dunque, indossa una veste di porpora se nessuno lo vede.

Nessuno utilizza vasellame d’oro per un banchetto “senza convitati” (secretam… dapem).

Nessuno, se sta sdraiato sotto un albero in campagna [“Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi” scriveva Virgilio…], pensa a sfoggiare il lusso.

Nessuno spende e spande “per la sola soddisfazione dei suoi occhi o di pochi familiari”.

Viceversa, “ognuno mette in mostra le proprie viziose raffinatezze in proporzione del numero degli spettatori” (pro modo turbae spectantis).

Un ammiratore e uno spettatore sono “incentivo” (inritamentum) alla nostra follia. [Vengono in mente i dissennati “youtubers” che a Roma pochi giorni fa, per attirare i “like” di “followers” altrettanto dementi, hanno ucciso un bambino di cinque anni piombando sull’auto della sua mamma a folle velocità]

Seneca incalza: “l’ambizione, la lussuria e la prepotenza esigono la messinscena”; più efficace è il polisindeto nel testo latino: “ambitio et luxuria et inpotentia scaenam desiderant”, dove il verbo desidero, peraltro, ha il suo senso-base di “sentono la mancanza di”.

Come guarire da queste passioni? Nascondendole: “sanabis ista si absconderis”.

Allora, soprattutto se ci troviamo “in mezzo al tumulto cittadino” (“in medio urbium fremitu”), auguriamoci di avere accanto un “consigliere” (monitor), che – pur stando in mezzo a “chi apprezza i grandi patrimoni” – “sappia lodare chi è soddisfatto dal poco e valuta i beni in relazione alla loro utilità” (laudet parvo divitem et usu opes metientem). Costui poi, andando contro coloro che esaltano il “favore popolare” (gratiam) e il “potere” (potentiam), dovrà ammirare “l’ozio consegnato alle lettere e un animo che dalle cose esterne è tornato alle sue”.

Il breve post-testo (par. 73) indica altri compiti del saggio “consigliere”: “Mostri come chi è felice secondo il giudizio del volgo non fa che tremare e sentirsi sbigottito lassù su quel vertice invidiato”. In altre parole, i potenti spesso toccano con mano la vertigine del loro potere: e dove gli altri scorgono “altissime vette”, essi vedono solo “abissi paurosi” in cui rischiano di precipitare.

La lettera si conclude con un ultimo paragrafo, non riportato nel testo proposto oggi, in cui viene ribadito che certe persone fin troppo popolari “si spaventano di ciò che avevano cercato” e “quella loro propizia fortuna che pesa sugli altri è ancora più pesante per loro stessi”.

La sorte di queste persone induce Seneca a una punta d’ironia conclusiva: «allora finalmente potresti vedere come la paura li rende filosofi e come il decadere della fortuna ispiri sagge decisioni”; infatti, “come se la buona sorte e la saggezza fossero fra loro incompatibili, nelle avversità siamo più saggi (melius in malis sapimus): la prosperità toglie la visione del bene (secunda rectum auferunt)».

Il titolo che è stato scelto dal Ministero per la “versione” di oggi era “Chi è saggio non segue il volgo”; si potrebbe pensare quindi essenzialmente alla centralità della contrapposizione “sapiens/vulgus”, magari con un’esplicita e forte condanna di quest’ultimo.

In realtà, un titolo forse più appropriato sarebbe stato “Chi non è saggio mira al consenso della gente”: infatti oggetto fondamentale della critica di Seneca non è qui il “volgo”, bensì soprattutto i “potenti”, gli ambiziosi, coloro che vivono di apparenze e di ostentazione, che dipendono dal consenso delle masse e ad esso aspirano a qualunque costo.

Di fronte a questo trionfo spudorato dell’ambizione e della prepotenza da parte di alcune persone che pretendono di essere “ammirate” e “sentono la mancanza di un palcoscenico” (scaenam desiderant), Seneca auspica che esistano ancora dei saggi “consiglieri” che sappiano guidare al bene.

Nella realtà odierna, troppe volte ci è capitato di sentire la mancanza di guide intellettuali sane, influenti, importanti, come avveniva fino a mezzo secolo fa.

La latitanza, se non l’assenza, di una cultura davvero presente, attenta ai problemi della società di oggi, pronta a dare un valido esempio morale e intellettuale, si avverte in modo sempre più pesante.

Dove sono i “monitores”, i “consiglieri”, che guidino la gente a sottrarsi al fascino delle apparenze e i potenti ad astenersi dall’esibizione smaccata della propria “popolarità”? Chi osasse dare un “consiglio” del genere risulterebbe, se non apertamente sgradito, per lo meno inopportuno e obsoleto.

Così va il mondo.

Ma non dobbiamo essere privi di speranza; Seneca ce lo ha detto chiaro e tondo: coloro che sono considerati felici dalla gente, senza darlo a vedere (come potrebbero?), senza ammetterlo mai neanche a se stessi, “si spaventano” di perdere tutto, prima o poi; e forse, qualche volta, “odiano la loro brillante posizione”.

Il potere, a volte, logora chi lo ha.

Mario Pintacuda

Nato a Genova il 2 marzo 1954. Ha frequentato il Liceo classico “Andrea D’Oria” e si è laureato in Lettere classiche con 110/110 e lode all’Università di Genova. Ha insegnato nei Licei dal 1979 al 2019. Ha pubblicato numerosi testi scolastici, adottati in tutto il territorio nazionale; svolge attività critica e saggistica. E’ sposato con Silvana Ponte e ha un figlio, Andrea, nato a Palermo nel 2005.