Il Salento dopo la Xylella: idee, valori del territorio, progetti possibili

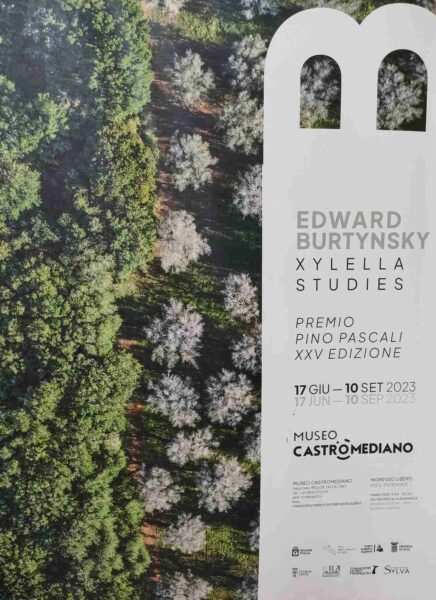

Ulivo attaccato dalla xylella

di Enrico Conte

“Dobbiamo abituarci all’idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica” (Ernest Hemingway).

Iniziamo dalla fine. “Dalle potature che assomigliano a violente amputazioni”.

E’ nel mese di settembre del 2020 che partono le operazioni di eradicazione degli ulivi colpiti dalla Xylella, anno di approvazione, da parte del governo nazionale, del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”. In tutto si calcolano 21 milioni di alberi, tra i quali quelli monumentali, risalenti a centinaia e migliaia di anni fa. “Una pagina unica e drammatica del Salento, che con questo albero ha stretto un legame simbiotico che travalica i confini dell’agricoltura e del paesaggio e penetra nelle profondità antropologiche, culturali, spirituali. Un grande mutamento che sta passando in sordina, in un silenzio distaccato”. Parole, queste, di Stefano Martella, nel suo “La morte dei giganti”, da mettere insieme a quelle altrettanto toccanti di Daniele Rielli, de “Il fuoco invisibile”, e alle immagini del Docufilm, “Il tempo dei giganti”, diretto da Davide Barletti e Lorenzo Conte, e che costituiscono il punto di partenza per queste riflessioni, per una conversazione con alcune figure di estrazione professionale diversa.

Nadia Bray, ricercatrice di Filosofia, UniSalento

Guglielmo Forges Davanzati, prof. Politica Economica, UniSalento

Stefano Martella, giornalista e scrittore, autore de “La morte dei giganti. Il batterio xylella e la strage degli ulivi millenari” (Meltemi 2022)

La Xylella, un evento di portata epocale, una tragedia storica, un taglio, una frattura, un trauma, sol che non la si voglia minimizzare per il timore di sembrare retorici, che porta a incidere il sentimento collettivo e l’immaginario comune. Un fenomeno socio-economico in grado di influenzare il sentirsi parte di un territorio e di cambiare l’antropologia di una comunità.

L’ulivo è un elemento identitario il cui disseccamento ha colpito non solo quegli agricoltori che ne facevano il centro della propria attività economica, ma anche l’immaginario di un popolo che si riconosce in quel tronco, che è come se sapesse di poter contare sulla vita ultracentenaria di una pianta che è un testimone muto, un simbolo poetico perchè quasi eterno, un’ancora di salvezza per generazioni. Chi non possiede un ulivo in carne ed ossa magari lo conserva in un dipinto, in un disegno a china, in uno schizzo, frutto di una ripresa en plein air… di un padre del ‘900… con il figlio al seguito. Tutto dimenticato?

Stefano Martella

Tutto dimenticato per gran parte delle istituzioni e in larga parte dell’opinione pubblica, anche per una grande sottovalutazione del tema, che non si esaurisce nella dimensione del paesaggio, ma si colloca in una più ampia crisi ecologica che il disseccamento degli ulivi ha innescato. Basti pensare alla miriade di incendi che tengono in ostaggio il Salento durate il periodo estivo. Il disseccamento degli ulivi ha reso le terre abbandonate, ancor più di prima. Un mosaico di potenziali inneschi, perché il territorio è caratterizzato da una parcellizzazione fittissima di uliveti e delle proprietà. Adesso su quei terreni disseccati si vive con il pericolo del fuoco. Nel Salento il mese di luglio 2023 non ha portato solo la devastazione di boschi e macchia mediterranea, come accaduto a San Cataldo di Lecce o a Torre Mozza, vicino a Ugento, ma una miriade di piccoli incendi che le cronache non riportano ma che purtroppo sono state la cifra di questo nostro tempo post Xylella, che minacciano le case e hanno creato una sensazione di insicurezza perenne nei cittadini, che ormai si sono abituati alla presenza del fuoco e a doverci lottare, spesso a mani nude.

Nadia Bray

Scheletri riarsi nelle campagne del Salento, il silenzio degli ulivi ha la voce di urla soffocate, dei diritti calpestati dalla frenesia della nostra cultura. Un’immagine che è quasi quella di un suicidio, di una flora non più disposta ad appartenere al paesaggio che non la rappresenta più. Simbolo di una storia quasi dimenticata, quella delle tradizioni, della comunità che attorno a quelle tradizioni si sviluppava. Simbolo di tradizioni umili, nobili e pregiate, misurate dal tempo e dalla cura, dal confronto, dall’attenzione. Un elemento nobile della nostra terra si ammala, muore, quasi per denunciare lo sfruttamento di una società in preda alla fretta dei consumi. Una morte che quasi vuol essere utile: utile alla riflessione, utile a ciò che, se così si può dire, potrebbe essere chiamata una sorta di conversione. Una conversione che chiede di ripartire dall’identità del Salento e, in questo caso, dall’identità della terra: con piani regolatori che mentre tentano una modernizzazione, non passino sopra la storia e la memoria del popolo che l’ha abitata. E di questa memoria, oggi, restano poche tracce. Non penso che rivitalizzare la memoria di un popolo equivalga a reinnestare nuovi ulivi, così come non penso che il processo si compia recuperando edifici storici del territorio che vengono adibiti a strutture di ristoro, alberghi e turismo. Ci trasformiamo in una terra che si racconta a chi la visita, senza che questo racconto sia espresso dalla voce consapevole e calda degli abitanti che la conservano. La bellissima pietra leccese, portata a nuova vita dalle azioni di restauro, genera contrasti divini col colore del cielo che la sovrasta. Non è ancora memoria. Sono i racconti che mancano, è la narrazione che i luoghi dovrebbero poter fare di se stessi, in modo capillare, sistematico, di cura, i soli in grado di produrre resistenza virtuosa nei confronti di processi tesi a rendere i siti attraenti, turisticamente appetibili. I racconti con cui gli abitanti di questa terra dovrebbero tornare a testimoniare a se stessi delle loro storie. Storie di centri, storie di periferie. Storie che si cancellano se non vengono ascoltate e richieste. Storie azzittite che degenerano in una forma di malattia silenziosa e potenzialmente irreversibile, quella della confusione di identità, dell’impotenza della comunicazione. I sintomi di questa infermità sono percettibili nella frenesia della gente che abita i medesimi luoghi, senza conoscersi; che chiude le porte della propria dimora, difendendosi dall’estraneo che gli è indifferente, quando non percepisce persino come suo potenziale aggressore; nei cortili deserti, ai luoghi ai quali sono stati sottratti i giochi dei bambini che un tempo tiravano calci al pallone, imparavano ad andare in bicicletta. È la terra dei non luoghi, sempre più simile, perché tutta uguale ai non luoghi descritti dal recentemente scomparso filosofo, Marc Augé.

Guglielmo Forges Davanzati

Convenzionalmente fissato al 2013 l’arrivo di Xylella in Puglia ed è tempo, a dieci anni di distanza, per tracciare un bilancio. Va innanzitutto ricordato che, in quel periodo, la produzione locale di olio era in calo, a seguito dell’ingresso nel mercato mondiale dei produttori africani e della concorrenza esercitata da questi. Nel 2011 si producevano 542.000 tonnellate di olio d’oliva ogni anno in Italia, a fronte di un volume di 506.000 tonnellate nel 2012 e di 462.000 nel 2013, per poi ridursi ulteriormente. La Puglia produceva, in quegli anni, il 37 per cento della produzione nazionale e l’85 per cento della produzione nazionale era interamente generata nel Mezzogiorno. Si osservava un ridimensionamento del comparto in quel periodo, con una contrazione – pre-Xylella – di 9 quintali per ettaro. Xylella combinata con la siccità e l’aumento dei costi delle materie prime ha contribuito al crollo della produzione nell’ultimo anno. Sul tema si è ampiamente dibattuto e la posizione dominante (che si somma a quelle del complotto, ampiamente diffuse purtroppo dalle nostre parti) fa propria la convinzione che si tratti di una vera e propria sciagura, considerando la perdita di produzione agricola che ne è seguita e la devastazione del paesaggio. È poi ampiamente condivisibile la tesi di molti agronomi, per la quale Xylella si è abbattuta su un’agricoltura caratterizzata da forte incuria per gli alberi e per il territorio. A ben vedere, si può sostenere una posizione apparentemente provocatoria, secondo la quale – come per tutte le crisi, del resto – anche quella dell’agricoltura pugliese è da considerarsi un’opportunità. L’ulivo secolare, da tempo, svolgeva sempre più la funzione di valorizzazione del paesaggio, più per fini turistici che realmente produttivi. Xylella era ed è da leggere come opportunità per due ragioni. In primo luogo, la produzione di ulivo, per molti decenni, è stata una monocultura locale, con tutti i problemi che la scommessa su una sola produzione può dare, in primis l’elevato rischio connesso alla modifica della domanda internazionale. In secondo luogo, l’esistenza di un’ampia dotazione di uliveti da coltivare ha tenuto per molti anni queste terre in condizioni di povertà, favorendo una distribuzione del reddito fortemente sperequata a favore della rendita fondiaria. Una forte vocazione agricola tiene, infatti, bassi i margini di profitto e, soprattutto, connota un assetto sociale basato sul parassitismo dei proprietari o sulla piccola proprietà fondiaria. A ciò si aggiunge che le condizioni di vita dei contadini pugliesi sono state sempre ai limiti della sussistenza con profonda e diffusa violazione dei diritti, impedendo, di fatto, lo sviluppo di una forma mentis moderna, orientata alla crescita della produttività e all’innovazione nei settori trainanti dello sviluppo capitalistico, tipicamente l’industria e la finanza. La crisi Xylella avrebbe obbligato – e tuttora obbliga – a una riconversione produttiva. Sperabilmente superando la vocazione esclusivamente o prevalentemente agricola del Salento e del resto della Puglia. È ben noto infatti che, negli ultimi decenni, l’incidenza dell’agricoltura sul Pil, nelle economie mature, si è drasticamente ridotta, soprattutto a seguito della rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie. Ed è ben noto che, negli scambi internazionali, una forte specializzazione agricola danneggia chi la persegue. Ciò per un meccanismo che si chiama lo scambio ineguale. Le periferie dello sviluppo capitalistico, infatti, sono normalmente caratterizzate (come lo era la Puglia pre-2013) da vocazione all’agricoltura con appezzamenti di terra molto piccoli, ad alta intensità di lavoro e a bassissimo contenuto innovativo. Si registra anche il problema del ricambio generazionale, laddove i giovani tendono a non accettare lavori faticosi nelle campagne. Lo scambio internazionale prevede l’acquisto, in quei territori, di prodotti manufatti, costruiti in forme di mercato oligopolistiche, dunque con prezzi di vendita elevati e l’esportazione di beni (tipicamente quelli agricoli e, nel nostro caso, olio, da tavola o da lampada, come accadeva nell’Ottocento) agricoli, derivanti da mercati prossimi alla concorrenza, dunque con prezzi di vendita molto bassi. In più, i bassi salari in agricoltura si traducono anche in prezzi relativi bassi, dal momento che i beni importati sono prodotti in condizioni di più elevata sindacalizzazione dei lavoratori e, dunque, in salari più alti nelle aree centrali. Dunque, il commercio internazionale impoverisce i Paesi con produzioni tradizionali e, in questa lettura, ha contribuito a mantenere relativamente poveri il Salento rispetto ad altre opzioni possibili. Ciò appunto per un meccanismo che prevede l’importazione di beni industriali a prezzi elevati e le esportazioni di olio e prodotti agricoli a prezzi bassi.

Una vicenda che ha colpito e distrutto un paesaggio che era diventato il simbolo della Regione Puglia e che richiama la catastrofe dovuta alla tempesta Vaia, evento climatico estremo che, nel 2018, in Triveneto, ha distrutto 14 milioni di alberi, faggi, abeti bianchi e rossi, o la tanto recente quanto dimenticata alluvione della Romagna… Ma il paesaggio, specchio fedele della società che lo produce (Salvatore Settis) non è solo un bel panorama, è la storia che continua a farsi, giorno dopo giorno e, così’ facendo, garantisce un presente e un futuro. Un evento luttuoso, paragonabile all’effetto, anche psicologico, prodotto da una amputazione (Daniele Rielli), per elaborare il quale basteranno piani e iniziative del settore agricolo?

Stefano Martella

L’unico modo per elaborare il lutto è immaginarsi capaci di risorgere dalle proprie ceneri, come la fenice, l’uccello sacro agli antichi egizi. Immaginarsi capaci di rigenerarsi in altre forme. È già accaduto nella storia silvo-pastorale del Salento quando i boschi di querce furono trasformati in uliveti, funzionali all’imponente economia dell’olio lampante. La tragedia della fine dell’uliveto monumentale deve necessariamente lasciare il passo, il prima possibile, alla grande opportunità di ritrovarsi insieme e immaginare, come comunità, una nuova pagina agricola, paesaggistica ed ecologica del Salento. Magari riscoprendo le antiche colture del territorio, come le querce, carrubi, melograni, mandorli, per realizzare un grande laboratorio di biodiversità, facendo rete per realizzare questo grande esperimento pioneristico. Dobbiamo sganciarci dalla caccia alle responsabilità, che sono ormai definite e sotto gli occhi di tutti, e immergerci in un dibattito pubblico, aperto a tutti i livelli, per ragionare insieme sul futuro di questa terra.

Con quali iniziative, pubbliche e private, si sta ricostruendo questa storia? Qual’è, se c’è, la cornice regolatoria messa in campo dalla Regione e dai Comuni?

Stefano Martella

Ci sono misure regionali volte a incentivare la riconversione olivicola e la riforestazione del territorio, ma manca un piano strategico con una visione complessiva. Nel Salento non c’è da rigenerare qualche ettaro ma una intera provincia, quasi due se comprendiamo anche la parte a sud di Brindisi. Mi tornano in mente le potenti immagini del film di Roberto Rossellini, “Germania anno zero”, in cui il giovane protagonista, il piccolo Edmund, si aggira tra le macerie di una Berlino rasa al suolo dalla seconda guerra mondiale. Ecco, oggi chi attraversa le strade del Salento si aggira intorno a macerie paesaggistiche, ecologiche, ed è impensabile pensare di ricostruire con qualche intervento o con la buona volontà di qualche associazione. Serve un piano strutturale, anche perché la riforestazione del Salento si inserisce all’interno di altre due grandi sfide: quella del riscaldamento globale e quella del depauperamento delle risorse idriche. È necessario un coordinamento, una cabina di regia e il coinvolgimento della comunità, che deve sentirsi investita in una vera e propria missione.

“Nell’insieme – così descrive il Salento Guido Piovene nel suo Viaggio in Italia del 1957 – è ancora una terra appartata e statica, in cui la gente è dedita all’agricoltura o sogna l’impiego statale. Ma forse a cagione di questo, il Salento è incantevole. Attraversato il Mezzogiorno, oggi così schiumoso e rumoroso di problemi attuali, si passa per così dire, al di là, in una zona di silenzio, si riprende distanza, si ritrova (ancora per poco) un’esistenza misurata su diverso metro. Non è il mondo di ieri, ma non è ancora il mondo di oggi”… E’ ancora attuale questa descrizione del Salento?

Stefano Martella

È senz’altro attuale quando parla di una terra meravigliosa e statica allo stesso tempo. C’è spesso una incapacità di reazione ai cambiamenti, alle evoluzioni. Prendiamo il turismo, su cui spesso è appiattito il dibattito. Una bolla, che però ci permette di fare un ragionamento grandangolare su più livelli. Questo territorio si è trovato a essere meta di turismo, di massa e internazionale, per più ragioni ma adesso vive una fase di flessione. Cosa sta portando le persone a scegliere altre mete? A rischio di sembrare estremamente sintetico, credo che moltissime persone abbiano in passato scelto il Salento per tre ragioni: la bellezza del mare, il paesaggio della campagna meridionale e degli uliveti secolari, il fascino dei borghi antichi. Sul primo punto, il mare è sempre più ostaggio di balneari che vivono di rendita su un bene demaniale, privi di senso imprenditoriale e che stanno imponendo prezzi sempre più elevati. D’altro canto le spiagge pubbliche sono poche, con scarsi servizi e i Comuni latitano nell’adozione dei Piani delle Coste. Spostiamoci nell’entroterra, dentro quello che resta delle campagne. Il disseccamento degli ulivi ha polverizzato il brand dell’uliveto millenario, ha reso i terreni brulli e abbandonati, preda degli incendi. Guidare in alcune strade del Salento è come addentrarsi in una pellicola post-apocalittica. Campagne annerite, con i corpi degli alberi riversi e ancora fumanti e il cielo costellato di colonne di fumo. Questo scenario incide inevitabilmente sulla scelta di una persona di tornare o meno in un luogo per passare le proprie vacanze, o di consigliarlo a qualcuno. Rimane il fascino dei borghi antichi, su cui si è lavorato bene per promuovere in chiave culturale un turismo più rispettoso dei beni del territorio, per una domanda che venga stimolata da un’offerta altrettanto attenta. Tuttavia, questi borghi, soprattutto nell’entroterra, sono scarsamente raggiungibili con mezzi pubblici. Il trasporto pubblico, verso le località marine e non solo, è ancora affidato a un trasporto su gomma, in spregio alla sostenibilità ambientale, nonostante il territorio abbia una infrastruttura ferroviaria capillare ma che non è ancora in grado di sfruttare. Mare, paesaggio e borghi sono i tre elementi peculiari da cui ripartire per rilanciare il Salento verso il futuro.

A proposito di ulivi e borghi, lancio una suggestione. È con l’olio lampante che il Salento uscì, per la prima volta, dai suoi confini. È con l’olio che il Salento entrò nel mondo, esportando il proprio oro liquido ovunque. Nel 1880 in Terra d’Otranto funzionavano a pieno regime millesettecento frantoi, quasi tutti ipogei, e il centro con la maggiore concentrazione era Gallipoli. Nel ventre della terra pulsava un’altra città, sommersa da sontuosi palazzi, un’intricata selva di grotte abitate dagli uomini, oscura e fitta come un formicaio. Sul catasto di Gallipoli si contano oggi trentacinque frantoi ipogei ma, nel 1660, erano centocinquanta. Una storia sulla quale è calato l’oblio, una rimozione. Eppure è un pezzo cruciale di storia del territorio. Se la vicenda verrà letta come un’opportunità si potrà riprendere la storia di un passato rimosso e reinterpretarla, con una nuova e più aggiornata narrazione, che includa la ricchezza dei centri storici dei borghi e dei palazzi baronali realizzati con i proventi del latifondo, di chi godeva della ricchezza dell’olio lampante.

Di fronte a questo fenomeno il Salento vive una fase di profonda transizione, nel vortice di una trasformazione, invero già iniziata con caratteri di evidenza con i primi anni del terzo millennio e dovuta, principalmente, al turismo di massa che ha reso una terra periferica, mal collegata al resto del Paese, e non sempre in linea con la modernità, al centro di un’attenzione mediatica anche internazionale per le sue bellezze naturalistiche e i beni culturali, per il barocco e i borghi, per il Festival della Taranta, non ultimo per un modo di porsi “lento” del salentino che, forse proprio per questo suo essere lontano da una certa modernità delle relazioni tra le persone, ha attirato e attira milioni di turisti e, fatto non secondario, di grandi investitori stranieri.

Non è questo un “brand” che ha un costo, e che deriva, anche, da una certa inefficienza del settore pubblico e privato, dove sembra prevalere una economia sommersa, molto spesso basata sullo scambio di prestazioni e che non consente di produrre ricchezza e sviluppo strutturale misurabile?

Il turismo non andrebbe accompagnato da processi di rigenerazione, urbana o rurale che sia, per non lasciare sostanzialmente isolati dal contesto socio economico gli investimenti nel settore, per promuovere, secondo le logiche delle “periferie competitive”, l’attivazione di risorse pubbliche e private, per far convergere su obiettivi comuni, e che si sviluppino dal basso, investimenti pubblici e privati in grado di produrre valore sul territorio, non ultimo quelli generati dalla formazione e dalla cultura dei servizi?

Nadia Bray

Il turismo andrebbe certamente accompagnato da processi di rigenerazione, urbana o rurale. Processi di rigenerazione che già solo per essere definiti in modo serio e profondo, richiederebbero di prendere le mosse da una concreta analisi dei bisogni delle comunità. Esistono soluzioni che si possano definire tali, a problemi che non si sono ancora decifrati e definiti? La pianificazione centralizzata di obiettivi strategici, definiti dall’alto, non somiglia ad un processo di esportazione della democrazia? Non comporta l’induzione di bisogni, stabiliti a tavolino, responsabili di coprire la coscienza dei bisogni reali di un territorio. Il processo centralizzato, nel quale un piano strategico fissa obiettivi e definisce tappe e normative per realizzarli, ha certamente il vantaggio di poter essere perseguibile, almeno idealmente, in maniera rapida ed ordinata. È anche efficace? La risposta a questa domanda dipende dal modello di sviluppo sul quale l’efficacia si misura. Nel caso della pianificazione centralizzata di obiettivi strategici, l’efficacia è a mio parere autoreferenziale: previamente individuati alcuni obiettivi, che così vengono fatti coincidere, tautologicamente, con i bisogni del territorio, ogni soluzione è efficace se conduce all’obiettivo. Il problema sta tuttavia a monte: gli obiettivi dei vari piani strategici corrispondono a soluzioni di bisogni reali? È la parte più importante della ricerca che manca probabilmente e si comprende bene perché: è un processo lungo e faticoso quello che conduce alla conoscenza dei bisogni di un territorio. Equivale al momento dell’ascolto in una relazione umana, un momento in cui non si conosce l’altro e magari non si sa neppure bene cosa chiedergli. Pensiamo agli immigrati. Siamo sicuri che un obiettivo sia mandarli a scuola ad imparare la cultura del paese che li ospita? In parte certamente sì e non c’è bisogno di argomentare a favore di questa posizione. In parte, ci siamo mai chiesti se gli immigrati, per esempio, in particolare, i bambini degli immigrati, non abbiano invece bisogno di studiare per conservare le loro radici? La gratitudine che pretendiamo, in cambio dell’accoglienza che li abbiamo rivolti, è tale che chiediamo loro di dimenticare chi sono? La loro religione, la loro lingua, la storia del paese dal quale provengono, le loro tradizioni. Tutta memoria affidata all’educazione spontanea interna alla loro famiglia. Un processo di conservazione della memoria che, in assenza di corrispondenti strategie di sostegno culturale, non può che avere breve durata e che, a mio parere, è capace di condurre a due esiti opposti: la ghettizzazione o l’omologazione. È questo che ci accade ogni volta che adottiamo misure di pianificazione, indipendenti dai bisogni reali. Anche noi, nel Salento, crediamo di diventare più Europei, scappando alle nostre radici. Ed è proprio per questo che un’Europa non la rendiamo possibile, perché l’Europa stessa, per vocazione, si dà dentro la diversità delle identità. E forse, andrebbe sottolineato, che dei valori europei, capaci di conciliare le diversità, proprio il Mediterraneo, al quale il nostro Salento appartiene, è la culla.

Partire dal basso e dalle periferie, portare il centro nelle periferie a me sembra l’unica strada per una politica efficace. Il bisogno di relazione è il bisogno primario di un essere umano, in qualsiasi luogo della terra egli abiti. Una relazione è possibile laddove ciascuno dei contraenti del rapporto ha un’idea di se stesso, da quella prende le mosse per ascoltare l’altro. Avere un’idea di se stessi, ciò che in generale, si suole chiamare identità, è importantissimo. Senza un’identità, dalla quale partire e da anche trasformare, non ci sono le condizioni per sviluppare fiducia nella relazione. L’altro è un estraneo dal quale devo difendere un me che non conosco. Il bisogno di sicurezza prende allora il sopravvento sul bisogno di relazione. Una paura soffoca un bisogno e introduce a percorsi che deviano completamente dalla via che ci renderebbe uomini e cittadini liberi e felici.

Ogni tipo di pianificazione dovrebbe partire dal misurarsi con le condizioni di possibilità del bisogno di relazione dell’uomo. Se viene meno a questa verifica di se stessa, ogni strategia politica consiste in surrogati dell’azione che gli competerebbe: si traduce nel rinvenimento di rimedi ai mali che essa stessa induce, quando non consiste nell’ancor più derisibile soddisfazione dei capricci dei votanti. Quali indicazioni operative, se mai fosse possibile suggerirne qualcuna in questa sede? Innanzitutto, le scuole hanno un ruolo importantissimo come partners politici: nella scuola si forma la coscienza civica di un popolo. È necessario che si studi la storia e la cultura mondiale, certamente, come certamente quella europea. È necessario tuttavia che i programmi ministeriali siano affiancati da percorsi che prevedano la puntuale ricostruzione delle radici storiche e culturali del territorio in cui si abita. Accanto a tali percorsi didattici, sarebbe opportuno proporre delle iniziative capaci di coinvolgere un pubblico adulto e intergenerazionale, nel quale tradizioni, giochi, dialetti, canti, musiche, storie collegate con l’abitare i luoghi siano costruite insieme ai partecipanti, ai fini di far rivivere la memoria di identità altrimenti destinate a scomparire. È necessario insomma, partire dai valori, per ricreare comunità.

Non solo. È necessario portare il centro nelle periferie. Le periferie ospitano ipermercati, spazi industriali e si pongono così, spesso, al servizio dell’intera città. Nelle periferie, tuttavia, servono teatri, capaci di attrarre gli abitanti del centro, come accade nel virtuoso caso di Borgo Pace, sede dei Cantieri Teatrali Koreja; servono spazi pubblici che siano sede di attività culturali, di rilevanza comunale e non solo, quando anche ci fossero, destinati ad autonome iniziative delle periferie. Serve insomma contaminazione. Abbattere le difese, sviluppare la forza di un’identità individuale e collettiva, è il primo motore per pensare in modo serio a qualcosa che si voglia veramente chiamare rigenerazione urbana.

In Sardegna, cinquant’anni fa, è stato creato a tavolino il brand della Costa Smeralda, con architetture in stile finto mediterraneo e con turisti extra lusso diventati, ormai, oggetto morboso di un turismo per “andare a vedere” il lusso degli abitanti di un enclave (Porto Cervo). Questo non è accaduto in Salento…

Guglielmo Forges Davanzati

Negli ultimi venti anni, la Puglia – e ancora più il Salento – ha accresciuto la sua dipendenza dal settore turistico più del resto del Paese: l’incidenza del turismo nella regione, nel periodo compreso fra il 1995 e il 2017, è raddoppiata, raggiungendo il 4.2 per cento, a fronte di ciò che è accaduto nel resto d’Italia, dove la crescita del settore è stata di due terzi più bassa. Su fonte Unioncamere, l’offerta turistica della regione Puglia è caratterizzata da una base imprenditoriale che conta 35.501 imprese registrate al IV trimestre 2021; valore pari al 5,6 per cento della filiera turistica nazionale e che conferma l’incidenza rispetto agli anni passati. In termini di addetti il settore turistico regionale conta poco più di 142 mila unità, pari al 5,4 per cento del totale nazionale. Ciò nonostante, per numerosità di presenze, la nostra regione non è fra le prime in Italia, superata di gran lunga da destinazioni storiche, rispetto alle quali vi è ampia distanza (per esempio, la riviera romagnola).

La crescita del settore turistico è avvenuta di pari passo con la riduzione dell’incidenza dell’industria manifatturiera nella regione, che comunque resta la regione più industrializzata del Mezzogiorno e con l’aumento delle diseguaglianze della distribuzione del reddito. Nel periodo considerato, la quota di valore aggiunto dell’industria manifatturiera si è ridotta del 2 per cento circa (in linea con la tendenza nazionale), raggiungendo il 10.2 per cento. Il valore aggiunto, in particolare, è diminuito nei settori del tessile, dell’abbigliamento, della metallurgia – quest’ultima per effetto della crisi dell’Ilva – della fabbricazione di materie plastiche e dei mobili. Si è registrata la tenuta del settore alimentare. Il turismo contribuisce ad accrescere le diseguaglianze distributive – molto accentuate in Puglia e nel Salento e più elevate rispetto al Nord – soprattutto per il tramite della gestione dei flussi in arrivo da parte di B&B, di proprietari di strutture di accoglienza, di svago e di ristorazione di proprietà di famiglie ricche, che di turismo si arricchiscono ( questi i risultati di una ricerca sul turismo nel Salento condotta da me con altri autori, Colacchio, Scardino, Sergio, Stasi, Suppa, recentemente pubblicata sulla rivista scientifica “Economia&Politica”).

In un recente convegno internazionale, Colacchio et al. (2023) hanno presentato i risultati preliminari di una ricerca che si focalizza sul nesso fra turismo e sviluppo locale nella provincia di Lecce, prendendo in considerazione, a livello comunale (91 comuni della provincia), i dati (su fonte Istat ed elaborati dall’Osservatorio Economico Aforisma) relativi al PIL pro-capite, agli arrivi e alle presenze turistiche, su un periodo di tempo che va dal 2011 al 2021. La metodologia utilizzata dagli autori è un Panel Var, che è una combinazione di un’analisi panel dinamica con un modello autoregressivo vettoriale, sulle linee di quanto fatto – con riferimento però all’intero Paese e ad alcuni cluster subnazionali — da Colacchio e Vergori (2022, 2023). Le principali conclusioni dell’analisi di Colacchio et al. (2023) si possono riassumere nell’evidenza che per la provincia di Lecce sembrerebbe essere confermata la cosiddetta Economic-Driven Tourism Growth (EDTG) ipotesi, che prevede la presenza di un nesso di causalità unidirezionale che va dal tasso di crescita del PIL all’espansione del settore turistico, mentre gli autori non hanno trovato alcuna evidenza dell’esistenza di un nesso di causalità opposto, che vada cioè dall’espansione del settore turistico alla crescita economica tout court (quest’ultimo nesso di causalità è conosciuto in letteratura come la Tourism-Led Economic Growth — TLEG — ipotesi). In particolare, gli autori hanno trovato delle stime significative – positive e di magnitudine rilevante – soltanto per i parametri che legano i passati valori del tasso di crescita del PIL pro-capite ai valori correnti dei tassi di crescita degli arrivi e delle presenze turistiche, risultanza che implica che un aumento del PIL pro-capite sembra essere una precondizione, per i comuni della provincia di Lecce, per un’espansione del settore turistico. Al contrario, come dicevamo, stando alle stime trovate dagli autori, variazioni nella crescita del settore turistico non paiono influenzare in alcun modo i futuri valore del tasso di crescita del PIL pro-capite.

Tra le possibili spiegazioni di questi risultati, ci limitiamo ed elencare i seguenti punti:

1) In presenza di un marcato processo di deindustrializzazione, la specializzazione nel settore turistico – che è un settore ancora notoriamente caratterizzato da una bassa produttività del lavoro e che soffre inoltre di un’elevata stagionalità – può provocare una diminuzione della domanda di skilled labor, accentuando i flussi migratori di forza lavoro maggiormente specializzata e quindi riducendo in generale la produttività del lavoro. Nel confronto fra la dinamica del valore aggiunto per unità di lavoro fra settori produttivi emerge che la produttività del lavoro nel turismo pugliese è sostanzialmente stagnante e che è notevolmente più bassa di quella del settore manifatturiero. In più, la differenza fra gli andamenti del valore aggiunto per lavoratore nei due settori è crescente negli anni.

2) Legato a quanto detto sopra, la crescita continua che si è registrata nel settore turistico negli ultimi 15 anni può aver provocato una sorta di Dutch Disease, con un trasferimento di fattori produttivi da settori a più alta produttività del lavoro verso l’offerta di servizi turistici, caratterizzati da una produttività del lavoro, come abbiamo detto, più contenuta. Queste dinamiche sono state accentuate dalla stagnazione economica — a partire almeno dal 2009 – che ha visto il settore turistico giocare il ruolo di “cuscinetto” per il reimpiego di lavoratori espulsi dal settore primario e secondario dell’economia (cfr. Colacchio e Vergori, 2022). Ad esempio, nella provincia di Lecce questo è avvenuto anche come conseguenza dell’espulsione dei contadini dalla terra devastata dalla Xylella (una sorta di accumulazione originaria turistica) nella conduzione di lidi balneari e di ristorazione con bassa qualità dell’offerta.

3) La crescita dell’incidenza di flussi turistici non registrati — nella forma di case e appartamenti non censiti dagli enti di controllo — con il connesso aumento dell’occupazione irregolare, delle attività sommerse e del lavoro nero, ecc. — fenomeni questi che hanno accompagnato l’espansione del settore turistico – ha sicuramente contribuito ad impedire lo sviluppo di un’offerta di servizi a più alto valore aggiunto, contribuendo quindi ad abbassare ulteriormente la produttività del lavoro nel settore turistico

Conviene inoltre aggiungere che è stato statisticamente rilevato che gli afflussi turistici in loco costituiscono un afflusso di liquidità di breve periodo e stagionale e creano una forte dipendenza dai mercati esteri o nazionali. Ciò sia con riferimento alla volatilità dei redditi dei potenziali turisti, sia con riferimento alla mutevolezza delle preferenze. Inoltre, espongono Lecce e provincia a una forte concorrenza con altri paesi periferici, con particolare riguardo (negli anni più recenti) a Grecia e Albania. In più, si tratta prevalentemente di un turismo povero, che solo in rare occasioni intercetta visitatori con redditi elevati. Nella provincia di Lecce, al 2022, esistono solo 12 strutture alberghiere a 5 stelle (su un totale di 3.122 hotel), con complessivi 706 posti, a fronte di 137 alberghi a 3 stelle e di ben 10.021 stanze per questa fascia.

Conclusioni, con alcune domande per una seconda parte della conversazione.

Ma a quale modello di sviluppo fa riferimento il Salento? Il tema della rigenerazione trattato nelle pratiche di governo e di amministrazione, lo è per lo più come “trasformazione materiale” di uno spazio, come riqualificazione di edifici, di un’area, di parti del territorio fisico. Quando, piuttosto, richiederebbe un approccio al tessuto urbano, o rurale che sia, che metta insieme profili economici e sociali, giuridici, destinazioni urbanistiche, effetti reali, impatti nell’immediato e duraturi. Che non si limiti a registrare la crisi del settore primario conclamata con la Xylella o quella della manifattura, ma accompagni lo sviluppo partendo dalla promozione di momenti di consapevolezza.

Una periferia che costruisca un disegno condiviso, un piano basato su relazioni di valore per realizzare una visione di sviluppo con la collaborazione tra pubbliche amministrazioni, università e ricerca, imprenditorialità diffusa, finanza locale, quali componenti essenziali di un percorso di rigenerazione. “Non cercare metodi già pronti che si adattino a ciascuna occasione”, ci ricorda Grotowsky, invitandoci a pensare e a promuovere attraverso progetti, un modo nuovo di vivere nell’ambiente e nel paesaggio……..

“Il concetto di base è il litorale, cioè la scoperta che il mare genera profitto. Urbanisticamente significa velocità di costruzione e calcestruzzo, il concetto di villeggiatura aggiornata al capitalismo: non la villa, ma la palazzina, non pochi, pallidi e vestiti bene, ma tutti vestiti uguali, abbronzati secondo quanto concesso dalla melanina”. Così Andrea Bajani racconta il boom edilizio degli anni ‘60 e ‘70 e il pensiero corre alle coste cementificate senza criterio e prive di opere di urbanizzazione.

Quali sono gli strumenti utilizzabili per migliorare quelle parti di territorio così’ compromesse dagli abusi edilizi, dall’assenza di pianificazione, da carenti servizi di urbanizzazione e che continuano a compromettere la qualità del paesaggio?

Se “l’architettura non si dà come mero involucro, e l’arte non si mostra come decalcomania ma come pietra d’inciampo che apre ad uno sguardo sul presente, interrogativo e critico” ( Vincenzo Trione), perchè non usare la crisi causata dalla Xylella, e le ferite impresse al territorio, come un potente dispositivo per attivare iniziative per promuovere un modello di sviluppo sostenibile (es. una rete di piste ciclabili integrate e panoramiche come accade nella Regione TAA)?

E’ pensabile, e realizzabile, prima che investitori stranieri li rendano resort di lusso e che il settore si saturi come accaduto in Valle d’Itria, la trasformazione di un Palazzo storico, o di una Masseria fortificata, in un Museo-centro di Documentazione e ricerca che racconti, attraverso testimonianze anche fotografiche, la vicenda della Xylella e degli ulivi monumentali e che diventi progetto di valorizzazione didattica delle ulivete, facendo uso delle linee guida del DM 26 febbraio 2002 che mettono insieme olio di oliva e turismo culturale, creando un contesto e un luogo che possa essere centro propulsore di azioni volte a stimolare un approccio integrato generatore di valori per il territorio e dove possano confluire investimenti pubblici e privati?

Tutto ciò a cento anni esatti dalla legge n.778 dell’11 giugno del 1920 con la quale, su iniziativa di Benedetto Croce, e con la mobilitazione di intellettuali e studiosi di molteplici discipline, si introdusse la tutela delle “bellezze naturali” e degli “immobili di particolare interesse storico”, poi confluite, con la riforma costituzionale del 2022, nelle nozioni di paesaggio, ambiente, biodiversità e nell’interesse delle future generazioni (art 9).

…. Vittorio Bodini del 1947.. nelle sue Foglie di tabacco…“tu non conosci il Sud/le case di calce da cui uscivamo al sole/come numeri dalla faccia di un dado”……..Forse, e a costo di apparire dissacranti, con le immagini anacronistiche degli ulivi secolari che vivono in noi, si può dire che anche nella sua poesia il Salento richiederebbe una nuova e più visibile narrazione?

Enrico Conte

Redazione di Trieste

de “Il Pensiero Mediterraneo”