“Gioacchino Murat e il pirata Barbarà”, un racconto di Vincenzo Fiaschitello. Terza e ultima parte.

GINEVRA Sforza un libro di Giovanni Fiaschitello

di Vincenzo Fiaschitello

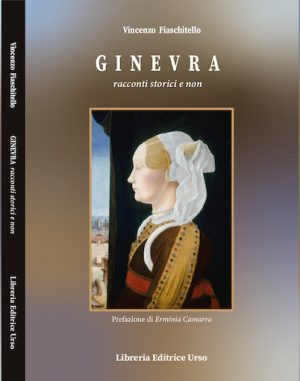

“Gioacchino Murat e il pirata Barbarà” è un racconto tratto dal libro di Vincenzo Fiaschitello Ginevra racconti storici e non, Libreria Editrice Urso, 2021, pp. 83-124.

Per leggere la recensione del libro a cura di Serena Rossi, clicca QUI

Per leggere la prima parte del racconto, clicca QUI

Per leggere la seconda parte del racconto, clicca QUI

Gli veniva in mente che prima dell’avventura rivoluzionaria, prima di immergersi in quella ideologia illuministica del deismo, della religione civile e del laicismo, egli a Cahors era stato un seminarista, a un passo dall’intraprendere la carriera ecclesiastica, come del resto desiderava la sua famiglia. Poi la ribellione, certe letture proibite come le opere di J.J. Rousseau, dal Contratto sociale all’ Emilio, dove aveva trovato la Professione di fede del vicario savoiardo, che lo avevano predisposto alla accettazione dei principi fondamentali della democrazia, nata dalla Rivoluzione del 1789 e con essa quella avversione alla Chiesa cattolica, al rifiuto dei suoi dogmi, fino al rigetto dello stesso calendario, tanto che per lui il 18 brumaio, giorno del colpo di stato di Napoleone, era rimasta la data della sua ascesa verso la gloria militare.

Dunque al tempo degli studi di Cahors, Gioacchino aveva a lungo ascoltato i suoi maestri parlare della morte, dell’anima immortale, degli errori degli antichi filosofi attorno a questi argomenti. Ma ora come era diverso! Non era come prima di iniziare una carica di cavalleria. Potevi o non potevi morire. Là in quella cella invece la morte era soltanto in attesa di agguantarlo. Magari se ne stava appena nascosta dietro la tenda, dove era poggiato un lurido bugliolo, pronta a venir fuori. Ma, diceva a se stesso, è meglio tenerli nascosti questi pensieri; l’anima razionale li sommuove, li trascina ora di qua ora di là, vi ritorna sopra, si sforza di coprirli, li riapre, li rimodella e così li domina, li raffrena, li riveste di stoffa pregiata. E’ meglio che non vengano portati a conoscenza dell’anima sensitiva: la carne, si sa, è debole, incline alla vigliaccheria, potrebbe farsi prendere dal panico, gridare, imprecare. E’ risaputa la sua avidità di restare attaccata al mondo: conosco bene il suo compiacimento nello sciocco orgoglio di credere di possedere grandi meriti per restarvi. Sì, sì, me ne starò in silenzio. Non farò trapelare nulla su come realmente volgano gli eventi. Ma, infine se non quella carnale, questa mia anima razionale sopravvivrà dopo la mia morte? Resterà come un soffio diffuso entro tutte le cose del mondo? E’ strano come la vita agli occhi di un uomo che sta per lasciarla sembra davvero molto simile a un sogno. Sembra avere la stessa sostanza instabile, senza tempo né luogo, ombra impalpabile, sfuggente, incolore. E in quel momento gli parve di vedere passare accanto a lui l’ombra di un ragazzo. Non capiva se si fosse appisolato e stesse sognando o se fosse ancora veramente sveglio. Ma che ragazzo strano era! Sorrideva e lo guardava con aria interrogativa. Credeva di conoscerlo, quei capelli, quegli occhi, quel viso sorridente e intelligente. Lo riconobbe, infine. Era Achille, il suo primogenito, quindicenne, il suo seme che attraverso un percorso misterioso nei labirinti oscuri della carne, era venuto crescendo come l’acqua di un fiume alimentato da tanti ruscelli ed era sfociato nel mare dell’essere in attesa di raccogliere la sua eredità, il trono di un regno che lui, suo padre, gli aveva preparato.

Ma quale eredità, Achille, figlio mio! Vedi non ho più niente, mi hanno spogliato di tutto, hanno inferto ignobili ferite al mio corpo; quasi certamente mi condanneranno a morire tra queste antiche mura. Posso lasciarti soltanto il ricordo della mia morte onorata, il mio orgoglio di combattente per la libertà e per la giustizia.

Aprì gli occhi e sentì nello stesso istante la sua voce che diceva “per la libertà e per la giustizia”.

“Oh, soggiunse con voce commossa Gioacchino, stavo sognando!”

Ma gli venne voglia lo stesso di piangere.

Sogno o allucinazione, che cosa cambiava? Era il suo ragazzo che alla sua età avrebbe tutto capito e sofferto per il padre sfortunato, ingiustamente ucciso.

Con la sua pallida luce la luna illuminava sinistramente la cella, quando Gioacchino sentì un rumore di ferraglia, una chiave infilata nella toppa e il cigolio pesante della porta che si apriva. Un uomo dalla corporatura gigantesca si chinò per passare e fece il suo ingresso nella cella.

-“Generale Murat, disse, non ho avuto occasione di conoscerla personalmente, ma ho visto più volte la sua immagine. Sono il generale Vito Nunziante. Mi dispiace per l’ora tarda e per il luogo nel quale è stato rinchiuso”.

-“Non importa, generale, come vede ero sveglio”. Tirò fuori il suo orologio: segnava le due.

Nunziante, sensibile e umano, si rammaricò per il trattamento riservatogli dal rozzo capitano Trentacapilli e per le tristi circostanze dell’arresto. Poi gli riferì quali fossero i suoi obblighi di comandante della divisione delle Calabrie, cioè di informare la corte di Napoli e di chiedere istruzioni.

-“Non si faccia illusioni, generale. Immagino già quali potranno essere le istruzioni che le arriveranno da Napoli. Tuttavia voglio fare ancora un tentativo: scriverò una lettera al re Ferdinando, spiegando che le mie intenzioni dello sbarco in questa terra di Pizzo Calabro non avevano certo lo scopo di riprendermi il regno, ma di rifornirmi di viveri e di noleggiare un veliero per raggiungere la mia famiglia a Trieste. Ho impedito alla mia scorta di usare le armi per difendermi, nonostante fossi stato attaccato, proprio perché ho voluto evitare dolorose fratture nella vita civile.”

Il generale Nunziante promise che, appena avuta la lettera, avrebbe provveduto a farla recapitare al più presto per mezzo di staffetta.

Non era ancora spuntata l’alba che già un vocio, un continuo rumoreggiare saliva dalle strade e dalla piazza, segno che più persone si stavano ammassando attorno al castello. Il generale Nunziante, informato da una delle guardie che aveva udito qualcuno gridare tra la folla che bisognava dare l’assalto al castello e fare subito giustizia con le proprie mani, si affrettò a mandare un messaggio al capitano Stratti, ordinandogli di intervenire urgentemente con i suoi uomini per disperdere quella plebaglia.

Tornata la calma, Nunziante volle andare a trovare Murat un po’per rassicurarlo e un po’ per chiedergli che cosa gli servisse.

-“Generale, spero che abbiate riposato per qualche ora. Sono venuto per informarla che ho incaricato due miei ufficiali di fare una inchiesta e presentarmi una formale relazione perché intendo assumere provvedimenti severi nei confronti del capitano Trentacapilli. Ditemi se avete bisogno di qualcosa”.

-“Grazie generale. Vi chiedo la cortesia di mandarmi un bravo sarto per cucire una nuova uniforme e di potere avere l’occorrente per un bagno”.

Nunziante mantenne la parola. Non passò un’ora che si presentarono al castello due donne: una bella giovane di una ventina di anni dagli occhi vivaci, alta, con i capelli crespi e neri e una donna piuttosto anziana, che diceva di essere la madre. Le due donne spingevano un carretto a due ruote su cui avevano caricato una cesta piena di asciugamani e lenzuoli, un grosso mastello e una decina di brocche d’acqua.

Le donne, accompagnate dalle guardie, entrarono nella cella dove stava Murat, posarono tutto per terra vicino al letto, si inchinarono e uscirono, dicendo che avrebbero aspettato fuori dietro la porta.

Dopo circa una mezz’ora, le donne, sedute su uno sgabello accanto alla porta della cella, videro arrivare il sarto che portava una grossa valigia e una borsa a tracolla che quasi toccava terra. Era un uomo grasso, basso e calvo; salutò le donne che conosceva di vista, con voce sottile, stridente.

-“Anche voi aspettate?, disse il sarto.

-“Sì, rispose la giovane, aspettiamo che il re…”.

La guardia che stava lì vicino, la interruppe bruscamente e la corresse: “il generale, vuoi dire!”

-“Oh, sì!, riprese la giovane, aspettiamo che il generale finisca di fare il bagno per ritirare le nostre cose”.

Dopo un po’ la guardia aprì lo spioncino e vedendo che il prigioniero aveva finito, disse: “Ora potete entrare!”

Le due donne avanti e il sarto dietro. Le donne raccolsero tutto quello che avevano portato, salutarono con un inchino e si avviarono verso la porta. Murat, che aveva seguito con lo sguardo le ultime movenze della ragazza, si accorse della presenza dell’uomo: “Voi siete il sarto, immagino”, disse. E senza aspettare che quello aprisse bocca, chiamò la guardia pregandola di fare rientrare la ragazza.

-“Non mi avete detto neanche il vostro nome. Come vi chiamate?”

-“Mi chiamo Rosaria”, disse la ragazza un po’ vergognosa.

-“Vi prego di restare qualche minuto perché vorrei che mi aiutaste a scegliere l’uniforme che questo signore dovrà cucirmi: la stoffa, i colori, i bottoni, le spalline. Sono sicuro che voi avete sensibilità e gusto per queste cose!”

Il sarto aprì la valigia e tirò fuori il suo bel campionario di stoffe, di bottoni, di nastri, di cinture.

-“Ecco, disse Murat, questa ragazza ti suggerirà quale uniforme vorrei per me”. Poi rivolgendosi alla giovane: “Hai certamente sognato un principe che sia venuto a prenderti a casa tua per portarti via con lui su un bel cavallo bianco. Ebbene descrivi a questo bravo artigiano l’uniforme che indossava il tuo principe e lui me ne farà una uguale!”

E al sarto che era rimasto muto per la sorpresa: “Prendi la tua matita e traccia sulla carta le forme e i colori che la ragazza ti descriverà”.

Rosaria chiuse gli occhi e in pochi minuti descrisse così bene l’uniforme del principe azzurro dei suoi sogni, che il sarto annotò i colori e disegnò una sagoma talmente precisa del personaggio, che la ragazza sgranò gli occhi per la meraviglia.

-“Sì, è proprio uguale a quello dei miei sogni!”.

Il sarto poi, volendo annotare le misure della corporatura del re, fu costretto a servirsi dello sgabello. Ma, salito con fatica a causa del suo peso, mentre si girava per lasciare quella posizione scomoda e pericolosa, scivolò e ruzzolò pesantemente sulle dure lastre di pietra squadrata, strappando una lunga risata al re e alla ragazza.

Finito il lavoro, Murat ringraziò e i due uscirono dalla cella.

Lungo la strada, Rosaria spingeva il carretto, ormai più leggero, così distrattamente che la madre la rimproverò perché la ruota destra era andata a incagliarsi entro una grossa buca.

-“Non solo, disse la donna, non mi hai voluto raccontare nulla di quel che il re ti ha detto, ma mi sembri così frastornata che nemmeno ti riconosco. Togliti di mezzo che faccio da sola!”

Diede una spinta vigorosa e il carretto riprese la marcia. La ragazza veniva dietro e guardava intorno trasognata come se vedesse per la prima volta quelle case, quella gente. La madre si fermò un momento per rispondere al saluto di una sua conoscente. Disse che tornavano dal castello dove era rinchiuso il re Murat.

“Dopo che quello l’ha trattenuta a colloquio, ecco che ora questa scema ha perso la testa. Guardala, guardala, come sembra così fuori di sé. Vuoi vedere che quel bandito di francese le ha fatto la fattura? Ora i soldi che ho ricevuto per il servizio, li dovrò consegnare alla vecchia Assunta per farle levare l’incantesimo. Ma che bel guadagno! Che bel guadagno!”

“Fatevi coraggio, comare cara, viviamo in un mondo così strano: non si fa in tempo a ricevere che già dobbiamo dare e pure con gli interessi!”

Pizzo era diventata l’ombelico del regno di Napoli. Si contavano almeno un migliaio di soldati entro il piccolo paese. Erano acquartierati dappertutto, dove era possibile disporre di un giaciglio, nelle stalle, negli androni dei palazzi (i più fortunati!), in certe capanne sparse nella valle, fino a ricoprire lo spazio della lunga spiaggia di sabbia. La gente del posto li aveva accolti con gentilezza: i soldati amoreggiavano, le donne distribuivano minestre calde, pane appena sfornato e qualche dolce rustico a certi giovanotti che potevano essere loro figli. Era tutto un fermento per le strette vie del paese, i ragazzi si divertivano a imitare i soldati che salutavano gli ufficiali, scattando in piedi e battendo i tacchi. In mezzo a tanta confusione, c’era anche chi aveva voglia di fare scherzi e di diffondere notizie false. “Mio cugino che fa il pastore sui monti ha visto un gran numero di gente armata che viene da Monteleone e ha intenzione di liberare Murat. Gridavano Viva il re Gioacchino”.

La sera di lunedì 9 ottobre 1815, re Ferdinando IV, dopo aver appreso la notizia dello sbarco di Murat a Pizzo Calabro e della sua cattura, volle recarsi al duomo per ringraziare San Gennaro per lo scampato pericolo. Al ritorno si fermò a lungo per un colloquio nell’appartamento della regina Carolina per chiedere il suo parere riguardo al destino da riservare a quel guascone di Francia, che tanti guai aveva procurato alla corona borbonica.

-“Sire, sapete bene che io odio i francesi per quel che hanno fatto alla regina Maria Antonietta, mia amatissima sorella. Non mi pare che si possa essere così indulgenti da risparmiare la vita a un rivoluzionario che con le armi in pugno ha tentato di rovesciare un potere legittimo, qual è il vostro. C’è una legge che è stata promulgata dagli stessi francesi che in casi del genere prevedono la condanna a morte. Ebbene, Maestà, servitevene! I governanti di tutta l’Europa e il popolo napoletano ve ne saranno grati”.

Ferdinando riunì i suoi ministri per assumere una decisione formale e non dare alle cancellerie d’Europa l’impressione di una vendetta personale. Alla riunione fu invitato anche un consigliere inglese che fu tra i primi sostenitori della massima pena da infliggere al napoleonide.

Fu trasmesso con urgenza un messaggio di Ferdinando al generale Nunziante con l’ordine di costituire un consiglio di guerra da lui presieduto per sentenziare la condanna a morte di Murat e di eseguirla entro un quarto d’ora dalla sentenza.

Il generale Nunziante, dopo aver letto il messaggio pervenuto tramite telegrafo, siccome il cielo per tutto il giorno era rimasto coperto, pensò che potesse contenere qualche errore. Per fugare ogni dubbio chiese conferma tramite staffetta. La conferma giunse il giorno dopo, per cui il generale si impegnò a contattare le persone designate dal re per costituire il tribunale che doveva giudicare Murat.

Nunziante nominò il capitano Starace difensore d’ufficio dell’imputato. Quando Starace comunicò la notizia a Murat, questi respinse decisamente l’idea di un processo contro di lui, perché si riteneva un prigioniero di guerra e poi perché un tribunale non aveva alcuna competenza a giudicare un re.

Gioacchino passò l’intera giornata dell’11 ottobre a scrivere lettere agli austriaci, agli inglesi e allo stesso Ferdinando IV dandogli il titolo di re e firmandosi maestà. Ma nessuna di quelle lettere ebbe risposta. Murat spiegava, come già aveva detto al generale Nunziante, che non c’era nessuna prova consistente che egli fosse sbarcato a Pizzo Calabro con l’intenzione di riprendersi il regno. Aveva con sé appena una trentina di uomini; non aveva distribuito o fatto affiggere proclami rivolti alla popolazione per ribellarsi. Era venuto semplicemente con intenti pacifici per rifornirsi, per noleggiare una nave, idonea a raggiungere la sua famiglia a Trieste.

Il giorno dopo attese invano un cenno di risposta, un’offerta generosa di protezione da parte degli austriaci o degli inglesi. Capì che non c’era più tempo per sperare in una svolta positiva in suo favore e cadde in uno stato di angoscia e di sconforto.

Nella notte Murat si svegliò continuamente. Gli tornava in mente la sanguinosissima battaglia della Moscova, dove più volte aveva rischiato di morire. Con i suoi ufficiali, dopo la terribile giornata, aveva attraversato una piccola parte dell’immensa distesa di terra e di colline:

l’artiglieria dell’uno e dell’altro esercito avevano massacrato un numero sterminato di uomini. Dappertutto giacevano cadaveri, si udivano i lamenti dei feriti e ogni tanto qualche sparo che pietosamente metteva fine alle sofferenze inimmaginabili di qualcuno. Ricordava, tuttavia, che il destino non lesinava sorprese. Dopo quello spettacolo di dolore, gustò la gloria di entrare per primo al Cremlino e di godere dell’amore della bellissima contessa Olga Muritkovaskaja. Ecco, la giovane Rosaria con lo sguardo fiero e dolce, con il portamento, la figura alta e slanciata, gli aveva ricordato la contessa, quando, fattasi sull’uscio della sua splendida dimora, invocava aiuto circondata da alcuni domestici. Lui tornava con i suoi uomini dal Cremlino e stava per rientrare al campo. Vedendo quella donna bellissima fermò il cavallo e disse ai suoi di far intervenire una squadra di soldati addetti allo spegnimento del fuoco. Tutta Mosca bruciava. I russi avevano scelto quella strategia, ritirandosi dalla città. Kutuzov aveva dato l’ordine di non lasciare nulla che potesse essere sfruttato dai francesi.

Quando il giorno dopo Murat ripassò per quella strada, si compiacque che la casa fosse stata salvata dal fuoco; disse ai suoi uomini di proseguire e sceso da cavallo andò a bussare alla porta un po’ annerita dal fumo dell’incendio. La contessa lo aveva riconosciuto guardando dalla finestra e andò ad accoglierlo personalmente. Olga parlava un ottimo francese, come osservò Murat. Parlarono a lungo, sorseggiando un buon tè caldo, nella grande sala piena di mobili eleganti, impreziositi dal diaspro, dall’avorio e dall’ebano. Dappertutto ninnoli, colonnine tortili, tappeti, quadri. Nella libreria facevano bella mostra libri dal dorso stampigliato d’oro. Due salotti con divani e comode poltrone completavano il ricco arredamento.

La contessa diceva di essere preoccupata perché da diverse settimane non aveva più ricevuto notizie dal marito, il conte Dmitrij Muritkov, al seguito delle truppe del generale Potr Konovnicyn. Mentre la contessa parlava, Murat restò affascinato dalle sue mani bianche e curate che emergevano dai polsini ricamati. Aveva un sogno che sperava si potesse realizzare dopo la guerra: visitare Parigi. Murat le parlò della bellezza di Napoli e le chiese il permesso di poter venire a trovarla nei giorni seguenti.

Per tutto il tempo che i francesi si trattennero a Mosca (circa due mesi), Murat fu un assiduo frequentatore della casa di Olga. Inutile dire che sbocciò un amore intenso e di fuoco, come era il suo carattere. E quando venne il momento della separazione, perché Napoleone si era deciso per la ritirata contro il parere dei suoi generali di svernare a Mosca, Murat espresse alla contessa tutto il suo dispiacere, assicurandole il suo eterno ricordo.

Nel corso della giornata di giovedì 12 ottobre, il generale Nunziante completò la composizione del consiglio di guerra da lui presieduto e stabilì che la riunione si tenesse la mattina seguente. Fece anche un ultimo tentativo, tramite il difensore d’ufficio, per convincere Murat a farsi interrogare. Ma quello fu irremovibile, ribadendo l’illegalità del processo e quindi di non voler essere presente.

Quel giorno il sarto gli consegnò l’uniforme, dopo aver lavorato giorno e notte, aiutato da tre donne. Murat la indossò e gli parve davvero splendida.

Verso sera pensò a Napoleone. Ricordò a se stesso che in fondo gli era rimasto fedele fino all’ultimo. Dopo la sconfitta di Lipsia si erano abbracciati e non si erano più visti. Lui era tornato a Napoli, mentre l’imperatore, che non aveva potuto impedire l’invasione della Francia da parte degli eserciti della coalizione, era stato relegato nell’isola d’Elba. E anche in occasione della fuga di Napoleone dall’isola, Murat aveva fatto la sua parte.

Un altro ultimo incontro gli venne in mente e fu preso da intensa commozione. La sconfitta di Tolentino ad opera degli austriaci gli aveva tolto ogni speranza di restare sul trono di Napoli. Ormai in fuga, fece appena in tempo ad abbracciare la regina Carolina e i quattro figli, raggiunse Ischia e da lì la Francia e poi la Corsica. Non li rivide più. Una infinita stanchezza per questo tumultuoso inseguimento del passato, lo prostrò al punto di arrecargli un sonno profondo indilazionabile.

La mattina del 13 ottobre, venerdì, si svegliò alle prime luci dell’alba. Salì sullo sgabello per guardare il mare dalla piccola finestra della cella. Cominciava a schiarire, l’azzurro del mare si confondeva in lontananza con quello del cielo. Le voci dei contadini e di qualche bracciante gli giungevano all’orecchio e, quasi invidiandoli, avrebbe voluto essere uno di loro.

Ora che sentiva vicina la sentenza, non poteva più tenerla nascosta al suo corpo. Respirava profondamente, toccava il polso e contava i suoi battiti, si stringeva i fianchi con le sue mani grandi e forti, si tastava i polpacci, il petto. Chiudeva gli occhi e immaginava come il sangue scorresse con la giusta velocità nelle sue vene. Si vide nell’istante della esecuzione piegato su se stesso, colpito al petto e il sangue fluido che gli sfuggiva dal corpo, insieme all’anima. L’orrore della morte con tutta la sua ripugnanza si presentò alla sua mente, ma anche ai suoi occhi, al suo udito, alla sua carne. Una infinità di pensieri si mescolavano a sensazioni strane, veloci e sfuggenti come lampi, mai provate prima, nemmeno nelle più dure battaglie, durante le quali non c’era tempo e modo di soffrire dolore o avere paura. Ora temeva una sorta di ammutinamento del corpo. Il suo animo era stato sempre coraggioso e lo era ancora nella presente circostanza, ma poteva ancora fidarsi del suo corpo?

Salvo per qualche breve pausa, per tutto il giorno di venerdì 13 ottobre, i membri del consiglio di guerra citarono e vagliarono le testimonianze sulla cattura dell’imputato, elencarono i reati che gli venivano contestati, fra i quali il più grave era quello di incitamento alla insurrezione per sovvertire un potere legittimo e per il quale era prevista la pena capitale, come da una legge emanata dallo stesso Murat e richiamata dal decreto del re Ferdinando IV. Solo verso sera, finalmente, il consiglio fu pronto a scrivere la sentenza di morte, sottoscritta da tutti i componenti.

Il sole era già tramontato da un pezzo, quando fu aperta la porta della cella; entrò il capitano Starace che, scuro in volto e con gli occhi lucidi, gli diede la notizia della sentenza.

-“Credetemi, Generale, ho fatto tutto ciò che era in mio potere”, disse il capitano.

-“Voi siete un soldato e certamente avete visto morire in battaglia tanti valorosi; sono sicuro che come me la morte non vi fa paura”.

Subito dopo entrò il generale Nunziante e con voce alterata per l’emozione gli lesse la sentenza, avvertendolo che sarebbe stata eseguita entro mezz’ora.

Murat restò in silenzio, girò le spalle e frugò nella tasca. Guardò l’ora e l’immagine di Carolina. Poi si voltò e lo pregò di promettergli di consegnare alla moglie la lettera che si accingeva a scrivere. Nunziante dette la sua parola e lo informò che il canonico Masdea era in attesa e lo pregava di riceverlo non appena fosse pronto.

Con la commozione del momento, Murat ricorda alla moglie e ai figli la sua innocenza, il giudizio ingiusto che subisce. Li prega di conservare la sua memoria, li benedice ed esprime tutto il suo dolore di morire lontano da loro e di lasciarli soli su una terra in mezzo a nemici e atrocità.

Poi indossò l’uniforme e fece chiamare il canonico con il quale ebbe un breve e umile colloquio.

Era dunque giunta l’ora fatale, come aveva scritto poco prima alla sua Carolina. Aveva gettato l’ancora nel mare della sua fine e commiserava la condizione del corpo: la sua volontà eroica finalmente lo aveva domato, i suoi occhi si erano rassegnati ormai alla oscurità della notte, dalla quale non sarebbe sorto il sole del 14 ottobre 1815.

Attraverso uno stretto e buio corridoio, fu condotto nel piccolo rettangolo di un cortile del castello, appena illuminato da qualche torcia. In quel minuscolo spazio si concludevano le ultime cariche di cavalleria per le immense distese di terra della Russia. Un plotone di soldati borbonici si schierò ad appena cinque o sei passi da lui. Non potevano sbagliare. Rifiutò la benda, si aprì la giubba e sporse il petto. E ricordando che nella furia della battaglia in mezzo agli scontri in cui cavalli e cavalieri cadevano nell’urto violento, stringendo la sciabola, egli aveva sempre evitato di colpire la testa del nemico morente e gli occhi che imploravano pietà, gridò forte: “Mirate al cuore, risparmiate la testa”.

Oh, la testa! la testa!

Se si presta fede alla ricostruzione degli ultimi giorni di Murat che fece lo scrittore Alessandro Dumas, dopo pochi anni da quel fatale evento, apprendiamo che Guglielmo Pepe ebbe modo di inviare la testa di Gioacchino al re Ferdinando perché la conservasse immersa nell’acquavite dentro un grosso contenitore di vetro, per smentire coloro che avrebbero potuto fantasticare su una probabile fuga. Naturalmente non c’è chi non pensa che si tratti di una lugubre leggenda!

Ma che il suo cadavere sia stato bruciato, con la conseguente dispersione delle ceneri, anziché essere stato gettato nella fossa comune della chiesa di San Giorgio, come assicurano diverse fonti, forse è una ipotesi plausibile.

Infatti, pur essendo stata ispezionata per ben tre volte nel 1899, nel 1976 e nel 2016, nella fossa comune della chiesa, non è stato possibile trovare la minima traccia del corpo. Si pensi che del problema si sono occupati anche i carabinieri del Ris per una indagine basata sul DNA. Ma ad oggi non si ha alcun riscontro positivo.

A parte il ringraziamento a San Gennaro, lo scampato pericolo procurò nell’animo di re Ferdinando IV un moto di generosità che lasciò una traccia non di poco conto. Intanto la città di Pizzo Calabro fu insignita del titolo di “Città fedelissima” e quale premio ebbe l’esenzione dalle tasse. I protagonisti del salvataggio del regno ricevettero straordinarie ricompense. Il generale Nunziante ebbe il titolo di marchese e un enorme numero di ettari di terre, in parte paludose, che poi fece bonificare. Il capitano Trentacapilli fu promosso colonnello e ricevette un premio in denaro. E in proporzione ai meriti acquisiti in occasione della cattura di Murat, tutti ottennero denaro e benefici.

La sera in cui Murat fu fucilato, la fregata inglese Bellerofonte con a bordo Napoleone, era quasi in vista dell’isola di Sant’Elena. Ma la notizia giunse all’imperatore due mesi dopo il suo arrivo. Commentando con i suoi ufficiali quel triste evento, egli si espresse con giudizi politici piuttosto duri nei confronti del cognato, criticando aspramente la decisione di aver rifiutato l’offerta di porsi sotto la protezione degli inglesi, quando ormai non avrebbe più potuto salvare il regno.

Ad ogni buon conto Napoleone non aveva ancora sperimentato la durezza del trattamento che stava alla base della protezione inglese. Significativa in tal senso fu la decisione di inviare quale governatore dell’isola il noto colonnello Lowe, già comandante della guarnigione inglese di Capri, che sconfitto da Murat dovette lasciare l’isola senza l’onore delle armi. Ora Lowe poteva vendicarsi a suo piacimento e lo fece, non risparmiando umiliazioni e privazioni a colui che ostinatamente chiamò sempre “generale” e mai “imperatore”, come invano richiesto dall’illustre prigioniero.

Col passare del tempo, cambiando il contesto storico, Pizzo Calabro e i suoi abitanti, dallo stato di gloria passarono a uno stato di vergogna per aver messo a morte un re: da città fedelissima a città regicida. Insomma ai napitini si assegnava la gogna più che la gloria per aver salvato i Borbone. Essi avevano dato un esempio così brutale della loro natura e un esempio di ignoranza, soprattutto perché Murat avrebbe potuto essere il re di tutti gli italiani, anticipando il nostro Risorgimento.

Proprio per far meglio luce sulla triste vicenda, una ventina di anni fa, Pizzo Calabro fu protagonista di un processo per verificare se era giusto che sui napitini ricadesse ancora la colpa di aver ucciso un re.

Lo svolgimento del processo storico, al quale fu data la parola a innocentisti e a colpevolisti, parteciparono storici, politici, magistrati, avvocati, giornalisti. Furono esaminati i fatti per stabilire il comportamento dei protagonisti di quegli eventi, nonché quello della folla.

Ma come sempre accade in questi casi, ciascuno restò con la propria opinione e forse la città non ha ancora smaltito il suo rimorso.

(Fine)