“Gioacchino Murat e il pirata Barbarà”, un racconto di Vincenzo Fiaschitello. Seconda parte.

GINEVRA Sforza un libro di Giovanni Fiaschitello

di Vincenzo Fiaschitello

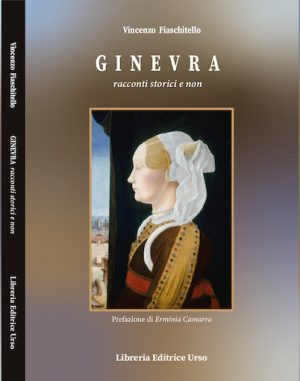

“Gioacchino Murat e il pirata Barbarà” è un racconto tratto dal libro di Vincenzo Fiaschitello Ginevra racconti storici e non, Libreria Editrice Urso, 2021, pp. 83-124.

Per leggere la recensione del libro a cura di Serena Rossi, clicca QUI

Per leggere la prima parte del racconto, clicca QUI

Al suo arrivo, la regina Carolina pur molto amareggiata per quegli eventi così terribili si mostrò ancora ottimista: “Joachim, so che tu hai fatto il tuo dovere nei confronti di Napoleone. Sei stato leale con lui e nessuno può dubitarne. Ma ora io ti dico che è giunto il momento di pensare alla nostra salvezza. Tu hai dei doveri verso di me, tua moglie, e verso i tuoi figli. Achille è un ragazzo molto sensibile e ha intuito i pericoli ai quali siamo esposti. E’ necessario che tu faccia qualche passo di avvicinamento alla politica degli austriaci. So che molti in Francia e per primo mio fratello giudicheranno questo passo come un vero tradimento, ma non è così. Doveri politici, ora, ti impongono di salvare il nostro onore e il regno di Napoli.”

Pur essendo d’accordo con quanto sosteneva Carolina, Murat era continuamente in bilico tra fedeltà a Napoleone e desiderio di agire da re in piena autonomia. Abbandonare l’imperatore nel momento della sconfitta, gli sembrava un’azione ignobile, disonorevole, ma d’altra parte difendere ad ogni costo quel regno e la sua gente che aveva imparato ad amare, era più che doveroso. Si trattava di fare una scelta. In realtà Murat, che sul campo di battaglia dimostrava tanto cuore, tanto coraggio, sul piano della strategia e della larga visione politica non ebbe uguale talento e fortuna.

Si trovò a scegliere e a non scegliere al tempo stesso, nel senso che mentre trattava con gli austriaci allo scopo di salvare il regno in vista delle decisioni del Congresso di Vienna, era pronto a correre in aiuto di Napoleone. Quando gli austriaci posero come condizione del trattato l’intervento militare del suo esercito contro Napoleone, egli si rifiutò e di fatto cadde la possibilità di salvare il regno, perché la diplomazia europea si orientò verso la restaurazione dei sovrani legittimi anteriormente alla rivoluzione francese. Lo stesso Napoleone, dopo la fuga dall’isola d’Elba, non volle accettare l’offerta di aiuto di Murat e senza di lui andò incontro al disastro di Waterloo.

Gioacchino aveva giocato la sua ultima carta, quella dell’unità d’Italia. Sollecitato dalla massoneria, dai patrioti napoletani e anche dalla stessa Carolina, aveva indirizzato agli Italiani un Proclama con cui li invitava ad arruolarsi nel suo esercito e a sollevarsi contro il dominio austriaco. La battaglia di Tolentino, purtroppo, spense questo sogno e lo stesso giorno della sconfitta, re Ferdinando rientrò in possesso del suo regno. Murat fuggì prima a Ischia, poi in Francia e infine in Corsica, sempre più isolato e depresso. Non vedrà più né Carolina, né i suoi quattro figli, portati a Trieste su una nave austriaca.

In Corsica gli giunge notizia che dopo la sconfitta di Waterloo, Napoleone, consegnatosi volontariamente agli inglesi, viene obbligato a partire per la sperduta isola di Sant’Elena sulla nave Bellerofonte, accompagnato da un ristretto seguito di ufficiali e persone di servizio. In quegli stessi giorni, Murat riceve varie visite di personaggi che gli espongono le ultime vicende, gli umori del popolo napoletano, le idee di intellettuali e patrioti, che incoraggiano a non arrendersi e ad assumere nuove positive iniziative, perché la simpatia e l’amore verso la sua persona non sono venuti meno. Poco alla volta Gioacchino sente rinascere la volontà di reagire, il coraggio di tornare all’azione e si dimostra sempre più disponibile ad organizzare una impresa che potrebbe dargli la possibilità di riprendersi il regno perduto.

-“Sire, qui in Corsica, gli dice un suo fedele ufficiale, ci sono almeno duecento giovani decisi a partecipare a una spedizione militare e ad aiutarci con entusiasmo”.

Ma durante la notte si svegliava: pensieri di sconforto si accumulavano come nere nubi foriere di tempesta. Era stato per lui una grande delusione il fatto che, dopo la fuga da Ischia e il suo sbarco in Francia, non avesse ricevuto alcuna risposta alla lettera indirizzata a Napoleone. In quella lettera, scritta in una lurida locanda di Cannes al lume di una candela, dichiarava il suo pentimento riguardo a ciò che i francesi ritenevano un suo tradimento ed era pronto ora a dare il suo contributo contro la coalizione europea.

Fuggiva dalle strade di Francia come un comune delinquente; sulla sua testa pendeva una grossa taglia, mentre tutti i nemici dei Borboni, appena catturati, venivano fucilati. Vagò a lungo per i boschi, finché gli amici lo aiutarono a imbarcarsi per la Corsica. Tra quei pensieri, l’unico che gli procurava una certa gioia e sicurezza era quello di aver rifiutato la protezione degli inglesi perché in cambio di un asilo sicuro chiedevano l’abdicazione dal regno di Napoli.

Non passava giorno che non giungessero notizie incoraggianti da Napoli affinché tentasse la riconquista del regno. Personaggi noti e sconosciuti si alternavano continuamente alla sua dimora, senza tuttavia che egli riuscisse a distinguere con certezza quali fossero veramente sinceri da alcuni altri soltanto avventurieri, millantatori, spie e traditori.

Man mano che passava il tempo, Murat si era fatto più cauto, sapeva che i Borbone e gli austriaci lo volevano definitivamente allontanare. Murat libero che si aggirava nelle vicinanze del regno di Napoli costituiva una minaccia. La sua presenza tra il popolo poteva alimentare moti insurrezionali. Pertanto lo stesso Metternich a Vienna non era tranquillo. C’erano ragioni politiche evidenti che chiedevano fermezza, decisione e ogni sforzo finanziario per tenere sotto controllo il re detronizzato. La polizia borbonica, tra le tante spie, aveva incaricato il suo migliore dipendente, il corso Ignazio Carabelli che, fingendo di dissuadere Murat dalla spedizione militare, aveva ricevuto l’incarico di annotare ogni iniziativa relativa all’impresa, circa la data, il noleggio delle imbarcazioni, il numero dei seguaci, il luogo dello sbarco e altre utili informazioni. Per essere più credibile diceva che nel caso in cui il re volesse comunque dare avvio alla spedizione, c’era un uomo che poteva senz’altro essergli utile, tra l’altro già conosciuto dal re per fedeltà e per abilità. Si trattava proprio del famoso personaggio Barbarà che aveva avuto un ruolo importante nella impresa di Capri.

Barbarà, dopo la resa degli inglesi a Capri, sospinto dal suo spirito avventuroso e abbandonato l’umile lavoro di pescatore, aveva avuto modo di farsi apprezzare per le sue ottime qualità di marinaio anche da alcuni ufficiali inglesi, i quali sperando in suoi futuri servizi, gli avevano affidato un barcone con l’incarico di portarsi in Sicilia e porsi a disposizione dei Borbone. Con la sua piccola imbarcazione, in quel periodo, si era reso molto utile navigando lungo le coste della Calabria nei pressi dello stretto di Messina per informare le truppe borboniche sui movimenti dei soldati napoletani al comando di Murat tra Scilla e Reggio. Il caso volle che incaricato di raccogliere le importanti informazioni riportate dalle sue esplorazioni marittime fosse un militare originario di Pizzo Calabro, Gregorio Trentacapilli, al comando di un drappello di sei-sette soldati borbonici.

Trentacapilli aveva seguito il suo re Ferdinando IV che si era rifugiato in Sicilia, dopo la sua cacciata da Napoli ad opera dei francesi. Si era arruolato nelle truppe borboniche come soldato semplice, ma sperava ardentemente di far carriera, perché si vantava di discendere da Anna Trentacapilli di Bisignano, erede di una famiglia ascritta sin dal 1500 al patriziato locale. Per i suoi intrighi con il maltese Barbarà e per altri piccoli meriti, fu promosso capitano e tornò a Pizzo Calabro con quel grado militare quando Ferdinando riebbe il trono di Napoli. La sua fedeltà al re Borbone non venne mai meno, anche perché nutrì un grande odio verso i francesi di Murat che gli avevano ucciso due fratelli durante la lotta al brigantaggio. In realtà non era raro trovare tra i briganti anche i patrioti che per sfuggire all’arresto si imboscavano, unendosi ai briganti. I due fratelli, fedeli alla causa dei Borbone, erano appunto nelle file dei briganti, incoraggiati e sovvenzionati dal cardinale Ruffo.

Non si hanno prove concrete di un complotto contro Murat, ma è evidente che la frequentazione di Barbarà con Trentacapilli, i consigli di personaggi inseriti in settori deviati della massoneria, i voltafaccia di politici, di intellettuali, di ufficiali dell’esercito, non potevano certo ritenersi indifferenti. Erano consigli equivoci, mascherati da false rassicurazioni e da superficiali valutazioni.

Fino all’ultimo Murat si mostrò dubbioso sul buon esito dell’impresa e, volendo accertarsi dei sentimenti del popolo napoletano, mandò un suo fidatissimo collaboratore ad accertarsene personalmente. La sua missione ebbe il merito di comprendere lo stato reale della situazione e, convinto che si trattasse di un’azione folle, tornò a riferire quanto aveva scoperto. Ma, sfortunatamente, quando giunse in Corsica, seppe che il re era già partito per la sua missione dal porto di Aiaccio.

Tra i possibili complottisti si è voluto, a torto o a ragione, includere anche il generale Pietro Colletta, il quale dopo il ritorno a Napoli di Ferdinando, si affrettò a farsi accettare nell’esercito borbonico pur avendo militato in quello di Murat. L’ex tenente Colletta, quasi certamente riprese i contatti con Barbarà, il quale era stato posto al comando di una delle cinque imbarcazioni dove stava il re Gioacchino con i suoi ufficiali.

Quel giovedì 28 settembre 1815 il viaggio non era iniziato bene. Erano rimasti a terra non meno di seicento giovani pronti a partire con Murat. Questi dava la colpa alla sospetta rapacità di Barbarà e alla negligenza del generale Ottavi, che addirittura non si era presentato all’imbarco e, nonostante l’attesa e la ricerca effettuata, non fu trovato.

-“Barbarà, con tutto il denaro e i preziosi che ti ho affidato, sei stato capace di portarmi soltanto cinque miserabili barconi. Ti avevo chiesto di noleggiarmi almeno due velieri ben attrezzati!”

-“Sire, i corsi hanno fiutato l’aria. Hanno capito che avevamo un assoluto e urgente bisogno e quindi hanno alzato i prezzi del noleggio in modo indecoroso. Volevano per il denaro di cui disponevo rifilarmi due pescherecci così malconci che ai primi marosi sarebbero certamente affondati. Per questo ho dovuto ripiegare per questi cinque barconi, piccoli, ma almeno tengono il mare; credo di essermi comportato saggiamente. E dopotutto anche il generale Ottavi ha approvato la mia scelta”.

-“Il generale Ottavi…bel farabutto quello, spergiuro e infido. Spero che tu non sia della stessa pasta”.

Il battibecco durò ancora qualche minuto, poi un ufficiale lo avvertì che il generale Franceschetti era pronto per fare il punto della situazione. Era indispensabile evitare la flotta inglese che si sapeva incrociasse dinanzi alle coste napoletane e calabresi. La rotta doveva prevedere un giro più largo e poi rientrare audacemente verso Salerno. Naturalmente Barbarà fu messo al corrente di quelle decisioni. Ma dopo qualche minuto di riflessione, il maltese ribatté: “Secondo me è più prudente proseguire ancora più a sud e raggiungere Pizzo Calabro, dove ho anche molti amici che possono aiutarci”. Il re restò perplesso. Come faceva un maltese a vantare tanti amici a Pizzo? Si aggiungeva ancora un altro tassello ai sospetti che aveva cominciato a nutrire verso quel personaggio così poco trasparente.

Dopo alcuni giorni di navigazione, una furiosa tempesta strappò le vele e procurò vari danni alle imbarcazioni. Durante la notte tre barconi furono trascinati lontano e la mattina successiva non fu più possibile avvistarli.

Avvicinatisi alla costa, Murat inviò a terra un marinaio e un capitano per raccogliere informazioni riguardo alla possibilità di insurrezione contro i Borbone. Ma quelli non tornarono indietro. A quel punto Murat intuì che proseguire nell’impresa fosse una follia e volle cambiare i suoi piani. Anziché sbarcare in quella terra di Calabria, decise di cambiare completamente rotta e ordinò di dirigersi verso Trieste, dove sapeva che era stata portata la sua famiglia. Senza alcun ritegno, Barbarà cominciò a inveire ad alta voce: “Non è possibile cambiare itinerario, Trieste è molto lontana; le vele sono tutte strappate, non reggeranno. Bisogna dirigersi a Pizzo, dove possiamo fare le riparazioni necessarie e rifornirci di viveri e di acqua.” Questa perentoria insistenza nel voler raggiungere Pizzo fece adirare il re, ormai quasi certo che Barbarà lo avesse venduto al nemico. Scoppiò un violento diverbio quando Murat gli rinfacciò che dal suo cappello mancava un brillante e lo accusava di furto. Il generale Franceschetti, sebbene anche lui angosciato per la brutta piega degli eventi, cercò di riportare la calma. Alla fine Murat si convinse che non c’era null’altro da fare, se non di dirigersi verso Pizzo Calabro.

Era l’alba di domenica 8 ottobre 1815, quando il re Gioacchino cominciò a tirar fuori da un grande baule la sua splendida uniforme dai colori sgargianti, il suo cappello con piume e gemme, la sua sciabola. Così vestito, sapeva che i suoi napoletani lo avrebbero riconosciuto e seguito. Lo stesso fecero i suoi ufficiali in attesa di sbarcare.

La gente del paese, dopo aver assistito alla messa del mattino nella chiesa di San Giorgio, si era riversata nella vicina piazza dove c’era il mercato. Tutti erano intenti ad ammirare la merce esposta e a fare acquisti. Un vecchio se ne stava in un angolo dell’ampia terrazza che si affaccia sul mare e, fumando la pipa, già da qualche minuto aveva visto avvicinarsi a terra uno strano barcone che avanzava con difficoltà e con le vele cadenti.

Dopo aver ordinato a Barbarà di restare a bordo e di tenersi vicino alla costa per ogni evenienza, Murat per primo mise piede a terra, poi tutti gli altri, una trentina di uomini.

L’aria pura del mattino d’autunno era complice di quel delirio che dal cuore scendeva lungo la sua gigantesca corporatura e spingeva le sue gambe e quelle dei suoi uomini verso il paese arroccato in alto sulla collina che dominava un largo specchio di mare. Lo distrasse per un attimo il cigolio di un carro che percorreva un sentiero parallelo alla strada e il nitrito di un puledro che correva dietro la madre. I suoi ufficiali lo seguivano a un passo di distanza. Lungo la scalinata di San Ferdinando, una schiera di ragazzi, credendo si trattasse di saltimbanchi per una festa in piazza, gridava e ballava; la gente richiamata dal frastuono si affacciava ai balconi e alle finestre per godersi l’insolito spettacolo.

Verso le 11,30 Murat con il drappello dei suoi uomini giunse in piazza nel momento del maggior affollamento, mentre le donne contrattavano e facevano acquisti. Murat si aggirava impettito tra la folla, distribuiva sorrisi e carezze ai bambini, che curiosi si avvicinavano toccandogli la giubba, la sciabola, i bottoni dorati. “Sono Gioacchino il vostro re, diceva, mi riconoscete?”

Nella piazza, passati i primi momenti di sorpresa, tra la folla corse un lungo bisbiglio e poi d’un tratto le donne cominciarono ad afferrare i figli e a trascinarseli dietro. Quando arrivò il capitano Devoux che comandava il forte della Monacella, dove c’erano i cannonieri guarda-coste, Gioacchino gli si fece incontro fiducioso, ma quello con cortesia si tirò indietro e gli disse francamente che il popolo non aveva alcuna intenzione di condividere la sua causa. Del resto vedeva bene lui stesso come la gente si andava rapidamente a rintanarsi nelle proprie case. Lo invitava, perciò, ad allontanarsi al più presto con i suoi uomini, prima dell’intervento delle guardie borboniche. Quel rapido incontro ebbe un effetto immediato sull’animo di Gioacchino. Non c’erano dubbi ormai. L’umore dei calabresi non era affatto a lui favorevole. Bisognava subito sgombrare la piazza e dirigersi verso Monteleone, dove forse poteva trovare patrioti antiborbonici, che lo avrebbero rifornito di mezzi e di uomini.

La notizia di quanto stava accadendo in piazza si diffuse subito in paese e nelle campagne intorno. Sin dai giorni precedenti lo sbarco, si trovava a Pizzo in licenza il capitano Gregorio Trentacapilli, il quale stranamente pur essendo fuori servizio era accompagnato da un piccolo drappello di soldati. Si trattava dello stesso Trentacapilli che al tempo in cui si trovava in Sicilia al seguito delle truppe borboniche, aveva conosciuto il maltese Barbarà. A Pizzo il capitano aveva trascorso le sue giornate in continui colloqui con il farmacista Giuseppe Pellegrino e il barone Giovambattista Melacrinis. Tutti e tre erano fanatici antimurattiani: Trentacapilli, perché aveva visto morire impiccati come briganti due suoi fratelli; il farmacista, perché diceva di essere stato raggirato da un colonnello francese che gli aveva sottratto una grossa somma di denaro con la confisca di una partita di olio; il barone Melacrinis, perché Murat aveva arrecato un gran danno alla nobiltà con l’abolizione di privilegi e con la confisca di beni e di terreni. Ebbene con lo sbarco di Murat a Pizzo, ora i tre soggetti potevano dare sfogo alla loro vendetta.

Si portarono in gran fretta in piazza, da dove da alcuni minuti si erano allontanati Murat e i suoi uomini e, là giunti, cominciarono ad arringare la gente che nel frattempo era ritornata. Il drappello dei soldati borbonici del capitano Trentacapilli si era tirato dietro una folla di almeno duecento contadini, di donne giovani e anziane, che gridando e imprecando contro gli invasori, alzavano in aria forconi e bastoni. Qualche giovane maneggiava anche un archibugio e sembrava aver l’aria di volerlo usare il più presto possibile. Il capitano Trentacapilli, aiutato anche dal fratello, impose la sua strategia militare: divise la folla in tre colonne e ordinò l’inseguimento di Murat secondo tre direzioni in modo che non potesse sfuggire alla cattura.

Murat e i suoi proseguivano la fuga sperando di trovare presso qualche stalla un cavallo o comunque un carro che potesse alleggerire la fatica della corsa. Da una casetta circondata da una vigna, si fece avanti sull’uscio una donna che conosceva il re Gioacchino, perché tempo addietro era stata a Napoli a implorare un lavoro per il marito. Quando giunse davanti a lei, seguito dai suoi uomini, ansante e visibilmente preoccupato, la donna gli fece cenno di attendere un istante. Rientrò in casa a prendere una brocca d’acqua e offrì da bere al re e agli altri che stavano vicino: “Mi dispiace, disse la donna, non posso fare altro. Non ho nulla. Quel poco di mosto che abbiamo ricavato quest’anno è come se l’avessimo già venduto per comprare il pane per l’inverno. Peccato che non abbia un cavallo per voi, maestà!”

Il re fece un sorriso, ringraziò e diede il segnale per continuare la salita verso la montagna.

Dopo circa un’ora di inseguimento, il gruppo di scalmanati sotto la guida di Trentacapilli ebbe il primo contatto con i fuggiaschi. La folla si fermò a un cenno del capitano, così che i due gruppi si fronteggiarono per qualche istante. Poi si sentì Trentacapilli che con voce alterata e imperiosa gridò: “Arrendetevi e fatevi condurre in arresto al castello!”

Per tutta risposta, un marinaio al seguito di Murat sparò un colpo in aria per intimorire la plebaglia. Questa come impazzita, anziché disperdersi, sostenuta da Trentacapilli, si precipitò contro Murat e i compagni. Non restava altro che la fuga. E questa volta non verso la montagna, ma giù per la valle verso il mare. La salvezza ora era affidata solo alle gambe. Inseguiti da quella gente vociante e inferocita che agitava pericolosamente forconi, bastoni e coltelli, Murat e i suoi correvano disperatamente tra i vigneti e gli uliveti. Più di uno si era ferito a causa di viticci e roveti che avevano forato braccia e gambe o per cadute e ruzzoloni sulle rocce appuntite, ma nessuno osava fermarsi per timore di essere fatto a pezzi. Così, malconci, sfiniti per la lunga corsa, Murat e qualche altro compagno che era riuscito a stargli dietro, cominciarono a urlare in direzione della imbarcazione dove si trovava Barbarà. Ma questi, vista la miserevole scena sulla spiaggia, invece di avvicinarsi alla costa, volse la prua verso l’orizzonte e fuggì, portandosi via ogni cosa, i due bauli nei quali Murat teneva il suo piccolo tesoro in monete d’oro, vestiario e altre cose personali, ma soprattutto la speranza di salvezza.

L’ultimo tentativo di sfuggire al probabile linciaggio della folla fu quello di mettere in acqua una vecchia barca insabbiata e senza remi. Per quanti sforzi facessero, non riuscivano a smuoverla. E fu a quel punto che arrivarono gli inseguitori con alla testa il capitano Trentacapilli. Sicuri dell’impunità, aizzati da Trentacapilli, cominciarono a percuoterli con calci e pugni. Un prete che era tra la folla fece partire un primo colpo dal suo archibugio che colpì alla testa un ufficiale di Murat, uccidendolo, e un secondo che ferì gravemente il generale Franceschetti. Strapparono le uniformi, i capelli, le barbe. Alcune donne, più feroci anche degli uomini, si avventarono contro Murat, una si levò dal piede lo zoccolo e colpì ripetutamente il volto del re, spaccandogli il labbro, sputandogli in faccia e gridando:”Hai portato a morire in Russia i miei tre figli, i miei poveri figli non sono più tornati. E tu invece sei venuto a Napoli a continuare a fare il re!”

Un tale si impadronì del suo cappello sul quale erano cucite diciotto pietre preziose (una l’aveva rubata Barbarà!). Tutti gridavano: gli attaccanti per rabbia e violenza, gli attaccati per la sofferenza e la paura della morte che ormai sentivano imminente. Il re, ferito e sanguinante, sfregiato in volto, con la giubba, la camicia e i calzoni a brandelli, stava ormai per cedere sotto una continua gragnuola di colpi, non più in grado di una pur piccola difesa, quando un marinaio alto e robusto che non faceva parte di quella plebaglia, chiamato da un anziano del paese, Pasquale Greco, che per caso aveva assistito a quella terribile scena, cercò di calmare gli animi e pregò il capitano Trentacapilli di frenare quelle azioni che avrebbero portato a un linciaggio, disonorevole per lui e per tutto il paese.

Rinsavito un poco, dopo quel richiamo, Trentacapilli disse ai suoi di fermarsi e di arretrare. Prese in consegna il cappello di Murat guarnito delle pietre preziose, disse alle donne di trovare due stracci per ricoprire il re che era quasi denudato e subito dopo, con i prigionieri ben legati con robuste corde di marinai, ordinò il rientro in paese.

Ancora lungo il percorso, il capitano Trentacapilli, un vero indemoniato, non si stancava di gridare alla gente che si accalcava ai lati della strada, tutte le malefatte del re Murat, dalle numerose impiccagioni eseguite su suo ordine, all’obbligo del servizio di leva che aveva sottratto le braccia di molti giovani dal lavoro dei campi per portarli a morire in guerra in terre lontane, agli espropri di proprietà legittimamente possedute, alle esose tassazioni e ai dazi, al divieto di seppellire i morti nelle chiese.

Il corteo, che si allungava man mano che si avvicinava al paese, proseguiva con canti sguaiati, con ingiurie e offese immonde, con colpi di calcio di fucili che alle spalle dei prigionieri i soldati affibbiavano per accelerare il cammino. Finalmente giunsero al castello aragonese, quando ormai era quasi buio. Murat fu rinchiuso in una cella spoglia e umida; gli altri in un cella poco distante. Chiedevano un po’ di acqua, ma fu loro negata.

Nella notte la notizia della cattura di Murat e del suo arresto nel carcere di Pizzo Calabro arrivò al generale borbonico Vito Nunziante, comandante della seconda divisione delle Calabrie di stanza a Tropea, il quale inviò subito il capitano Stratti con cinquecento soldati.

Già a notte inoltrata, il capitano Stratti dopo aver fatto visita a Gioacchino e averlo riconosciuto, si adoperò perché fosse assegnata all’ex sovrano una cella più ampia con una finestra. Gli fece portare dell’acqua perché potesse lavare le ferite ed ebbe parole dure nei confronti di Trentacapilli.

Alla luce di una candela, Gioacchino guardò il suo volto devastato, specchiandosi nell’acqua del catino, e fece un sorriso amaro. Trenta battaglie non l’avevano ridotto così come ora Trentacapilli e la sua plebaglia. Le unghie di quella madre inferocita avevano lasciato profondi solchi; il labbro era spaccato con il sangue raggrumato, gli occhi gonfi e neri, braccia e gambe piene di lividi. Tutto il corpo gli doleva atrocemente. Avvicinò lo sgabello sotto la piccola finestra protetta da robuste sbarre di ferro, vi salì sopra e vide in lontananza il mare che per una lunga striscia splendeva sotto la luna. Quella vista gli fece avvertire ancora di più la sensazione della perdita della libertà. In quel momento là nelle acque i pesci erano liberi di nuotare, di lottare, di fare l’amore. Per tutta la sua vita aveva montato cavalli superbi, in sella ai quali aveva gustato l’aria della libertà e affrontato i pericoli della battaglia. Non pensava che la morte avrebbe potuto ghermirlo quando con la sciabola alzata guidava la carica della sua cavalleria sempre vittoriosa. I suoi cavalieri erano trascinati dal suo esempio e quelli più vicini a lui tremavano più che per se stessi per il loro comandante. L’impeto dei cavalli, il rumore delle sciabole che si incrociavano, le grida, il sangue che scorreva a fiotti inghiottito rapidamente dalla terra, il nitrito dei cavalli e le grida di dolore degli uomini squartati dalle lame, tutto gli sembrava ora così lontano, così diverso dagli eventi meschini della giornata appena trascorsa. Una misera schiera di contadini, di garzoni e di donne, per poco non gli avevano strappato la vita. C’era forse qualcuno che poteva dire che Gioacchino avesse paura della morte? Sarebbe bastato averlo visto anche una sola volta con quale impeto si buttava nella mischia senza nessuna incertezza. Sfidava proprio la morte. Ma morire per mano di una plebaglia, questo, sì, lo vedeva disonorevole. Solo all’ultimo minuto era stato risparmiato. Quella morte infame avrebbe offuscato la sua vita gloriosa, la vita di chi da umile stalliere era salito per i suoi meriti ai più alti gradi militari e per primo e unico aveva conquistato il Cremlino.

La morte onorevole non gli faceva per niente orrore. Si dice che la prima notte che si trascorre in prigione è quella più interminabile e terribile, perché non si dorme e i pensieri si affollano nella mente, pensieri minuti e grandi, allegri e dolorosi, della vita che si ha alle spalle. Gioacchino non faceva eccezione. Non dormiva, pensava alla sua vita trascorsa, ai suoi affetti; guardava e riguardava l’immagine della sua Carolina impressa sulla cassa dell’orologio d’oro che era riuscito a salvare dalla furia della gente, tenendolo stretto in pugno e che l’ispezione al momento di entrare in cella gli aveva concesso di tenere. Piano piano gli saliva alla gola un groppo per il rimorso che nasceva dal fatto che forse non aveva dedicato la parte migliore del suo tempo alla sua sposa e ai suoi figli. Sempre in giro per l’Europa a combattere a fianco di Napoleone e negli ultimi anni sempre più impegnato a sollevare le sorti del popolo napoletano con le riforme di modernizzazione dello stato. Se, dunque, era preoccupato e inquieto ora che si trovava in quella situazione non dipendeva certo perché temeva per sé, ma per la sua famiglia. Intuiva che aveva procurato un grave rischio per la pace sociale; la sua azione aveva di mira una insurrezione popolare a suo favore e contro il re Ferdinando. E’ vero che aveva impedito ai suoi di non rispondere ai primi spari degli amici di Trentacapilli e che anzi lui stesso non aveva usato le sue armi e si era interposto per impedire un vero e proprio scontro, che avrebbe innescato una lotta civile, ma non credeva affatto di aver convinto i borbonici con la sua dichiarazione che era sceso a Pizzo per noleggiare un veliero per raggiungere la sua famiglia a Trieste. Non gli avevano trovato proclami di invito alla rivolta, perché in realtà se ne era liberato in tempo disperdendoli in mare poco prima dell’approdo, ma il dubbio era più che lecito, dal momento che giunti in piazza avevano gridato più volte tra la folla: “Viva il re Gioacchino”. E questo certamente Ferdinando non glielo avrebbe potuto perdonare. Sapeva che il vecchio re era rancoroso e vendicativo. Già al tempo della proclamazione della Repubblica a Napoli nel 1799, Ferdinando era stato costretto a fuggire dal suo regno e a rifugiarsi in Sicilia. Murat aveva sentito raccontare dai suoi amici che, appena caduta la Repubblica napoletana, mentre fervevano i preparativi della partenza da Palermo per rientrare a Napoli, Ferdinando con estrema freddezza aveva raccomandato ai suoi ministri di fargli trovare al suo rientro un buon numero di caciocavalli appesi. E molti, infatti, furono i patrioti napoletani impiccati, tra i quali anche una donna: Eleonora Pimentel Fonseca.

(Continua … )