E so’ Tajani, di’, ’sti ciafrujoni? Spunti ironicamente anti-piemontesi nei sonetti romaneschi di Giggi Zanazzo

Giggi_Zanazzo(1895)

Dario Pasero

Già il Belli – come è noto – in modo particolare nei sonetti 297-299 prendeva in giro il modo di parlare dei “franzesi”: i tre sonetti in questione sono del 1831, e quindi ben lontani dagli anni dell’occupazione giacobino-napoleonica, mentre la presenza “protettiva” dei francesi di Luigi Napoleone era ancora di là da venire; tuttavia la presenza francese che noi potremmo definire culturale o turistica era certamente la più massiccia, tra quelle europee, nella Roma del tempo.

Sono passati poco meno di cinquant’anni: il Belli non c’è più, Roma è diventata (da 10 anni) capitale d’Italia e, soprattutto, ai francesi e ad altri forestieri europei si sono aggiunti gli italiani (li Tajani) di altre parti della penisola, e in modo particolare i “buzzurri” calati dal Piemonte (o al massimo dalla Lombardia) in quanto, generalmente, impiegati regi o legati in qualche modo all’amministrazione pubblica. Al Belli dunque si è sostituito (si parva licet…) Giggi Zanazzo, ai francesi (sempre si parva licet…) si sono aggiunti i piemontesi, ma la voglia di prendere in giro il modo di parlare forestiero è sempre viva a Roma, anche perché la satira esercitata su questo aspetto era uno dei pochi modi – se non l’unico – per sfogare un minimo di malsopportazione nei confronti degli “invasori”, colpendoli nella loro caratteristica peculiare più immediatamente evidente.

Questo modo di fare doveva essere presente in particolare nelle classi medio-basse, poiché la borghesia medio-alta sfoggiava invece, in genere, sentimenti possiamo dire “filo-piemontesi, se prendiamo per buona (e non si vede perché non dovemmo…) la testimonianza del giornalista e parlamentare vercellese Giovanni Faldella (Saluggia, 1846-Vercelli, 1928), il quale, nel suo libro di memorie Roma borghese (Roma, 1882; rist. Bologna 19622), e precisamente nel capitolo intitolato La morte di un giornalista (pag. 87), parlando di una dama dell’alta borghesia, dice: «La giovane signora […] parlava […] qualche volta in italiano e qualche altra in piemontese. Sacchetti mi sosteneva che essa parlava in piemontese […] e che era romana. “Infatti oramai il piemontese lo sanno parlare tutti gli italiani”».

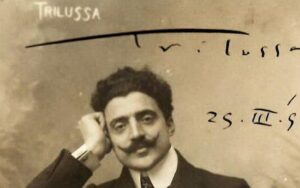

Giggi Zanazzo, nato come Luigi Antonio Gioacchino nel rione Campitelli nel 1860 e morto sempre a Roma nel 1911, era di origini settentrionali poiché il padre, di famiglia veneta ma nativo dell’attuale provincia di Vercelli (di Lozzolo), si era trasferito a Roma nel 1830 per gestire un’osteria a Testaccio[1]. Nei sonetti di Zanazzo troviamo alcuni momenti di bonaria (ma non troppo) ironia parodistica nei confronti dei piemontesi (e dei lombardi) fattisi “romani”.

In particolare il sonetto intitolato proprio Li piamontesi (del 3 marzo del 1880) svolge il tema della stranezza del modo di parlare di questi nuovi abitanti di Roma, stranezza che fa sì che essi non sembrino neppure “Tajani”.

A dittela papale, l’avo presi

che fussino tudeschi quela schiuma,

laggiù a parlà in quer modo se costuma?

dico, accussì se parla i’ ’sti paesi?

Nun parlaveno mejo li Francesi?

questi pe’ fatte annamo, fanno: annuma;

pe’ dì: che famo, dicheno: che fuma;

che fuma, sì: ma come, nu’ l’hai intesi?

Pe’ divve addio, burlen’ er gatto: gnavo,

oppuramente dicheno: ciarea,

come staven’ a dì certi a lo scavo.

E so’ Tajani, di’, ’sti ciafrujoni?

Si loro so’ Tajani, car’Andrea,

me fo tajà de netto li cojoni!

A prescindere dalla breve lista di locuzioni piemontesi di cui tra poco parleremo, c’è da notare, già ad una prima lettura, due caratteristiche. Al v. 3 “laggiù”: ci aspetteremmo un più geograficamente corretto “lassù”, ma probabilmente qui gioca un ruolo importante l’aspetto psicologico più che quello geografico, in quanto il poeta vede li piamontesi come “inferiori” culturalmente e civilmente rispetto ai romani. Al v. 5 sono tirati in ballo i “francesi” che, pur criticati ai loro tempi (cfr. ancora il Belli ed i suoi sonetti), ora appaiono persino più “civili” dei buzzurri, che oltretutto sembrano addirittura essere “tudeschi”.

Per quanto riguarda poi l’aspetto linguistico abbiamo al v. 6 annuma (adattamento fonetico romanesco del piemontese, in grafia corretta, andoma) ed al v. 7 che fuma (correttamente: che foma), mentre ai vv. 9 e 10 si ricordano due modi tipicamente piemontesi per salutare: s-ciavo, che Zanazzo coglie come gnavo (per “ciao”), termine che gli ricorda il verso del gatto, e ciarea (o cerea, per “buongiorno, arrivederci”).

La conclusione quindi, che riprende la riflessione del v. 2, è che “’sti ciafrujoni” (“questi imbroglioni”) non sono neppure italiani, tanto da indurre l’autore ad agire (in modo si spera metaforico) su se stesso con un gesto decisamente ed autolesionisticamente drastico…

Altre riflessioni spiritosamente ed ironicamente linguistiche occupano non più sonetti interi, ma solamente parte di Er palazzo de le Finanze (26 aprile 1880) e di Er principale bazzurro (28 aprile 1880)

Er palazzo de le Finanze

Saette, moje mia, che frabbicone!

che straccio de palazzo, e me minchioni

sì che fottio de carcia e de mattoni!

E, dico, qui ce vanno du’ persone!

antro che dua, affari de mijoni…

Che piccola grandezza de portoni

e de finestre, va’ che precissione!

E ’sti cancelli intorno, eh che cancelli!

’sta cancellata sai si che c’impara?

quanto so’ providenti li fratelli.

“Cassu, dice, a servel noi ’s fuma mal,

in cas bastessi nen giù la Lungara,

piantuma belechì la sucursal”.

Il palazzo è quello di via XX settembre, ancora oggi sede del Ministero delle Finanze e del Tesoro, costruito tra il 1871 ed il 1876, anno della sua apertura. L’ultima terzina è quella che ci interessa: in una imitazione di piemontese (evidentemente si finge che a parlare sia un impiegato o comunque un rappresentante di questi nuovi “tajani”) l’Autore vuole spiegare che la grandezza del palazzo è stata voluta dai costruttori affinché possa ospitare una sorta di succursale del manicomio, che si trovava allora in via della Lungara, qualora il palazzo attuale ad esso riservato non bastasse più. La “traduzione” di essa suona così: “Cazzo, quanto a cervello noi ci facciamo male, nel caso non bastasse più la Lungara, impiantiamo qui la succursale”. C’è poi da notare che, se Zanazzo riproduce fedelmente la parlata dell’interlocutore settentrionale, il tipo di piemontese qui utilizzato appartiene al ramo orientale, cioè vercellese e novarese, come dimostrato dall’avverbio belechì (“qui”) per il più comune belessì.

Il terzo dei sonetti in questione (Er principale bazzurro) passa dalla satira verso i piemontesi a quella nei confronti dei milanesi, come si desume sia dal v. 3 sia dal tipo di dialetto usato dal “principale”. È pur tuttavia vero che le differenze linguistiche tra lombardi occidentali e piemontesi orientali non sono poi molto accentuate. E comunque la satira verso la parlata milanese è presente anche, seppur in misura minima, nel sonetto Ber modo de trottà, in cui un impiegato dice al protagonista “Ch’al vaga, cassu santo, da l’ussiere” (v. 9).

Tornando ora al sonetto sul “principale”, l’argomento del testo, in qualche modo riconducibile alla categoria “belliana” del lamento di un personaggio nei confronti di un “superiore”, in genere un aristocratico o un ecclesiastico, è costituito appunto dallo sfogo di un popolano (un garzone di bottega) nei confronti del suo principale, che lo ha rimproverato (se non addirittura licenziato), avendolo sorpreso a bere durante il lavoro.

Mo sto da un liquorista qui per Corso;

eh, mo sarà sicuro più d’un mese.

Che, er principale? è un estro’, un milanese,

lo possin’ammazzallo, pare un orso.

È bono, ma dio guardi bevi un sorso

der vermutto!… a me jeri me ce prese:

le biastime, si tu l’avessi intese,

fioccaveno, Madonna der Soccorso!

S’avessi inteso che fu bono a dì!

Je feci: “Casca er monno?” e lui: “Ragasso,

ch’ar vaga foeura di cojon da chì

car tiramingamà fieul d’un prete!”

Sapet’io che je dissi, eh sor Tomasso?

“Vo’ volete cacà, ma nun potete”.

Nell’inserto milanesizzante (vv. 10-12) attira la nostra attenzione in particolare il termine “Tiramingamà”, parola che non può certo essere stata inventata dal poeta, che l’avrà evidentemente sentita usata in qualche discussione. Pur avendo consultato vari vocabolari meneghini e domandato ad alcuni parlanti milanesi, non si è riusciti a chiarire il valore di tale vocabolo, che Zanazzo – oltretutto – scrive come un’unica parola unendola con la precedente (cartiramingamà). Volendo tuttavia cercare di almeno ipotizzarne il significato, occorre innanzitutto (e su questo mi conforta l’opinione dei milanesi da me interpellati) dividere la prima parte (car, cioè “mio caro”) dalla seconda, che presenta una prima sezione abbastanza chiara (tiraminga, “non tira”), mentre oscuro resta il valore dell’ultima parte (mà), che a questo punto si potrebbe ipotizzare essere una forma secondaria per maj (cioè “maglio, martello”) oppure più semplicemente l’avverbio temporale mai. Concludendo, dunque, il termine potrebbe essere inteso (ma siamo sempre nel campo delle ipotesi) come “mio caro martello (che) non tira”, insulto ad evidente sfondo sessuale, nel significato traslato, dunque, di “impotente”. oppure “mio caro non tira mai”, sempre con sfondo sessuale ma con un valore più generico.

La composizione Cesere morto, appartenente alla corona di sonetti A l’Esposizione (15 febbraio 1883). è relativa invece proprio ai francesi, in quanto ai vv. 5-8, riferendosi alla statua intitolata “Cesare morto” dello scultore siciliano Ettore Ximenes (Palermo, 1855-Roma, 1926), l’Autore riporta uno stralcio di conversazione da lui sentita alle sue spalle:

sentii, de dietro a me, dì: “no madamme,

se n’è pas un mandià crepé d’inedia

e nemmanco un atteure de tragedia

ma s’è le gran Sesar chi ran son amme”.

Vale a dire: “non madame,/ c’est ne pas un mendiant crépé d’inedia/ e nemmanco un acteur de tragedia/ ma c’est le grand César qui rend son âme” (“no signora/ non è un mendicante morto d’inedia/ e nemmanco un attore di tragedia/ ma è il grande Cesare che rende l’anima”), in cui il ridicolo non nasce solamente dalla mescolanza di italo-romanesco e francese (chi parla conosce il francese piuttosto male e quindi sostituisce, alle parole sconosciute, quelle romanesche o italiane a lui note), ma anche dal fatto che, procedendo in tal senso, costui “francesizza” il romanesco “crepato” (cioè morto) con la parola che egli crede corrispondergli in francese, cioè con un “falso amico” (per dirla con i linguisti), ignorando che il verbo créper significa in realtà “increspare, arricciare i capelli”.

[1] Giggi Zanazzo fu anche uno dei primi studiosi delle tradizioni del popolo romano, oltre che poeta in romanesco; è considerato, insieme con Francesco Sabatini, il padre fondatore della romanistica. Tra le sue opere principali, oltre alla raccolta delle Poesie romanesche (1904), ricordiamo i saggi: Proverbi romaneschi (1886); Ritornelli romaneschi (1888); Novelle favole e leggende romanesche (1907); Usi costumi e pregiudizi del popolo di Roma (1908); e infine (postumo) Voci dell’antico dialetto romanesco (2009).