Vincenzo Ranalli, Scrivo finché c’è spazio.

di Gian Piero Stefanoni

Sappiamo bene quanto il fare poesia, nel senso etimologico stesso di poiéin, dal greco fare, costruire, non abbia un termine se non nel divenire continuo e creativo della vita, dalla vita a cui si rivolge, in tutti i suoi periodi allora piena perché libera negli incantamenti e negli stravolgimenti delle sue interrogazioni. Portiamo tutti nel cuore l’ultima grande stagione di William Butler Yeats, il bardo d’Irlanda, o il versificare immerso nell’età senza fine dell’India in quella giovinezza dell’anima, che ai suoi tempi tanto stupì e colpi la cultura europea, di Rabindranath Tagore. O ancora per restare nel nostro tempo l’effervescenza dell’amato Ungaretti de Il taccuino del vecchio fino in ultimo il caso, incisivo e propizio, di Giovanni Stefano Savino e i suoi volumi di Anni solari.

Per quanto riguarda la figura di Vincenzo Ranalli, classe 1930, se per certi versi la sua scrittura, qui all’esordio, va a distendersi nel versante ultimo, nella tensione ultima dell’età dell’uomo per altri comunque, a nostro dire, se ne va a distinguere chiamando a sé nel canto di una evocata, sofferta e libera sopravvivenza un’intera comunità nel riferimento dello scrigno natio del piccolo paese di Pennadomo, nel chietino dell’Aventino Medio Sangro. Un paese come diversi, troppi forse, della zona a rischio spopolamento, le opportunità di crescita e di promessa per i pochi giovani rimasti gradualmente a diminuire entro un’area già in passato segnata, come a macchia nel nostro paese, da emigrazioni non solo interne. Ed allora a cancellazione di sé a partire da una memoria che partendo da una bassa natalità finisce col celarsi tra le maglie di chi ormai ombra, ormai solo, nei suoi angoli, nelle sue stanze, va a scomparire. Il piccolo miracolo qui, se di miracolo vogliamo parlare a fronte di sì riacceso dire, investigarsi, richiamarsi che non è disperato rigurgito ma luminoso riapparire di sé a sé di un corpo unico è dato proprio dall’incontro di questo anziano apicoltore e la piccola nipotina che, siamo d’estate nei primi anni del nuovo millennio, in tempi di brevi ritorni tra le ginocchia del vecchio tra suoni e cadenze di una lingua a lei sconosciuta in qualche modo chiedendone conto al nonno e al paese allungandola ne ridà vita.

“Lupe e lupacc te mett a la visacce, se tu ni sti zitt, ti deng le chicchiricchie”, come da filastrocca l’eruzione di una dimensione dall’interno di mondi e spazi non rimossi a chiedere ancora abitazione nella modalità di terra appresa, di costume d’uomini e donne al vaglio di una sacralità che ha nella fatica il suo rimesso dominio e la sua appartenenza. E che la parola dunque raccogliendo e ricordando di nuovo pare rischiarare e illuminare nel germoglio del suo riaperto stupore. E delle sue fondamenta che la lingua va ricucire e intrecciare in un riflesso questa volta non edulcorato di griglie e strati sovente nel ribollire di contrasti e separazioni ed umori entro una scandita e patteggiata esistenza con una natura generosa e ricca per diversità di bellezze ma anche difficile, nascosta, ruvida a tratti anche, seppur mai indifferente.

Con Ranalli che da allora non ha cessato di raccontarlo, il piccolo borgo di Pennadomo, “la penna”, nell’affettuoso nomignolo con cui i suoi abitanti amano chiamarlo, si è stretto come in un’unica voce, perché tant’è nel gemito ora di presenze che dal passato sembrano tornare e strattonare nell’ammonimento di un presente la cui radice pian piano sembra assottigliarsi ora nel grido di una letizia vivaddio sempre viva nell’indole di un affondo che non recede nella consapevolezza, fiera, di una identità che ha nella terra, in quella terra il motivo primo del suo essere, e del suo restare (gentili e forti così come da intero Abruzzo). Adesso dopo vent’anni lo celebra, uomo generoso, attento, rigoroso come traspare dalle descrizioni, di formazione prettamente contadina (che perlopiù a parte un periodo romano tra queste case ha sempre vissuto) anche se, in realtà, in Zi’ Vincenzo in parte celebrando e specchiando se stesso. Grazie a una Pro Loco negli ultimi anni molto attiva, e all’Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica che qui ha preso sede dal 2013 nell’intento tramite eventi culturali di valorizzare le zone interne della regione, nelle sue risorse, nelle sue tradizioni (e a cui ci si può rivolgere per chi fosse interessato al volumetto: info@transumanzartistica.com), è stata curata questa preziosissima pubblicazione che ha visto davvero a vario titolo la partecipazione attiva di tutti.

Un omaggio espressamente dichiarato verso un uomo rappresentante “un mondo legato a valori e tradizioni troppo importanti per andare persi”, un uomo, ora è lui a definirsi, cui va semplicemente di dire delle cose nel desiderio di un tramando tramite l’ascolto dei termini antichi del dialetto del suo paese. Ecco allora riportati tutti i suoi testi, non trascritti in quanto alcune scelte fonetiche dei curatori non sarebbero state coerenti con la volontà dell’autore ma via scannerizzazione, tranne come da richiesta il significativo e vien da sé esemplare “Lu pajose me'” (“Il mio paese”) in una operazione durata quattro anni in cui Ranalli è stato seguito in uscite quotidiane che hanno favorito poi tra l’altro anche la realizzazione di un film/documentario con lo stesso nome del libro che ha nel pieno coinvolgimento il patrocinio gratuito del Comune.

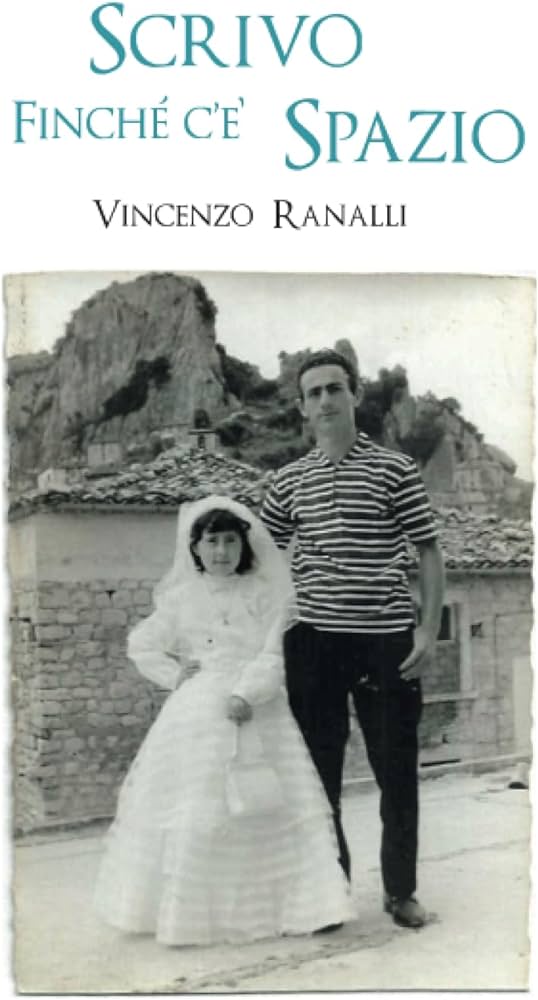

Un lavoro più che accurato accompagnato non solo da un corredo di documenti, tra cui una lettera a Papa Francesco e lo spartito della canzone “Stu paese mè” di Trentino Pantalone ispirata da “Lu pajose mè”, e fotografie ma anche nella coralità accennata dal ricchissimo commentario dei compaesani ai suoi testi nel riporto così di una civiltà che dall’interno, nella lettura comunitaria ha così modo di interrogarsi nella presenza di un passato che va a rimemorarsi verso il futuro tra difficoltà e mancanze, tra necessità ed esigenze ma nelle sue certezze entro un tempo che nella velocità dei mutamenti spesso uomini e luoghi finisce col voltare nei margini. Il documentario poi nato come detto dalla frequentazione in realtà, tra queste righe pare già sfilare, nella risonanza di scene paesane tra antiche fonti e lavatoi, di ritorni di emigranti nel botta a botta con una lingua dimenticata nell’identità offesa, di corteggiamenti, di uomini e donne riportate alla luce di un acceso legame di natura e cose nella circolare quotidianità delle stagioni , piazze, strade, terre evocate, invocate nella fecondità di mantenute promesse. A questo si aggiungano le pagine in cui le parole di Ranalli son riportate in tutto il loro pensiero, in una rete di relazionalità e considerazioni in cui tutto il dono e il bene della vita hanno nella fede che è quella dei padri radice, entro una natura lavorata e preservata nel rispetto delle sue bellezze e delle sue semine, ed orizzonte allora l’anima attraversandosi in ciò che è stato scritto e dato, fiorendo dove si è stati piantati, secondo “ciò che Dio suggerisce”.

Andiamolo a leggere infine questo paese che ci raggiunge e strattona riducendo e ricucendo le distanze secondo le proprietà di ogni vera poesia, che ci rincorre e chiede d’esser letto nell’invito ascoltando di qui al contempo noi stessi in quanto di vivo venendo da lontano cerca ancora risposta, e ci guarda e ci osserva nella luminosità di un silenzio che si rischiara dagli occhi come a chi scrive parecchi anni addietro è successo, Vincenzo ancora agile consegnandomi nella sorpresa poi sparendo “Lu pajose mè”. E che dunque nel passaggio del testimone raccomandiamo in una geografia dell’anima che ha tra vallate e Sangro il senso acceso di un sole e di monti levati nel grato del Cantico. Visitiamolo come i tanti rocciatori che si sparpagliano e si confondono tra le sue liscie, piccole creature di roccia nella creta sempiterna dei giorni. A breve il lago di Bomba (nei natali dei fratelli Spaventa) e Torricella Peligna, dove John Fante è ancora di casa e da cui la Brigata Majella con Ettore Troilo prese la strada verso la felicità della Liberazione. Pennadomo, più o meno 240 km da Roma: “ratiche di la Majalle, ‘nghi prète e candiune/e ‘nu grusse liscione ‘nghi li zenne attaorre.//Sembre che cacch’diune l’avesse aggiustète,/’nghi la schene virz lu friume, ‘nghi la faocce/di fronde a la Majalle, e’nghi li caose attaccaote ‘mbaocce” (“radice della Majella con pietre e cantoni/e una grossa roccia con guglie attorno.//Sembra che qualcuno l’avesse aggiustata,/con la schiena verso il fiume, la faccia/di fronte alla Maiella, con le case appiccicate addosso”).