I luoghi di Antonio L. Verri il Mocambo di Sternatia

Maurizio Nocera, Antonio Verri e altri fuori dal Mocambo di Sternatia

Di Maurizio NOCERA

Un tempo esisteva nella cittadina grica di Sternatia (Lecce) una locanda con l’insegna “Mocambo“. Io e Verri ci innamorammo di questa bottega di vino affascinati dal quel nome che faceva volare le nostre menti al leggendario “Macondo” di Cent’anni di solitudine dell’amato scrittore colombiano Gabriel García Márquez. Proprietario della locanda era Vito Maniglio (di lui oggi è rimasto solo il nome, e magari solo per chi continua a ricordarsi della bella persona che era). Vito, esperto miscelatore di vino dolcissimo, era assistito dalla moglie (Carmela) e dalle figlie (Florinda e Lea). Oggi quel locale non esiste più e Sternatia è orfana di una gran bella storia. È orfana del sorriso del gigante Vito, il gran miscelatore di vino dolcissimo.

È sempre come stare tra vecchi amici, una sorta di cordata legata dalla storia della vita, nella sofferenza di sapersi sperduti in mezzo a due mari.

Carmela Sabato è una donna minuta, ben proporzionata, i muscoli e la carne giustapposti dove madre natura ritiene che lì debbano stare. Ha sempre, d’estate e d’inverno, dei vestitini che la fanno apparire un po’ magra. Il viso, poi, è sempre tirato al bello. Appena appena incipriato e le labbra quasi sempre attraversate da un’ombra fugace di rossetto. Non si muove a scatti, la signora del fuoco, ma fluisce sul pavimento senza pesantezze, senza rumori.Il luogo in cui il marito ha destinato Carmela, nell’ineludibile divisione dei compiti familiari all’interno dell’osteria, è quello del camino, quasi sempre acceso su di un lato del grande bancone laminato e lucido come un paio di scarpe appena uscite dal calzolaio. Lo spazio del fuoco e delle braci sempre ardenti è piccolo per i movimenti di una qualsiasi persona. Però, come per incanto, Carmela Sabato riesce sempre a dominarlo e a gestirselo con grande perizia.

Le sue mani, veloci e dalla presa ferrea, sistemano carboni, spianano la brace e, continuamente, tolgono o rivoltano grosse graticole di arrosti.Si muove con leggerezza la donna del fuoco. Spesso, nessuno si accorge della sua presenza. Ad eccezione dell’uomo dei curli, Antonio L. Verri, che tutte le volte, appena entrato nell’osteria, ancora prima di salutare l’oste grande e buono, rivolge le sue attenzioni proprio alla minuta Carmela accarezzandola quasi con la sua voce di gufo appena svegliato una mattina di un triste autunno salentino.

«Ciao Carmela, come va la vita?».

«Bene Antonio. Tiriamo avanti. Qualche problema ce l’abbiamo pure noi. Non è molto che Vito ha deciso di aprire questo locale a Sternatia. Per cui c’è tanto da fare, e la clientela non è ancora abbastanza folta. Comunque speriamo bene».

Carmela aggiunge legna d’olivo antico al fuoco che arde baldanzoso al centro del camino.

Vito Maniglio, l’oste grande e buono, quasi sempre lo trovi dietro il bancone con uno strofinaccio in mano che pulisce e ripulisce il piano d’appoggio. Saluta educatamente, poi, con fare meccanico, ma lo fa per nascondere la prima timidezza dell’incontro, passa e ripassa il tovagliolo nei pressi del posto del bancone che tu occupi, a dimostrazione che lì quel posto è ben pulito, che ti puoi fidare, che puoi stare a tuo agio. L’oste è un uomo indubbiamente bello, una sorta di messapo antico dal corpo slanciato verso il cielo, le mani forti e i muscoli ben torniti sulle braccia. È evidente che è un uomo che non ha paura di affrontare e vincere qualsiasi lotta tra uomo e uomo, uomini, beninteso, che si intendono di vini del Salento.

L’uomo dei curli, Antonio L. Verri, che a sua volta è un uomo grande e forte, questo lo sa, per cui cerca di stare a debita distanza dalle spesse mani di questo oste sternatese, che però ha sempre il sorriso sulle labbra.

«Ciao Antonio, cosa ti do da bere. Il solito rosso?».

«Sì, il solito!».

«Quanti siete questa sera, e dove vuoi che ti aggiustiamo tavola?».

«Sul retro, no?, come sempre! Saremo quattro o cinque. Verrà il Bevilacqua da Muro, Aldo Bello e sua moglie Ada Provenzano, Giuseppe Tondi e Giovanni Pranzo Zaccaria. Poi si vedrà se qualcun altro si aggiungerà alla compagnia».

Vito Maniglio poggia sul bancone un quartino e lo riempie di un rosso sangue vivo.

«Guarda Verri, questo vino proviene dalle uve delle campagne di Magliano. Un vino scelto personalmente da Cesarino De Santis. È stato stompato e curato alla vecchia maniera, per cui conserva tutt’interi i profumi e i sapori di un tempo. Assaggialo e dammi un parere».

L’uomo dei curli, Antonio L. Verri, si porta il bicchiere alle labbra e sorseggia il vino. Si sporca un po’ la barba, che spinosa gli giunge quasi fin dentro alle labbra e alla bocca da un lato un po’ sdentata. Si passa il dorso della mano sulle labbra coperte dai peli della barba e risponde:

«Sì, è vero. È proprio un buon vino. Dolcissimo. Ma tu dimmi, perché hai chiamato questo posto Mocambo?».

«Verri, forse non te l’ho ancora raccontata la mia storia, ma verrà il giorno in cui lo farò. Sappi comunque che Mocambo è un nome che io ho sentito e risentito nei lunghi anni dell’emigrazione in Svizzera, là dove, frequentandomi con altri lavoratori, soprattutto di lingua spagnola, favoleggiavamo di questo luogo di gioia, di vino e di buon mangiare. Da qui mi è nata l’idea di dare a questa locanda quel nome. Spero che mi sia di auspicio».

«Lo sarà di certo. Perché vedi, io amo questo posto. Amo Sternatia e la sua storia. C’ho fatto un libro qui. Per la verità il mio primo libro, quello a firma di Cesare De Santis con introduzione e cura mie. Il buon Cesare: un vulcano di insofferenza, uno che aveva molto sofferto, ma che faceva bizze incredibili. Furono mesi molto belli con lui e i suoi proverbi e i suoi racconti. Una miniera grica tutta nei cassetti. Il libro si finì subito. Millecinquecento copie. De Santis si faceva, con su una panca, tutte le feste de l’“Unità” e dell’“Avanti”. Litigava con tutti, anche con me, anche col sindaco che aveva speso un sacco di soldi. È stato quello l’unico libro che non mi è costato. Povero Cesare, gli perdonavo tutto. Era espressione del mondo magico contadino. E lui ricominciava».

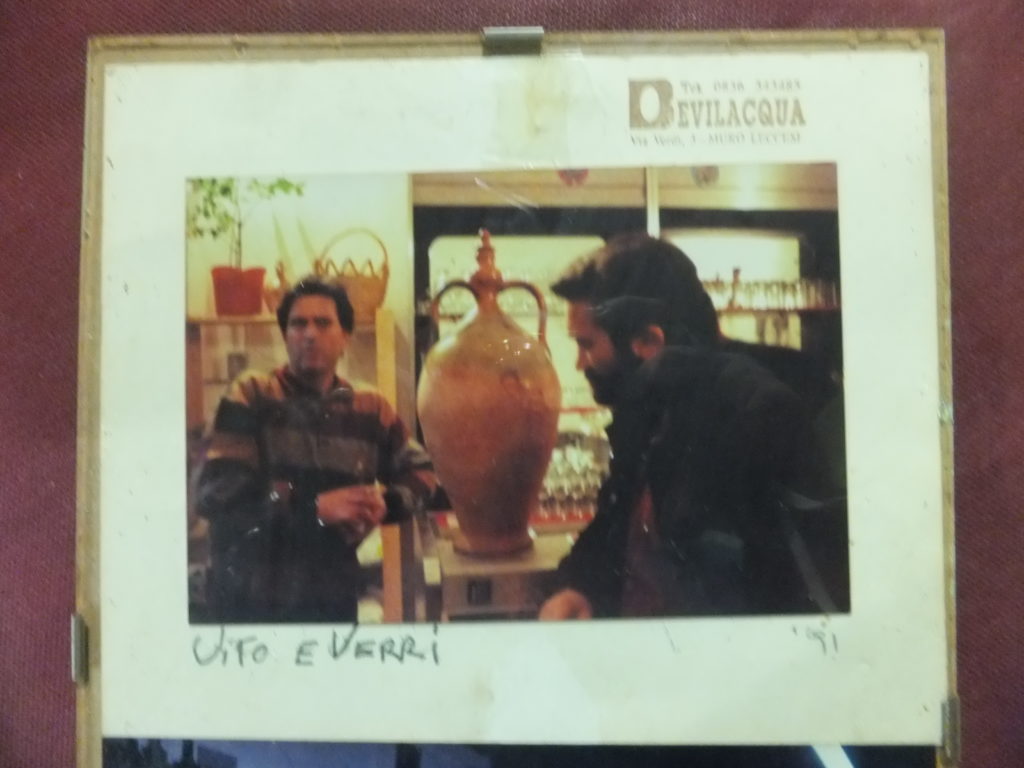

«Conosco questo libro, Verri. È proprio attraverso esso che ho saputo di te. E, per la verità, leggendolo, sentivo come se ti avessi conosciuto da sempre. Forse tu non lo rammenti più, ma ci fu una sera, il 28 novembre 1988, cioè appena 7 giorni dopo l’apertura del locale, che tu arrivasti in osteria con alcuni tuoi amici per un incontro letterario. Con te c’era Fernando Bevilacqua, il greco Costas Valetas, Gigi Specchia, Giuseppe Tarantino, qualche altro amico del luogo, un amministratore del Comune di nome Spagna. Alla fine della serata, che io e mia moglie avevamo curato fin nei minimi particolari affinché sulla tavola non mancasse nulla, mi diceste che avevate mangiato e bevuto bene. Ancora oggi sono orgoglioso di quella serata. Orgoglioso di me, di Carmela, ma anche della nostra amicizia, Verri, nata in quel momento come per incanto. Di quell’indimenticabile incontro c’è anche una bella foto del Bevilacqua.Tu, quella sera, non ti accorgesti di nulla, ma io non feci altro che guardarti e ammirarti. Per me eri quello che aveva ridato vita alle mie speranze di ex emigrante, che avevi avuto il coraggio di pubblicare un libro con la mia lingua dentro: il grico della Grecìa Salentina. E poi avevo conosciuto personalmente Cesarino De Santis, e quel suo libro, da te pubblicato – Col tempo e con la paglia (Storie rimate e no di un poeta e di un paese) –, me lo sono letto e riletto chissà quante volte. In un certo senso è il mio breviario. La sua copertina, la ricordi Verri?, tutta bianca con le scritte color seppia, si è oggi un po’ ingiallita, però tiene ancora. Tu e Cesare

dedicaste quel libro a Gerhard Rohlfs, il grande studioso tedesco dei dialetti salentini, e a Stephanos Lambrinos, anch’egli docente presso l’università di Tübingen, e infine alla cara gente di Sternatia. Che libro, Verri! Che gran libro! Con tutte quelle lettere di Rohlfs e Lambrinos. Chi poteva mai sospettare che Cesarino De Santis, un contadino, uno come noi, avesse tutta quella corrispondenza con personaggi simili. Qui a Sternatia rimanemmo tutti a bocca aperta. Per la verità ancora lo siamo. Verri, tu e i tuoi amici, cosa volete mangiare questa sera?».

«Mah!, fai un po’ tu. Gli amici che vengono sono un po’ di palato buono. Per cui portaci un po’ di cose nostre, melanzane, lampagioni, peperoni sott’olio, un po’ di alicette marinate, qualche cipollina all’aceto, un po’ di olive nere salate, un po’ di scapece se te la trovi, un po’ di arrosti della brava Carmela, e infine lu supratavola. Ovviamente il tutto innaffiato di rosso dolcissimo, che non deve mai mancare».

«Va bene, va bene. Vedrò di fare del mio meglio, per come potrò».

Intanto Gianni e Rocco De Santis, cari figli del saggio contadino grico, suonano e cantano canzoni griche al ritmo dolcesalentino.

Per giungere nel retro osteria, occorreva attraversare un corridoio largo e lungo scoperto, che l’uomo dei curli, Antonio L. Verri, attraversava sempre con un suo modo di camminare tipicamente ondulante. Guardandolo, francamente, veniva un po’ da ridere, ma nessuno si permetteva di farlo, data la grande serietà che egli poneva in tutte le sue cose, soprattutto quelle riguardanti il senso profondo della vita.

Dunque l’uomo dei curli, Antonio L. Verri, camminava quasi sempre danzando. Poggiava prima un piede, e su di esso adagiava poi il corpo grande e grosso come quello di un uomo-elefante. Passava quindi all’altro piede ripetendo così l’azione. Alla fine ne veniva fuori una deambulazione ondulante, un salire e scendere di un corpo ben fatto sì, ma che non riusciva a stare sempre ben eretto. Molto tempo dopo che quest’uomo dei curli, cioè sempre Antonio L. Verri, era volato via in un posto magico fatato, qualcuno disse che forse quel suo modo di camminare era dovuto alla “corea”, una sorta di sofferenza che dà pure qualche dolore alla nuca e alle articolazioni.

Antonio L. Verri, dunque, attraversava il corridoio largo e lungo del Mocambo con il suo passo coreutico per giungere infine nelle due stanze del retro osteria. Quello è stato sempre un luogo ben pulito, raccolto e intimo che, subito, a chiunque vi mettesse piede dava un senso di confidenza, di appartenenza atavica, di sicurezza. Proprio quella che l’uomo dei curli cercava da sempre, da quando cioè aveva sentito forte il battito profondo del cuore contadino di sua madre Filumena.

«Mamma – le diceva dolcemente – mi racconta una storia?».

La vecchia raccoglitrice di olive nei campi ma anche raccoglitrice di culacchi in paese, saggia e utile come il pane, lasciava le cose di casa, si sedeva accanto al figlio e iniziava il suo racconto. Pochi i suoi gesti, ma forte l’espressività del volto rotondo bianco e infarinato come di una pagnottella appena sfornata.

Una volta l’uomo dei curli, parlo sempre di Antonio L. Verri, ascoltò una storia dalla bocca della vecchia grande madre, che non volle assolutamente perdere dalla memoria. Così se l’annotò col titolo Il pane sotto la neve (per Otranto, per occasioni). Era una storia di cui ci innamorammo in tanti e, in primo luogo, a lui stesso che ne era l’autore. Gli piacque sempre, fino al punto di pubblicarla (molto ampliata e ri-tagliando solo qualcosa). Con ciò intese rendere omaggio ai suoi vecchi, Filumena e Rafele, ma anche a sua moglie Licia, e infine alle sue radici antiche. Con questo libro, l’uomo dei curli, cioè Antonio L. Verri, volle fare letteratura, che per lui significava corteggiare, avvicinarsi al romanzo.

«Non può essere diversamente – diceva a se stesso – la poesia (che non è fuoco minore) la si lascia per i brutti tempi, per le dolcezze, per le disperazioni, per gli incanti. Il Pane è una summa di sapore, e non di sapere. Scrittura contadina (tonfi e incanti a bizzeffe), ma che contiene in ogni verso lo strazio del figlio che gira per altri inferni. Il Pane è nato dai racconti della nonna-madre (quanto bene fa al grano la neve farinosa!) che […] mi spronava, mi sprona a uscire, a venir fuori dal mio inferno. Amo la neve e le pigne e il miele. E il pane».

Il tavolo, ben aggiustato con tovaglia di carta bianca, bicchieri capovolti e un piccolo bouquet di fiori di campo, che l’uomo dei curli, sempre lui, Antonio L. Verri, sceglieva per sé e i suoi amici, stava sempre giù in fondo alla sala. A seconda del numero degli invitati, questo tavolo veniva allungato o allargato dall’oste grande e buono, che con movimenti rapidissimi, in due minuti, cambiava la situazione.

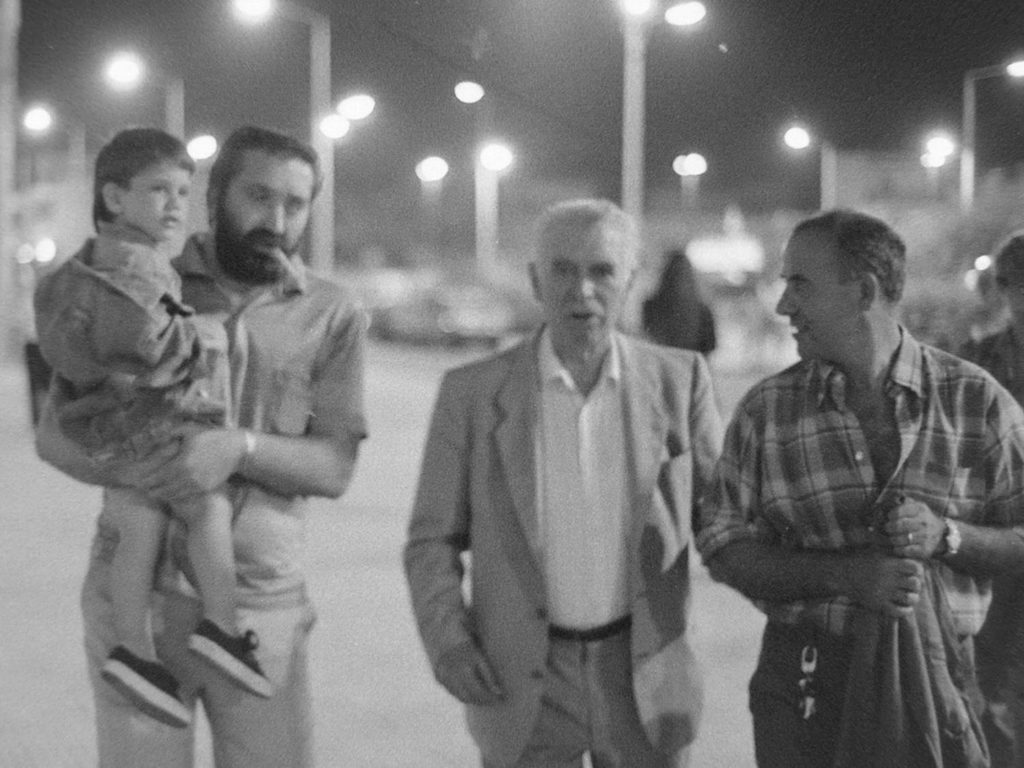

Da sinistra: Antonio Verri, Vittore Fiore e Maurizio Nocera

«Va bene così, Verri?».

«Sì, Vito. Ma adesso abbiamo bisogno di bere. Ci porti un po’ di rosso?».

Spesso, anzi sempre, sono le figlie di Vito Maniglio, cioè Vito “Mocambo”, cioè l’oste grande e buono, che servono tavola. Il gioco delle pietanze è un rapido roteare su se stessi delle figlie-cameriere, le gemelle Florinda e Lea, due graziose magnogreche che il vento ha portato nella terra tra i due mari. Con loro corre e ruota (per la verità solo in un primo periodo) anche Giorgio, il figlio alto e robusto dell’oste grande e buono. L’uomo dei curli, che ormai sapete chiamarsi Antonio L. Verri, beve il suo primo quartino di rosso, accompagnandolo con un brindisi:

«Alla salute di tutti, signori e … signore!».

Svuota così un buon mezzo bicchiere di rosso dolce-bauxitico. Comincia poi a parlare di un suo vecchio progetto. Fare un quotidiano per poeti e dei poeti.

«I poeti non hanno voce – dice – è possibile perciò fare quest’esperienza, cioè stampare qui il quotidiano e divulgarlo almeno in alcune delle città più importanti d’Italia. È possibile pensare di farlo arrivare anche in qualche capitale europea?».

«Scusa, ma come pensi di stampare un quotidiano di poesia, quando oggi la stessa poesia non la compra nessuno, neanche gli stessi autori che se la scrivono?».

A parlare, ora, è Aldo Bello, il giornalista della Rai, tanto amato dai salentini, per via anche di quella sua splendida creatura, la rivista «Sudpuglia» (poi «Apulia»), edita dalla banca omonima.

«Aldo, si può! – dice l’uomo dei curli – ci sono un bel po’ di amici che lavorerebbero gratis per far riuscire il progetto. Ad esempio, per un primo numero sperimentale, ha dato la sua disponibilità Francesco Saverio Dòdaro. Ed altri ancora sono pronti a mettersi a disposizione».

«Io so che se Antonio L. Verri si è messo in testa un progetto, è inutile tergiversare. Troverà comunque il modo di farlo arrivare in porto. Ne so qualcosa io, che mi ha fatto editare, con mia somma felicità, il periodico “On Board”».

Sono parole di Giovanni Pranzo Zaccaria, l’amico di Lecce corpulento che domina la scena con la sua bella camicia bianca e il profumo soffice e aereo che si porta dietro.

«Ma, per la verità, si tratta solo di una sperimentazione. La prima esperienza di un “Quotidiano dei poeti” potrà durare dieci-dodici giorni. Non di più. Poi si vedrà».

Questa risposta immediata è sempre dello stesso uomo dei curli, cioè Antonio L. Verri, che intanto sta assaggiando dei fragranti panzerotti fritti appena tirati fuori dall’olio bollente.

«Vito, sono proprio buoni questi panzerotti – dice – perché non ce ne porti degli altri?».

Vito ha un grembiule avvolto sulla pancia, e se la bea e se la ride, perché sente degli apprezzamenti che si aspettava. D’accordo sulla richiesta di nuovi panzerotti anche la candida Ada Provenzano che, in silenzio, ascolta gli interventi dei commensali.

«Certo che lo faccio – risponde l’oste grande e buono – arriveranno subito! Ve li mando con mia figlia Florinda, fin tanto che io vi preparo un altro antipasto».

Così dicendo si allontana, sorridente e cantilenando una vecchia canzone grica.

L’uomo dei curli, sempre Antonio L. Verri, arriva al Mocambo sempre stracarico di cordialità, nonostante il suo corpo coreutico e qualche doloretto alla nuca, che a nessuno fa mai pesare oppure sapere che esiste. Quel dolore, ma anche l’altro, quello forte e disperante, il sapersi cioè terribilmente solo contro un mondo di cani, sono lì a tormentarlo, a creargli il suo inferno quotidiano, la sua disperazione urbana, il suo curvarsi su se stesso e torcersi nello spasmo di un colpo di tosse mal riuscito. Nasconde tutto a tutti mentre tira fuori da una tasca, che è sempre piena di tante infinite cianfrusaglie ma mai di un soldo vero, il pacchetto di sigarette, per poi estrarne una Ms-blu, accenderla e fumarla sbirciando con l’occhio sbilenco chi sono i presenti in quel momento nell’osteria. Si accorge che c’è sempre qualche volto già visto, già conosciuto. Un saluto affettuoso. E la solita frase rivolta all’oste grande e buono.

«Vito, ci beviamo un buon rosso, noi e questi amici?», lo dice indicando col dito alcuni clienti seduti ad un tavolo più in là.

«Certo, Verri», è la risposta pronta dell’oste, intento ad aggiustare bicchieri e pietanze dietro al bancone.

Con questo inizio di serata l’uomo dei curli, che adesso ormai sapete essere Antonio L. Verri, riesce sempre a trasfondere negli altri un buon umore. Con lui dentro, il Mocambo eccezionalmente si anima di un clima magico fatato, un po’ di festa e un po’ di manate amichevoli sulle spalle. È sempre come stare tra vecchi amici, una sorta di cordata legata dalla storia della vita, nella sofferenza di sapersi sperduti in mezzo a due mari, in una «provincia difficile» (il poeta Giovanni Bernardini permettendo) che si sa oltre la quale non è più possibile andare. Una provincia di periferia, quella di Lecce, guardata da un’Italia che crede spocchiosamente di avere la testa pensante a Milano, Torino, Venezia. L’uomo dei curli, Antonio L. Verri cioè, sa tutto ciò. Per cui si è imposto di non andare più via dal Salento. Ha già fatto una sua negativissima esperienza di emigrante, nella Svizzera tedesca, a Zurigo. E di lì è scappato, è tornato all’ovile con certi incanti, con certe stramberie nella testa, ma convintissimo che non sarebbe andato più via a dare nulla di sé al di fuori del suo ombelico del mondo, la sua cara, tanto amata Caprarica di Lecce, terra di capre, di olive nere e di caprifichi, che solo lui sa rintracciare.

Vito Maniglio, cioè Vito Mocambo, cioè l’oste grande e buono, ha sempre servito di persona la bella compagnia del Verri.

Ad Ada Donno, vecchia cara amica dell’uomo dei curli, che affettuosamente chiama “Acqua del duemila”, all’oste, una sera di una fine estate abbastanza torrida, disse:

«Mia moglie Carmela ed io abbiamo cucinato sempre a Verri e ai suoi amici non come a dei normali clienti, ma come se fossero dei conoscenti stretti, dei nostri parenti cari. Per Antonio poi, abbiamo avuto attenzioni particolari, perché egli ha avuto sempre una parola dolce per ognuno della mia famiglia. Egli sapeva apprezzare col cuore le cose che noi cucinavamo. A volte si trattava di pietanze semplici, cucinate alla contadina, come trippa con le patate, o pezzetti di cavallo col peperoncino, o ancora fagiolini bolliti e trattati con l’aceto. Antonio trovava sempre il modo per dire una parola buona e apprezzare questi piatti che non sono reperibili presso un normale ristorante. Dopo avere assaggiato una pietanza, Verri esclamava:

«Ah!, che buona! Vito, com’è che sei riuscito a crearla?».

«Comprendo», era la risposta di “Acqua del duemila”.

«Le mie figlie – continuava a dire l’oste grande e buono – lo adoravano segretamente e dicevano che era lui la vera anima del Mocambo. Carmela, quando sapeva che aldilà dello stretto corridoio che collegava la prima stanza al retro bottega c’era lui con i suoi amici, si dava molto da fare sui carboni accesi del camino a fianco del bancone. A volte si spellava le mani dal fuoco e il suo viso si infervorava tutto. Ma era felicissima di sapere che di là Antonio L. Verri le aveva indirizzato un «Brava Carmela! Questa sera sono ottimi gli arrosti. Un premio particolare lo diamo alla seppia alla brace, ma anche alla salsiccia al profumo di timo di macchia mediterranea».

«Comprendo», annuiva “Acqua del duemila”, rammentandosi che, quando a un tavolo del Mocambo capitava accanto all’uomo dei curli, tutt’intenta e cerimoniosa a mangiare un’insalata di radicchio rosso innaffiato col succo di limone, doveva stare attenta a non venire investita da qualche frattaglia di cibo che sempre sfuggiva alle mani del coreutico poeta dalla difficile presa.

«Verri, a fine serata – è ancora il commento dell’oste grande e buono, rilasciatoci qualche tempo dopo la morte del Caprarichese – non se ne andava mai senza aver prima salutato affettuosamente mia moglie e le mie figlie. Non dimentico e non dimenticherò mai il giorno in cui il pittore sternatese Gigi Specchia ci portò la notizia dell’incredibile incidente. Tutti rimanemmo frastornati ed io andai a Caprarica di Lecce a dare l’estremo saluto all’amico caro che se ne andava via da questo mondo per sempre».

Una sera, l’uomo dei curli che sempre, per non dimenticare, era Antonio L. Verri, si era recato con alcuni amici al vecchio Mocambo. C’era Aldo De Jaco, e poi Ennio Bonea, Antonio Errico, i fratelli Cosimo e Salvatore Colazzo, Gianni e Rocco De Santis, qualche altro. Si festeggiava la pubblicazione di un libro. Il rituale, più o meno, era sempre lo stesso. L’uomo dei curli, preventivamente, telefonava all’oste grande e buono, e gli diceva:

«Vito, questa sera vengo con alcuni amici. Ci fai trovare qualcosa di buono?».

Puntualmente arrivava. Il solito rituale del bancone e i saluti. Poi andava al tavolo in fondo al retro bottega con chi dei suoi amici era già arrivato. Di solito, evitava di sapere prima cosa c’era da mangiare. Si affidava sempre all’oste grande e buono. Appena seduto al suo solito posto di capo tavola, diceva:

«Vito, portaci quello che hai».

«Questa sera c’è pasta fatta in casa e polpette di carne di cavallo fritte al sapore di menta fresca», era la risposta dell’occasione.

Gli amici cominciavano a mangiare in silenzio. Ognuno pensava ai propri inferni, quando, nel bel mezzo della serata, Antonio Errico esclamava:

«Verri, ma che succede questa sera? Stiamo festeggiando la pubblicazione di un libro oppure ci siamo riuniti qui solo a gozzovigliare? Ma ascoltiamo almeno un po’ di musica».

Questa esortazione, Verri non se lo faceva dire due volte, per cui, rivolgendosi all’oste grande e buono, esclamava:

«Vito, sai se l’Uccio c’è?».

Vito Maniglio, cioè Vito “Mocambo”, cioè l’oste grande e buono, si avvicinava allora alla parete in fondo alla sala, quella più vicina agli ospiti e con la mano faceva toc-toc alla porta della stessa. Appena qualche minuto e subito, e come d’incanto, da quella porticina su di un lato della parete, appariva il piccolo triste uomo con la fisarmonica in mano. Era Antonio Sbro, Uccio per gli amici, un ex carcerato per una storia d’amore finita male con un morto ammazzato.Uccio non amava parlare di quel brutto fatto di sangue, accaduto due decenni prima. A bastonate aveva ammazzato il marito dell’amante. In paese c’erano state sempre diverse versioni su questo delitto. Comunque, per questo fatto di sangue, Uccio Sbro si era fatto pieni pieni vent’anni di carcere. Poi aveva riottenuto la libertà a causa del suo cattivo stato di salute e soprattutto per la buona condotta. Viveva di quel poco che lo Stato gli passava, appena per comprare un pezzo di pane, più qualcosina che amici e parenti gli passavano per compassione.

L’uomo dei curli conosceva bene la storia di Uccio Sbro, anzi, per la verità, conosceva la versione giusta di quel fatto di sangue che aveva coinvolto quel suo amico sternatese. Per cui, quando capitava al Mocambo, trovava sempre il modo per far uscire dalla porticina in fondo alla parete l’omino dagli occhi malinconici e con la fisarmonica a tracolla.

«Uccio – gli diceva – suonaci e cantaci qualcosa!».

«Vi canto la canzone Lu carcire te Lecce, rispondeva l’ex galeotto. Poi vi racconterò la storia di come si vive solo abbandonato in una cella amara del penitenziario di Lecce, li BoBò».

Detto questo, l’uomo triste e sconsolato cominciava a narrare storie e culacchi avendo per compagne la vecchia fisarmonica e la sua vocina non sempre tanto intonata. Verri ascoltava silenzioso. Voleva che anche gli altri ascoltassero la triste storia dell’uomo sfortunato. Poi, alla fine della serata, si alzava dal suo solito posto e faceva come una sorta di questua tra gli amici ma anche tra coloro che in quel momento si trovavano nella locanda. Per il buon Uccio, che viveva anche di quei pochi soldini, l’uomo dei curli faceva la questua.

«Uccio, prendi, questa sera è andata così. Un’altra volta andrà meglio. Così ti puoi comprare un po’ di carne per ingrassare e mettere un po’ di pancia, perché ti vedo sempre magro».

«Grazie, Antonio, grazie. Lu Signore cu te bbenedica – era sempre la risposta dell’uomo triste e sfortunato. Ora posso mangiare qualcosa di quello che avete lasciato nei vostri piatti?».

«Sì, ma certo», rispondeva l’uomo dei curli, che avrebbe voluto ridere con la sua bocca alquanto sdentata. Però non faceva mai in tempo a mettere a disposizione un posto a tavola, che già l’oste grande e buono del Mocambo era arrivato sulla situazione con in mano un piatto

di formaggi per il buon Uccio Sbro. Che nuovamente dava fiato alla sua fisarmonica, cantando:

«‘Ntunuccio stia a llu lettu pe malatu/ e bbera de core la soa malatia./ Quannu la sippe la soa nnamurata/ tutta se mise de malincunia./ Malinconicu core allegru mai/ e cacciala fore sta malincunia…/ E cacciala fore sta malincunia…/ Comu la pozzu cacciare si già lu sai/ e quannu nu core avia lu tiesi a voi./ E quannu nu core avia lu tiesi a voi./ Lu tiesi a dhu carusieddhu paru meu/ critennu ca era amata e me ‘ngannai./ Critennu ca era amata e me ‘ngannai».

Forse stava tutta dentro il senso di questa vecchia canzone popolare salentina la vera storia di Antonio Sbro, detto Uccio per gli amici, che una mattina presto, quando ancora era alba dorata, se ne partì da questo mondo senza dire nulla a nessuno.

Il vecchio Mocambo del centro storico di Sternatia sono ormai anni che non esiste più. Esiste però un nuovo Mocambo, appena fuori le mura del paesello che diede i natali a Cesare De Santis e a Uccio Sbro. È sempre Vito Maniglio, l’oste grande e buono, che lo gestisce con sua moglie Carmela Sabato e le sue figli Florinda e Lea. Oggi c’è un grande via vai dai tavoli di questa nuova “vecchia” locanda. Gente del sud ed anche del nord che si recano volentieri a gustare le buone pietanze salentine offerte con semplicità, simpatia e tanto calore umano. E il prezzo poi, da Vito Mocambo, è sempre alla portata di tutte le tasche. Non si rischia mai di fare brutta figura. Chiunque arriva al Mocambo non può però non fare l’incontro particolare con il grande spirito dell’uomo dei curli, Antonio L. Verri, che sempre, giorno e notte, aleggia sui tavoli e sulle pareti del locale.

Un’estate di alcuni anni fa, capitò al Mocambo pure lo zallo salentino, che aveva sentito parlare di quel grande spirito. Per cui, tra un antipasto ai frutti di mare e un buon piatto di peperoni e melanzane fritte, chiese all’oste grande e buono di avere spiegato il senso dello spirito che nel locale aleggiava. Vito Maniglio, cioè Vito Mocambo, cioè l’oste grande e buono, gli portò un buon bicchierino di grappa ben distillata, uno anche per se stesso, e disse:

«Vedi, egregio signore, lo spirito dell’uomo dei curli, cioè Antonio L. Verri, in primo luogo sta dentro questo bicchierino che io ora vado a bere. Per cui, bevendolo, in un certo senso, introietto anche un po’ di quella grande anima del buon Verri. E poi, egregio signore, non vede quanto estesa sia la sua presenza. Dia uno sguardo più attento alle pareti del locale. Io le posso dare una mano a leggerle. Vede, partiamo da questa parete qui, sulla mia sinistra. Che c’è? C’è una bella foto della splendida Marilyn Monroe con le bellissime gambe tutte di fuori. Era la foto molto amata dall’uomo dei curli. Poi vede un tamburello, che io ho messo lì perché so che al grande spirito sempre piaceva ascoltare il ritmo degli strumenti salentini, e il tamburo per noi è lo strumento principe nella danza della taranta. Vede ancora la foto di un grande artista amico del Verri, Umberto Palamà, mentre si accinge a oltrepassare la sua porta sfondata che altro non è che la cornice di un quadro il cui contenuto è ormai caduto ed è rimasta appunto la cornice che ora l’artista oltrepassa con la sua stessa persona. Vede poi la splendida colombella che Gigi Specchia fece per una manifestazione per la pace. Alcuni dicono che in quella colombella ci sia lo spirito dell’uomo dei curli. C’è poi la foto formato gigante della pagellina funebre del Verri, firmata Fernando Bevilacqua, ma qui sono molte altre le foto con questa stessa firma. Vede poi un’altra bella foto: lo scultore Armando Marrocco, il suo amico Salvatore Masciullo e la faccia scolpita del Verri. Altre due foto collettive con Verri al centro e tanti amici. La splendida foto del 28 novembre 1988 col greco Costas Valetas, che era un grande giornalista della Tv greca. La foto con Aldo Bello, Antonio Errico, Bruno Brancher ed altri ancora. L’opera, bellissima, di Caterina Gerardi e Mauro Marino, dal titolo La lingua del corpo n. 8, dedicata ad Antonio L. Verri. L’altra straordinaria immagine, a me molto cara: quella che ritrae l’uomo dei curli con in mano il manifesto Fate fogli di poesia poeti, con lui che attraversa la cornice della porta sfondata dello stesso pittore Palamà.

Stranamente lo zallo salentino guarda quella foto e gli sembra di vedere attraversare il corridoio di comunicazione del vecchio Mocambo, che risuona del vocione di Verri, una voce che non si spegne mai. Vede poi che c’è quella grande pittura ad olio: è opera di Pasquale Pitardi e Guglielmo Scozzi, due pittori che l’hanno dedicata a Verri.

«È splendida, no?, dice lo zallo salentino rivolto all’oste. Non mi dica di no!».

«Certo che no. Vede, su quell’altra foto sono raffigurati i fratelli Gianni e Rocco De Santis, intenti a suonare e cantare. E a quell’angolo, come vede, c’è una bibliotechina di libri, tra i quali fa bella figura la sua opera più intrigante: La Betissa. Storia composita dell’uomo dei curli e di una grassa signora. E poi, come vede, c’è ancora lo splendido libro di Salvatore Toma, Forse ci siamo; e, dello stesso Verri, il suo Pane sotto la neve; c’è poi il volume Anni estivi di Enzo Panareo; e ancora uno dei suoi capolavori, Il naviglio innocente; del poeta Giuseppe Conte, c’è il “mascherone” Luna alle volte; di Luigi Chiriatti, Come fece, come non fece…; c’è il suo insuperabile Il fabbricante di armonia Antonio Galateo, e ancora Le carte del Saraceno. Progetti e visualità della regione Salento; altro ancora. Io rifornisco continuamente questa bibliotechina, perché capita spesso che qualche cliente si innamori di un libro e allora me lo porta via. Quando io mi accorgo, non mi prendo tanta pena, perché chi ha fatto quel gesto lo ha sicuramente fatto per amore del libro, di un qualcosa che sta in esso e che egli vuole sapere. Mi preoccupo allora di trovare il modo per rimpiazzarlo. Vede là in fondo alla locanda, c’è un altro quadro dipinto: si tratta di una pittura di Alfredo Chironi, che così ha voluto interpretare uno dei libri più importanti del Verri, I trofei della città di Guisnes. C’è ancora la forma di una noctula salentina, a cui Verri teneva. Infine c’è il ritratto del grande Chaplin nelle vesti del Charlot de Il vagabondo. Tutto il locale respira il sibilo lungo dell’uomo dei curli che, tanto perché lei, caro signore, non dimentichi, si chiamava Antonio L. Verri».

«Ma non le sembra che lei abbia un tantino esagerato con questo Verri?», interviene lo zallo salentino.

Vito Maniglio, cioè Vito Mocambo, cioè l’oste grande e buono, si fa rosso in viso, si alza dal posto che occupa, fa per dire una frase sconcia allo zallo, quando sente che la porta d’ingresso del nuovo “vecchio” Mocambo si apre e sulla porta appare la maestosa figura di un uomo con una foltissima barba nera sul volto, un occhio sbilenco che naviga da solo nell’oceano della cornea, le grandi mani sempre in movimento e un’andatura tipicamente coreutica.

«Antonio?!».