Sicilitudine: pessimismo e fastidio

Di Gianvito Pipitone

“Se qualcosa può andare storto, lo farà nel momento peggiore possibile”. La legge di Murphy riassume intuitivamente un fatto statistico-matematico noto: per quanto sia improbabile che accada un certo evento, per la legge dei grandi numeri, in un numero di occasioni tendenti all’infinito, questo finirà molto probabilmente per verificarsi. E non solo si verificherà, ma gli effetti saranno devastanti e le soluzioni per risolverli saranno dei meri palliativi.

Non so quanta conoscenza della letteratura siciliana e dei suoi autori più rappresentativi avesse avuto l’ingegnere dell’ US Air Force, Edward Murphy, quando nei primi anni ’50 mise a punto la sua divertente teoria. Un divertissement, appunto, privo di qualsiasi appiglio scientifico, che però non manca di incrociarsi (talvolta clamorosamente) con gli accadimenti della realtà, dando così luogo a certa filosofia spicciola improntata ad un lucido e pervicace (oltre che ironico) pessimismo della ragione.

Non è questa l’occasione per una lunga dissertazione sul tema del pessimismo e del suo esatto contrario, l’ottimismo. Ci basti sapere che il tema ha spesso attraversato la filosofia. Nel Settecento, è stato addirittura al centro di una importante disputa fra due importanti filosofi del tempo. Uno, Leibnitz, tedesco, propugnatore delle dottrine ottimistiche postulava che l’uomo vivesse nel “migliore dei mondi possibili”. L’altro, Voltaire, francese, con un racconto filosofico Candido o l’ottimismo, mirava invece a confutarne le tesi. Nel gustoso pamphlet, scritto all’indomani del disastroso terremoto che cancellò la città di Lisbona in Portogallo, l’illuminista francese incarna nella figura del precettore Pangloss il filosofo Leibnitz, intento ad istruire il giovane Candido a vedere il mondo che lo circonda con tenero ottimismo, sebbene però in esso si succedano puntualmente imprevedibili controversie e spaventose disavventure.

Pessimismo e ottimismo sono temi che troviamo anche in Antonio Gramsci, il quale attribuisce allo scrittore rivoluzionario Romain Rolland il motto apparentemente dicotomico secondo cui “la concezione socialista della rivoluzione è caratterizzata da due note fondamentali: il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà”.

Venendo ad oggi e estendendo lo sguardo alla veloce ed iperattiva cultura massmediatica, l’inglese ha da poco forgiato l’espressione gergale “feel bullish“, riferita ad un modo di vivere positivo, caratterizzato da un atteggiamento di leggerezza, fiducia ed ottimismo.

Mentre la metafora del bicchiere “mezzo pieno o mezzo vuoto“, a seconda di come lo si guarda, è diventata oramai, oltre che internazionale, esemplificativa di un certo atteggiamento nei confronti della vita e del mondo.

Per finire la carrellata, non si può non citare l’ormai abusato tormentone che fa all’incirca così: ogni mattina, che lo vogliamo o no, non importa se ci sentiamo leoni o gazzelle, dobbiamo solo decidere di cominciare a correre. Metafora indiscussa di saggezza popolare che compendia realismo, pragmatismo e un necessario atteggiamento di ottimismo. Una sorta di aggiornamento al precedente tormentone di inizio anni Duemila con cui il poeta Tonino Guerra, di fronte alla vetrina di un negozio di elettrodomestici, ci ricordava che “l’ottimismo è il profumo della vita”.

Ora, mi chiedo oziosamente, chissà cosa ne avrebbero pensato Pirandello, Verga, Sciascia, tutti campioni “certificati” di un pessimismo strisciante, in merito a questa ondata di forzato neo-ottimismo. Un atteggiamento inedito, con cui ciascuno di noi ha dovuto fare i conti, dettato dalla paura dalla situazione pandemica che ci ha forzosamente costretti a prendere posizione, di fronte al timore del contagio (“Andrà tutto bene”).

Una cosa pare certa: la continua costante polarizzazione dei comportamenti sembra abbia contribuito a scavare un solco ormai incolmabile fra i pessimisti convinti, quelli con la patente, cupamente maldisposti sulle “magnifiche sorti e progressive” e gli impenitenti ottimisti, i cui tratti facciali, scavati e accidentati dalle ansie quotidiane rischiano di somigliare sempre più alla maschera clownesca di Joker, artefatta, posticcia e forzosamente felice.

Nella querelle, per non lasciare dubbi, mi affretto a shierarmi fin da subito. Personalmente, propendo per un sano pessimismo, ispirato al buonsenso e nutrito da una calcolata accortezza nelle cose della vita, che a mio avviso è quasi sempre da preferirsi ad un cieco ed imprudente ottimismo, quell’ottuso, leggero e superficiale modo di inquadrare il presente, spesso motivo di sciagurate condotte e di tragici e fatali errori.

Ma non c’è una ricetta preordinata, è evidente, e idealmente credo che l’atteggiamento ottimale, al netto di ogni speculazione, sarebbe quello dell’equilibrio fra le due parti, per chi almeno frequenti le doti della temperanza … E, come al solito, il detto latino non sbaglia mai: in medio stat virtus.

Per chi ama frequentare dunque le profonde note del pessimismo, la buona notizia è che, oltre ad essere in ottima compagnia, potrà sempre contare su una nutrita schiera di intellettuali siciliani doc che da tempo immemore danno del tu al pessimismo più cupo e che, sulle “ubbie” (straordinario termine “verghiano”!) del tempo che passa implacabile, hanno costruito un solido impianto filosofico di difesa e autodifesa, dal quale attingere costantemente a piene mani. Specie nei momenti di difficoltà.

Certo, l’immagine stereotipata e sedimentata che la letteratura ha cucito addosso agli autori siciliani (non a torto), spesso facendo terra bruciata sul loro atteggiamento “negativo”, sembra a volte oscurare quanto di buono e di positivo giornalmente quest’isola (spesso maledetta) è riuscita e riesce invece a produrre. Ma, come cercheremo di articolare, se c’è un posto dove l’ambiguità ha motivo di esistere, questa è proprio la Sicilia: “…una mischia di lutto e di luce. Dove è più nero il lutto, ivi è più flagrante la luce…” (G. Bufalino)

Insieme alla ricerca delle cause che hanno potuto rendere i siciliani così pessimisti, è dunque interessante verificare se davvero, ancora al giorno d’oggi, noi siciliani ci riconosciamo in questa idea di sicilianità retrò che i grandi scrittori -dal risorgimento ad oggi- ci hanno appioppato con nonchalance.

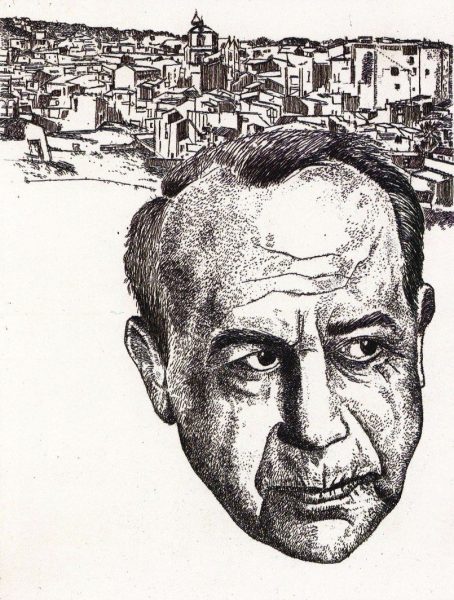

Seguiremo pertanto il consiglio del maestro, Leonardo Sciascia che, per cogliere tratti, virtù e difetti comuni dei siciliani, metteva in guardia dal porsi davanti ad un popolo come se fosse un singolo uomo, affidandosi invece alle varie declinazioni dei personaggi della letteratura in cui gli scrittori hanno fatto rivivere la vita e lo spirito dei siciliani. Certo, non sarà facile, ma almeno in questo modo, nella cristallizzazione dei tratti umani, si ha il vantaggio di restringere il campo.

La visione pessimistica della vita traspare quasi in ogni pagina in campioni come Verga, Pirandello, Sciascia, ma anche di Borgese, Brancati e Vittorini, fino ad arrivare a Bufalino e Consolo, praticamente ai giorni nostri. Il sentimento di isolamento, la lontananza dalle mappe della Storia, il dramma di sentirsi inappropriati o esclusi e autoesclusi dalle rotte del tempo, l’inseguimento di progetti impossibili da raggiungere, sono tutti temi presenti abbondantemente negli scritti degli autori di casa nostra. Sciascia racchiude questo elaborato sentimento di inappagata perifericità, assenza, solitudine e silenzio in una singola parola: “la sicilitudine”.

A ben guardare, come dice Giuseppe Lupo in un suo recente ed illuminante saggio, La storia senza redenzione (Rubbettino editore, 2021), a cui rimando per un approfondimento sul tema, nei siciliani questa visione negativa della vita è quasi sempre legata ad un pessimismo di fondo sul ruolo della Storia, quella con la S maiuscola.

La causa madre di questo sentimento di puntuto pessimismo sembra avere un preciso riferimento storico: il Risorgimento italiano e la delusione all’indomani della campagna garibaldina in Sicilia. L’unificazione italiana, insomma, non solo non è riuscita a sedurre le passioni degli autori letterari siciliani, ma ha contribuito a scatenare in loro un obliquo e torvo sentimento di profonda sfiducia nei confronti della vita e dell’esistenza tutta.

La novella Libertà di Verga è un esempio perfetto di come la Storia possa rappresentare una trappola, un trompe l’oeil per chi ha creduto di combattere per la libertà. E nelle parole finali del “carbonaio”, dopo il processo che lo condannava all’indomani dei disordini della ribellione delle “coppole” (i miserabili senza-terra) contro i “cappelli” (i signorotti), c’è tutta la filosofia del Verga: “ma come? In galera mi conducete? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Ma se avevano detto che c’era la liberta?”

Alla fine, insomma, nonostante Garibaldi, l’Unità del Regno e un nuovo Re, tutto sembra tornare come prima: i “signori” al loro posto, i poveri contadini sempre più poveri. La tragedia si è chiusa, e non è servita a niente. Solo i condannati continueranno a chiedersi il perché, gridando che loro volevano solo “la libertà”.

Se in Manzoni la Storia era vista come il luogo del riscatto per gli individui, per Verga invece, non c’è speranza di redenzione. Per lui non ci sono prove che la Storia produca miglioramenti e cambi il destino degli uomini. In questo, Verga sembra essere un continuatore di quell’atavica sfiducia leopardiana nei confronti delle “magnifiche sorti e progressive”. E sembra inaugurare un filone di scrittori ed intellettuali siciliani imbevuti all’osso di pessimismo storico.

Da questa visione anti-evolutiva non poteva che derivarne l’idea di una società immobile e senza sviluppo economico. In tutto ciò, fa notare Giuseppe Lupo, ha influito la mentalità ferocemente conservatrice dei dominatori spagnoli che di fatto “ha provocato il fallimento di qualsiasi spinta al progresso”.

Tre romanzi storici di tre campioni siciliani che hanno affrontato l’Unità d’Italia da diverse angolazioni, corrono in questa precisa direzione: I Viceré (1894) di De Roberto, Il Gattopardo (1958) di Tomasi di Lampedusa, e I vecchi e i giovani (1913) di Pirandello. In tutti e tre si assiste alla aperta delusione di intere generazioni e di intere classi nei confronti degli eventi patriottici.

Certo, l’idea che il nuovo Stato Italiano si sia dimostrato nemico del Mezzogiorno, è un’idea che non solo allora ma anche oggi cova viva fra chi anela le ceneri della nostra repubblica. Senza voler confondere assolutamente i piani, ricorderò qui brevemente che da qualche tempo è in atto una sorta di revisionismo spicciolo anti-risorgimentale (spesso di stampo neo-borbonico) che, con il supporto di operazioni editoriali discutibili e di storici raccogliticci, raccontano di un Sud borbonico più ricco e sviluppato del Nord, durante gli anni dell’unificazione, un sud che sarebbe diventato povero perché rapinato dal Nord.

Per confutare queste tesi, basta citare qualche dato storico. Nel 1861, quando l’Italia fu unificata, lo stato borbonico aveva un PIL inferiore del 15-20% a quello del resto d’Italia. Il PIL agricolo era del 30% inferiore. La storica Vera Zamagni ci ricorda che nel 1859: “nel regno borbonico c’erano 99 km di ferrovie (che comprendono anche i km della mitica ferrovia Napoli-Portici!), mentre nei soli Piemonte e Liguria ce n’erano 850. Nel 1863, il Sud aveva 1 km e mezzo circa di strade per abitante, in Lombardia erano 6 e mezzo. L’analfabetismo nel Sud colpiva l’87% della popolazione; nel Nord, il 54%. Nel 1861, il 90% dei bambini del Nord andava alla scuola primaria contro il 18% (diciotto!) del Sud”.

E’ dunque vero il contrario: quella miseria tutta meridionale ereditata dal precedente governo borbonico, dalla quale Verga, De Roberto e Pirandello avrebbero voluto prendere definitivamente le distanze, dopo lunghi decenni dall’Unità d’Italia, in realtà non era per nulla affatto cambiata. Motivo di rabbia e sconforto per i nostri scrittori che rimproveravano agli uomini e alla Storia di non aver saputo approfittare del momento giusto per coprire lo storico gap con il nord.

Critici come Benedetto Croce e Antonio Gramsci individuarono come massima responsabile di questo enorme ritardo del sud nella “gretta borghesia meridionale”. In preda al lassismo e all’indolenza, la classe borghese siciliana servì da base per un totale immobilismo della società, impedendo di fatto la costruzione di strade, l’istituzione di scuole e il solido impianto di un commercio fiorente e fruttuoso, tutte attività che potevano risvegliare nei contadini una volontà di migliorare e di non rassegnarsi.

Non solo. Da questo atteggiamento lassista e rinunciatario parve insinuarsi il malcostume del parassitismo e, da lì alle varie declinazioni della mafia, il passo era ormai breve. Mentre il nascente Stato italiano, assolutamente privo di visione e profondità etica, “di fronte alla chiusura della classe dirigente meridionale, ebbe un giuoco assai facile, perché la sua linea di politica generale coincise con la stretta mentalità dei popoli conquistati”.

Eppure, qualcuno ci aveva pure provato: il muratore di Verga Mastro don Gesualdo si era impegnato fino allo spasimo a costruire case, strade, ponti e mulini e ci era quasi riuscito a scalare igradini dell’ “alta società“. E proprio quando fu vicino al traguardo di borghese arricchito, ecco che commise un errore fatale ed imperdonabile: quello cioè di volersi imparentare con i rami secchi di un albero senza futuro, quella nobiltà in decadenza economica e politicamente asfittica, di cui Don Fabrizio Salina, nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, è l’esemplare più autorevole. Da questo bacio della morte con la moribonda aristocrazia, la borghesia nostrana non si riprese più, fino al tracollo della monarchia e del fascismo.

Sulla scia del pessimismo più cupo, troviamo poi importanti testimonianze di Pirandello che punterà spesso il dito contro Girgenti (Agrigento): ne Il turno, L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. E in particolare ne I vecchi e i giovani, dove il paese appare “morto”, abbandonato a “una miseria senza riparo”, essenzialmente per colpa dei suoi abitanti che risultano troppo apatici e rassegnati per poter procedere ad un reale cambiamento dello status quo.

Mentre, altro tema importante, per uscire dallo stato di isolamento, per rompere il cerchio di quella sicilitudine, il siciliano sarà chiamato ad uscire dal guscio. L’ esigenza di emigrare, per conoscere, approfondire, sperimentare altre culture, per uscire dai confini troppo angusti della propria terra d’origine, è pertanto un tratto che accomuna buona parte degli intellettuali siciliani. Con risultati, a dir vero, controversi. Ad alcuni, ad esempio, il guardare la realtà siciliana da lontano, provoca un capogiro. Rischiando di mettere dolorosamente sugli scudi i loro sentimenti più contrastanti e facendoli dubitare fortemente anche dell’amore nei confronti della propria terra.

Il siracusano Vittorini scriveva:

“Io non ho nessuna simpatia né pazienza per i dialetti meridionali. Che Gadda e Pasolini ci abbiano dato delle opere di primordine […] Ma questo non toglie che i dialetti meridionali siano di per sé poco raccomandabili ai fini d’uno sviluppo moderno della lingua e della letteratura. Ricordiamo ch’essi sono tutti legati […] a una civiltà di base contadina, e tutti impregnati di una morale tra contadina e mercantile, tutti portatori di inerzia, di rassegnazione, di scetticismo, di disponibilità agli adattamenti corrotti, e di furberia cinica…“

Al di là del giudizio tranchant sull’arretratezza culturale della Sicilia, certificata dall’imbarazzo e dal fastidio di un dialetto antico e fuori dalla storia, non c’è dubbio che Vittorini sia da annoverare fra gli intellettuali siciliani che abbia cercato più di tutti il superamento della “difficoltà” di essere siciliano. A volte riuscendoci, spesso rimanendo anche egli impelagato nelle pastoie e nelle contraddizioni della Storia.

Probabilmente la chiave di tutto questo pessimismo diffuso e cristallizzato, come suggerisce Sciascia è “l’insicurezza, componente primaria della Storia siciliana“. Una sorta di Idra di Lerna, un invincibile mostro a nove teste che porta con sé sentimenti di “paura, apprensione, diffidenza, passioni chiuse, incapacità di stabilire rapporti al di fuori degli affetti, violenza, pessimismo, fatalismo“. Tanta roba…

E la paura “storica” del nemico, dell’isolamento, del mare, del conquistatore, del mafioso etc… non è a questo punto paura “esistenziale” ? Non si manifesta forse con una tendenza all’isolamento, alla separazione degli individui, dei gruppi, delle comunità e dell’intera regione? Ad una separazione addirittura anche da sé stessi e dai propri sentimenti?

Sia come sia, quando ancora oggi, ci abbandoniamo al più pigro ed insulso dei sentimenti, il fatalismo (come nel famoso detto “munnu ha statu e munnu è”), perché siamo stanchi di capire per quali ragioni questa terra non funzioni o funzioni male, perché la sentiamo abbandonata alle nequizie dei suoi interpreti politici peggiori … non è nel sole cocente (per dirla con Pirandello) “che ci addormenta pure le parole in bocca” e neppure “nel mare che ci isola” (per dirla con Sciascia”), né in una imperscrutabile entità suprema che dobbiamo cercare le risposte. Non solo per lo meno…

Piu sicuro cercarle nel fitto reticolato della Storia, nel continuo fluire di quelle rappresentazioni pubbliche e private in cui sembrano essersi cristallizzati i comportamenti e le storture di tutti i protagonisti. È nel “malcostume” e nella “mala vita” vissuta dalla nostra gente, di ogni livello culturale e in ogni classe sociale, che va ricercata la Sicilia di ieri per spiegarci in filigrana quella di oggi.

Bisogna forse ripartire da lì, da dove aveva lasciato Nana‘, muniti preferibilmente del pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.

Gianvito Pipitone

Fonte www.barrylyndon75.it